第二話「官僚・役人・公務員」

みなさんは「官僚・役人・公務員」と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか?

今回は日本近世史と現代政治がご専門の先生お二人にエッセイをご寄稿いただきました。1篇目の舞台となるのは江戸時代。徳島城で起こった滑稽なまでに些細と思われる事件が紹介されますが、驚くべきことに、そこから浮かび上がるのは、現代社会において「日本的」とされる組織のあり方の原型そのものでした。そしてもう1篇は、最近の身近なお仕事ドラマが題材に。日本における公務員がドラマの中でどう描かれてきたか、具体的な例をもとにていねいに描出されていきます。結果、公務員の世界でも特殊な存在として現れ出てくるのが、霞が関のキャリア官僚です。彼らへの無関心化が進行する日本社会には、いったいどんな未来が待ち受けているのでしょうか。

2篇のお話は、時を超えて組織や政治、官僚制の意味をわたしたちに問いかけてきます。

徳島城雑煮事件――江戸時代の社会と組織

三宅 正浩

宝暦6年 (1756) 正月7日の夜のことである。阿波国徳島城において、膳番(料理人)の三間才兵衛(みま・さいべえ)という人物が、徳島藩主蜂須賀重喜(はちすか・しげよし)に雑煮を進上した。ところが、重喜がその雑煮を食べてみると、餅がよく搗(つ)けておらず、堅くて砂け混じりだった。才兵衛を呼び出して咎めた重喜に対し、才兵衛は、味見の際には問題がなかったと申し開きをした。

これは、江戸時代の日本の片隅で起きた極めて些細な事件である。ただ、この事件に対する藩主重喜の処置は、この時代の組織・社会の特質を極めてよく示しているように思われる。重喜は、一晩考えて、翌日に二つの指示を出した。

一つ目は、三間才兵衛に対するものである。近習(きんじゅう)役(側近)の佐渡半兵衛(さわたり・はんべえ)を通して才兵衛に伝えられた内容は次の通りである。まず重喜は、才兵衛を処分する理由として、自身が雑煮を好きではなく、その好みを才兵衛も知っていたことをあげる。好みではないものをわざわざ夜に申し出て主君に提供したのだから、普通に考えればよほど上手く調理出来たに違いないと判断されるはずなのに、そうでなかったことが問題だというのである。そして才兵衛に下された処分内容は、「もしくは憚(はばか)り紙面にても指し上げ候様にも才兵衛心得候はば、其の儀にあたわず候旨申し渡すべく候」であった。意訳すれば、「例えば憚り紙面 (※) を提出するなどと、才兵衛が自主的に申し出るならば、そこまでするには及ばないと言い渡すだろう」となる(※「憚り紙面」:罪を反省して許されるまで謹慎することを告げる書面)。実態としては何もなしということである。

二つ目は、餅を徳島城に納入した菓子屋に対するものである。近習役の佐渡半兵衛に与えた重喜の指示は次のようなものであった。すなわち、雑煮に入っていた餅の内、堅くて砂けのあるものがあったが、この餅を納入した菓子屋は昨年も不祥事があって処分されており、再度の不祥事である。したがって、看過できない。ただ、今回処罰したとすると、城との取引を中止せざるを得ず、そうなれば評判も悪化し、菓子屋の経営が立ちゆかなくなるであろう。それは気の毒である。そこで、今回、何らかの処分をせざるを得ないが、私(=重喜)からは何も指示しない。余り厳しくはしないように、家臣たちで取り計らうように。このように重喜は述べたのである。この後、実際の処分がどうなったかは記録が残されていないが、おそらく、厳重注意程度で済んだのではなかろうか。

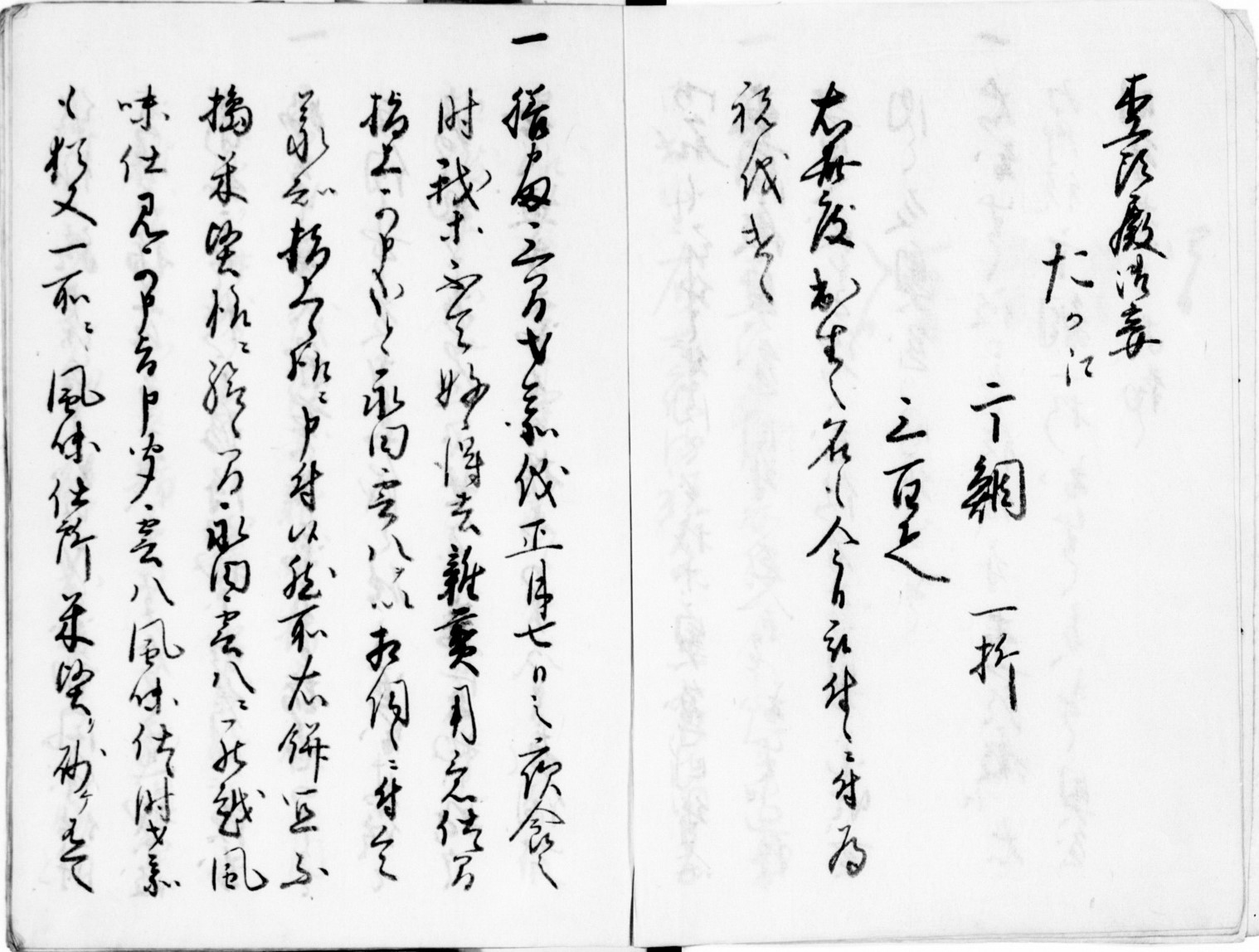

つまり、三間才兵衛に対しても、菓子屋に対しても、藩主重喜は実質的には何もしないとわざわざ述べたわけである。主従制・領主制を基礎とする日本近世社会において、主君・領主が直接指示をすれば、それは極めて重い事柄となり、下手をすれば組織・社会に歪みが生じるかもしれない。重喜はそれを避けたのである。そして、現在の我々がこの極めて些細な事件とその処置を知ることができるのは、重喜が以上の事柄を記録 (「在国日記」国文学研究資料館所蔵蜂須賀家文書 372-2) (図1)に残していたからである。先例主義の時代、実質的な処分がなかったとしても、記録すること自体に意味があった。

(図1・2)人間文化研究機構国文学研究資料館蔵「阿波国徳島蜂須賀家文書」

クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 ライセンス CC BY-SA

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja)

さて、この事件の2年後、近習役の賀嶋兵庫(かしま・ひょうご)という侍が、藩主重喜に対し、政治改革を求める建白書 (蜂須賀家文書 318) (図2)を提出した。兵庫はまず、当時の政治の乱れの根本原因として、家老の威勢が強く、藩主の徳が途中で遮られて下々に伝わらないことにあると述べる。そして、そうした家中の「乱れ」が領内にも伝播し、町人・百姓までもが「奢り偽り」の風俗に染まっているとする。したがって、家老の「我意」を抑えるのが先決であるが、藩主としては細かいことまで口を出して指示するのではなく、根本的なことを下知すべきで、そうすれば自然と諸役人の勤め方がよくなり、領内の風俗も改善するであろうと述べている。兵庫の本音は、家老ではなく自分たち(=近習役)に政務について相談して欲しいというところにあったようであるが、藩主が直接様々な指示をすべきではなく、また特定の役職に権限が偏ってはならないという点で、方向性の違いはあれど、重喜の意識と通じるところがあろう。

組織のトップがリーダーシップを執らず、特定の人物に権限が集中することも避ける。これは、責任の所在を曖昧にすることに繋がり、それが、社会・組織の持続性を高めることに大きく寄与していたのが江戸時代のあり方だった。そもそも、兵庫の求めた政治改革は、少なくとも建前としては、刷新ではなく「古きよき時代」への復古であった。日本型組織の原型が形成されたといわれる近世とは、このような時代だったのである。

ちなみにこの後、賀嶋兵庫の建白に反し、家臣たちの反対を押し切って「新法」を導入して改革に突き進んだ藩主重喜は、周囲との軋轢により、強制隠居に追い込まれた。

三宅 正浩(みやけ まさひろ)

京都大学大学院文学研究科准教授

専門は日本近世史、特に前期政治史。近世大名家の政治構造について、徳島藩蜂須賀家などを事例として研究を行っている。近年は特に、近世大名と江戸幕府の関係を軸に、日本近世の政治のあり方について研究している。著書に『近世大名家の政治秩序』(校倉書房)、共著に『シリーズ三都 京都巻』(東京大学出版会)などがある。

もっと知りたい人へ

『論点・日本史学』(岩城卓二他編、ミネルヴァ書房、2022年)

三宅先生の論考「江戸幕府の全国統治」が収録されています。

三宅正浩「藩政改革の政治構造―徳島藩における藩政史認識形成―」(『史林』90-4、2007年)

近世中後期における藩政改革の際の政治構造について、本稿でも登場した徳島藩を中心に、宝暦・明和改革と寛政改革を事例として考察されています。

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/239960

お仕事ドラマの中の公務員――官僚制の普遍性と霞が関の特殊性

曽我 謙悟

お仕事ドラマと呼ばれるジャンルがある。同様に、お仕事マンガ・小説も存在し、それらがドラマの原作であることも多い。働くことは、概して、自分や身近な人の人生の多くを占めるのだから、誰もが関心を持ちやすい。仕事の中での喜びや悩みを描くことは、多くの人の共感を得やすい。あるいは、知ってはいてもその内実をよくは知らない業種(『正直不動産』、『ナースのお仕事』、『重版出来!』)や業務(『これは経理で落ちません!』、『地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子』)の実態を垣間見ることができるという面白さもある。

時代を映す鏡でもある。『ハケンの品格』(2007年、2020年)が描いた非正規労働や、『わたし、定時で帰ります。』(2019年)のテーマである働き方改革など、仕事のあり方の変化を描き出すものも多い。そもそもこのジャンルの作品は、2000年代以降に増えてきた。それは、恋愛、犯罪といった非日常や、あるいは時代物がテレビドラマの中心だった時代とは、人々がテレビドラマに求めるものが変わってきたことを反映しているのだろう。

そうしたお仕事ドラマの中で、公務員が扱われることは、多くはないが皆無でもない。そこで興味深いのは、現場の職員や自治体の職員が取り上げられることが圧倒的に多いことだ。『トッカン 特別国税徴収官』や『ダンダリン 労働基準監督官』、あるいは、生活保護やケースワーカーを取り上げる『健康で文化的な最低限度の生活』、公正取引委員会の審査官を主人公とする『競争の番人』などがテレビドラマにおける例である。映画では、『県庁おもてなし課』や『県庁の星』があげられ、さらには黒澤明の『生きる』がこの系譜の嚆矢であろう。

発行:株式会社講談社

これらに通奏として流れるのは、先例踏襲、杓子定規、繁文縟礼(はんぶんじょくれい)などの役所という組織の病理である。その上で、定められたルールと具体的な事案の板挟みで苦しむ主人公が描かれることもあれば、硬直的なルールを乗り越えていく主人公の姿が描かれることもある。しかしいずれにしても、そこでは生身の一人一人の人間と法や規則、組織の慣行といったものの相剋がモチーフとなっている。

実は、こうした相剋は、役所だけに見られるものではない。程度の差はあれど、民間企業にも見られる。だからこそ、主人公の姿に多くの人が共感を覚えることが可能なのだろう。自分たちとはまったく別種の縁もゆかりもない人々としての公務員を描いているのではないのである。このことは、人による支配ではなく規則の支配を原則とする官僚制組織とは、官民を問わず適用されるものであり、それが普遍的に広がっていくことに近代の特徴を見出した社会学の泰斗であるマックス・ウェーバーの議論を想起させる。

そう考えると、他方で、霞が関の官僚が取り上げられることがほとんどないことにも合点がいく。国家公務員として取り上げられるのは、警察庁や国税庁における捜査を題材とするドラマにほぼ限られる。あるいは、国難に立ち向かう政府の一員として描かれるに過ぎない(映画『シン・ゴジラ』やドラマ『日本沈没―希望のひと―』)。中央府省で働くキャリア官僚を正面から取り上げたものは、『官僚たちの夏』(2009年)くらいだろう。もっともこれは、2005年の映画『ALWAYS 三丁目の夕日』や 2007年のドラマ『華麗なる一族』などのヒットを受けて、高度経済成長期の日本をノスタルジックに描く作品という色が濃い。

©2016 TOHO CO., LTD.

霞が関のキャリア官僚は、ルールを作る側の人間である。その業務は、ルールの存在を前提とした上で、それと現実との板挟みに苦しむような「普通の」仕事ではない。キャリア官僚とは、公務員の世界の中でも特殊な存在である。霞が関とは、ウェーバーが言うところの「官僚制組織」らしからぬ組織なのである。社会の多くの人々にとって身近に感じられる要素がなく、ドラマなどに取り上げられることがないことも当然であろう。

官僚が人々にとって縁遠い存在であることは、反発を生むこともあれば、人々の関心の外に官僚を追いやることもあるだろう。前者の反発が生じる場合、それはポピュリズムの背景ともなる。ポピュリズムは多様な現象であるが、その中心には、既存のエスタブリッシュメントへの反発がある。それは、「私たち」を代表しない既成政党に代わって、私たちの代表となってくれるポピュリスト政党・政治家への支持となることもあれば、遠く離れたブリュッセル(EU本部)で多くの決定がなされることへの反発から生じたブレグジット(イギリスのEU離脱)のような動きになることもある。

これに対して、現在の日本では、後者の色の方が濃い。霞が関の官僚は人々の関心から外れているように見える。エリート官僚への反発は、むしろ1990年代から2000年代にかけて強く、その後、2010年代には人々の関心の対象から遠のいていった。キャリア官僚の志望者が年々減少を続けていることや、あるいは若手の官僚の多くが霞が関を去る現状も、多くの人々にとっては強い関心事とはいえないだろう。

反発か無関心か。これが人々の中で官僚が置かれる立場の宿命なのかもしれない。しかし、それ以外の道はないのだろうか。たとえば、官僚をエリートとしてではなく、一つの業種としてフラットに捉えた上で、その仕事が、興味深く重要なものであり、特殊な性格を持つことに注目することはできないだろうか。現代社会の課題を見出し、その解決を図る仕事は、多くの情報と知識、調整力や説得力、さまざまなアイディアと目配り、情熱と知性を要するものである。一癖も二癖もある政治家やさまざまな利害関係者たちを相手に、精緻な制度設計を進めていくある種の職人なのだから、その仕事ぶりは、本来、興味深いものではないだろうか。

明治以来の立身出世の最たるものとしての「霞が関」は、姿を消しつつある。その後に、私たちの社会は中央府省の公務員をどのような存在として捉えるのか。遠くない将来、彼・彼女らの姿を描くお仕事ドラマは出てくるだろうか。それは、今後の日本社会が官僚という存在をどのように位置づけるかによるのだろう。

曽我 謙悟(そが けんご)

京都大学大学院法学研究科教授

専門は現代の(主に日本の)国内政治・行政の分析。主な著書に『日本の地方政府――1700自治体の実態と課題』(中公新書)、『現代日本の官僚制』(東京大学出版会)、『行政学[新版]』(有斐閣アルマ)、共著に『選挙ガバナンスの実態 日本編』(ミネルヴァ書房)、『縮小都市の政治学』(岩波書店)など。

もっと知りたい人へ

村木厚子『公務員という仕事』(ちくまプリマー新書、2020年)

霞が関で働く人々が何を考え、どのような仕事をしているのか、生の声に耳を傾けてほしい。厚生労働省事務次官となった女性官僚が、具体的な政策への取り組みを語る。

渡辺浩『日本政治思想史[十七〜十九世紀]』(東京大学出版会、2010年)

立身出世とはいかなるものであったか、江戸時代から明治にかけての思想が紐解かれる。その他にもさまざまな考え方や社会のあり方のルーツを知ることができる1冊。