村田 陽『ギリシアへの陶酔――ジョージ・グロートとJ.S.ミルによる古代ギリシア思想の受容』

2025.08.16

著者:村田 陽(京都大学白眉センター 特定助教)

出版社:ナカニシヤ出版

発行年月日:2025年3月31日

書籍紹介

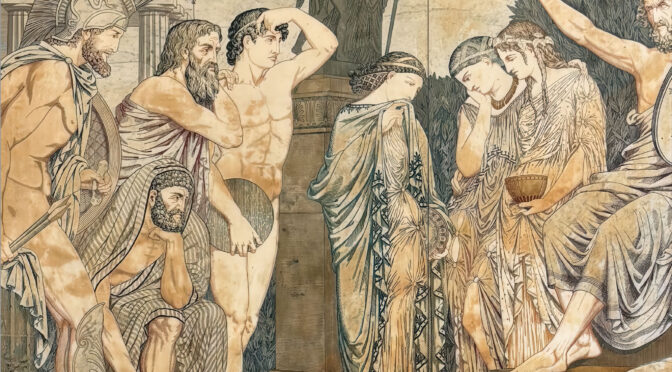

古代ギリシアは、人類史における知性の源流の一つとして、その確固たる地位を築き上げてきた。ギリシアの都市国家アテナイは、言葉を用いることで秩序を形成する「政治」を生み出し、さらに歴史上初めて⺠主政を本格的に導入したと理解されている。このように、我々にとって馴染みある政治や⺠主政(デモクラシー)の始まりは、遠い過去の時代にある。

本書は、19 世紀英国の哲学的急進派(急進派)であるジョージ・グロート(1794-1871)と J. S. ミル(ジョン・スチュアート・ミル、1806-73)が、ギリシアの政治と哲学を振り返り、19 世紀における政治的諸問題を論じるための知的土壌として、古典古代を受容したことを明らかにした政治思想史研究である。両思想家は、彼らの同時代人であるアレクサンダー・ベインによって、「ギリシアに陶酔した人(Greece-intoxicated man)」と評価された。本書の目的は、この「陶酔」の意味を解明するために、二人の思想家によるギリシア論の受容について、歴史的な思想史研究の観点から分析し、双方の政治思想上の共鳴関係の析出を試みることである。

一般的に、哲学的急進派とは、18世紀後半から19世紀半ばの英国において、ジェレミー・ベンサムの功利主義を支持した知識人によって形成された知的・政治的集団を指す。急進派の多くは、功利主義の原理である「最大幸福」の考えに基づいて、個人の幸福や自由に根ざした⺠主的な改革思想を展開した。

グロートとミルもまた、ベンサムの功利主義を独自に継承し、自らの政治思想を構築した。もっとも、『自由論』や『功利主義』の著者であるミルは、国内外で⻑年注目を集めている思想家である。他方でグロートは、⻄洋古代史・古典学の領域でその名を知られてきた歴史家であるが、19世紀の英国研究や政治思想史研究の観点から十分に検討されてきたとは言い難い。その主な理由は、グロートの主要著作がギリシア論に限定されていたことが関連しているように思われる。そこで本書は、グロートの『ギリシア史』(1846-56年・全12巻)および『プラトンとソクラテスの同時代人たち』(1865年・全3巻)に光を当てることで、これらの著作が、急進派由来の自由主義や⺠主主義の問題関心を投影していた側面を明らかにする。

実のところ、ミルにおける「ギリシアへの陶酔」とは、前述のグロートによる二つの著作をめぐって展開されたと言っても過言ではない。ミルは幼い頃から古典古代に関する豊かな素養を兼ね備えていたが、 本書では、1846年から1866年にかけてミルが発表したグロートの著作に関する一連の書評論文(計8篇)と、それらに関連する『自由論』(1859年)や『代議制統治論』(1861年)を分析対象に加える。これらのテクストに基づいて、幼少期に始まったミルと古典古代との「対話」が、後期ミルの叙述において、グロートを媒介として継続していたことを描き出す。

19世紀英国においてグロートとミルは、なぜギリシアに陶酔したのか。従来この問いは、およそ2000年代以降のミル研究とグロート研究において、思想家別の個別的な研究領域で検討されてきた。それに対して本書は、グロートとミルのテクストを同等の重みをもつものとして扱い、それらを比較し、両者の繋がりの析出を試みる。その結果、彼らのギリシア受容は、ベンサム的な改革主義に基づく⺠主政の支持と、個人の自由を擁護する自由主義的な洞察に支えられていたことが明らかになる。もっとも、本書の端々で議論したように、双方の解釈には細やかな異同が認められる。だが、両者の根本的な共通認識には、19世紀半ばの英国で影響力を保持した保守的なギリシア解釈を打破し、アテナイにおける自由と⺠主政の共存を急進主義的に論じるという特徴があった。

本書の構成は次の通りである。第1章では、グロートとミルの人生に点在するギリシア論に関わる知的活動を概観した。続いて、両者のギリシア受容を比較するための論点として、⺠主政史(第2章)、デ マゴーグ(第3章)、ソフィスト(第4章)、プラトンとソクラテス(第5章)を各章の主題に設定した。さらにこれらの章では、急進派の解釈と対峙した思想として、トーリー(保守派・保守党系)の歴史叙述、ホイッグ(自由党系)による解釈、キリスト教や形而上学の影響下で興隆した英独の新プラトン主義を当時の知的文脈に位置づけることで、グロートとミルによるギリシア解釈の独自性を考察した。

グロートとミルにとって、およそ紀元前5世紀のアテナイには、個人の自由や個性溢れる知性の発展の基盤となり得る政治制度と文化が存在していた。両者のギリシア受容には、野党的反対論者としてデマゴーグを再解釈するという特異性や、19世紀半ばまで悪評を被ってきたソフィストを肯定的に再定義するなど、当時の通説に挑戦する意欲が大いに認められる。この挑戦は、古代人の知的・政治的生活を19世紀的に読み換える試みに支えられていた。そして両者は、アテナイがソクラテスやプラトンをはじめとする哲学者を輩出し、近代ヨーロッパの「模範」となる思想を生み出したと主張する。ただし、アテナイの⺠主政下で哲学をしたソクラテスは、市⺠裁判によって死刑判決を受けたことを忘れてはならない。そしてソクラテスの死に直面したプラトンは、⺠主政の批判者として独自の政治学を構築した。本書の第5章では、グロートとミルが、このような政治と哲学の緊張関係に対して、いかに応答したのかを探究した。

総じて、二人の急進派にとって、過去を振り返り、現在を捉え直す試みは、19世紀の英国における政治や社会的自由の問題に深く結びついていたのであった。