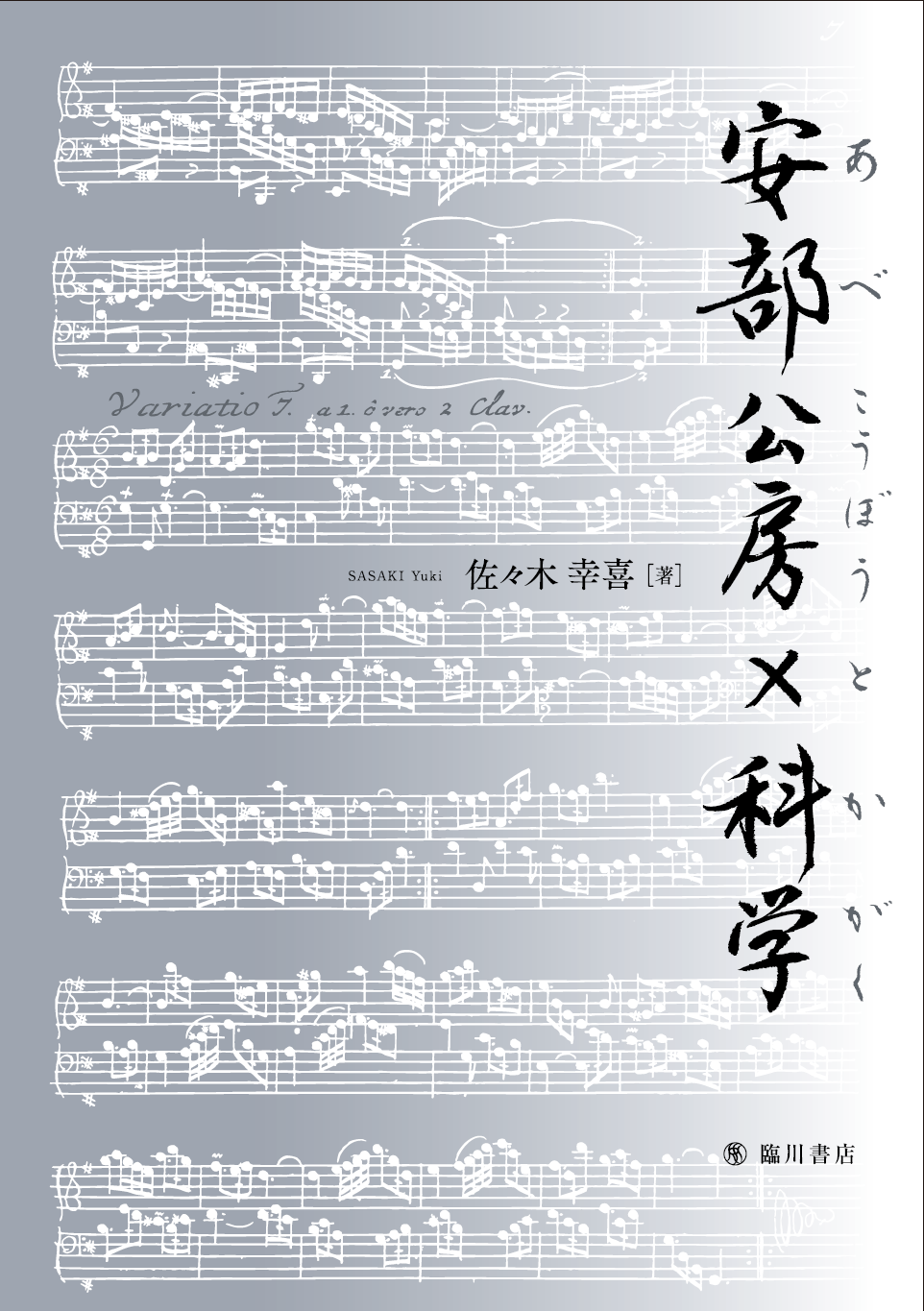

佐々木 幸喜『安部公房×科学』

2025.08.16

著者:佐々木 幸喜(京都大学国際高等教育院 特定准教授)

出版社:臨川書店

発行年月日:2025年3月30日

書籍紹介

本書で取り上げるのは、2024年に生誕100年を迎えた作家・安部公房(1924-1993)の著作である。戦後から平成初期にかけて活躍した安部公房は、“突飛な作品を書く作家”と紹介されることも多い。これは無理もない。“気づいたら植物になっていた男の話”とか“ダンボール箱をかぶって生活する男の話”とか、なぜその設定になっているか、一見よくわからない作品を書いているからだ。

私たち読者はなぜ、安部の作品はわけがわからないのに面白いと感じるのか。これが本書の出発点となった。これまでは、安部の作品はなぜ面白いのか、にスポットライトが当てられることはあっても、(その前段階である)安部の作品はなぜわからないのか、には注意が向けられてこなかったのである。安部文学のわからなさはどこからくるのか。作品の構造がわかれば、わけのわからなさは消えるのではないか。作品の構造を支える材料を調べてみよう。そう考え、実際に調べていくことにした。

安部は医学部で学んだ。その出自を考えたとき、自然科学に関心を寄せていただろうことは想像に難くない。一方で、安部の関心は特定の領域に偏っていたというわけではない。そこで、本書では、『日本国語大辞典』で「自然科学」以外に示された領域も「科学」と捉え、安部と科学の関わりについて検討していくこととした。

本書では、1940年代後半から1970年代前半までに書かれた著作を対象とし、安部がその時々でどのような科学的知見に関心を寄せ、どのような科学者に関心を寄せたか、それを考えていった。それらの中には、現在の視点からは妥当とは見なされない結論を示すものもあるが、そうであっても、少なくとも同時代においては根拠が明確だとされた見解であった。安部はなぜその知見を素材として採用したのか。それを考えることが、ひいては、安部の著作を読み解くことにつながると考えている。

本書は、本論をなす8章から構成される。以下、対象とする著作の概要とともに、考察にあ たっての最初の問いがどのようなものだったかを《 》に示す。

第1章では、「デンドロカカリヤ」を取り上げる。1949年4月発表の小説で、『安部公房全集』(以下、『全集』)第2巻に収められている。冒頭に示した“気づいたら植物になっていた男の話”である。本章の問いは、《植物に関する資料がどのように組み合わせられているか》と《男が姿を変える植物として、なぜデンドロカカリヤが選ばれたのか》である。第2章では、「保護色」を取り上げる。1951年5月脱稿の小説で生前未発表。『全集』第3巻に収められている。本章の問いは、《安部が石川淳への手紙で書いている「科学的な、実証的な方法」とは何だったのか》である。第3章では、「大きな砂ふるい」を取り上げる。1951年脱稿と見られる小説で生前未発表。『全集』第2巻に収められている。本章の問いは、《この作品は安部が本当に書いたのか》と《安部はドイツ語をどのくらい使いこなせたのか》である。第4章では、「プルートーのわな」を取り上げる。1952年6月発表の小説で、『全集』第3巻に収められている。本章の問いは、《作中の「山ねこ」のモデルは人魚で、人魚は歌うものとしてよく描かれるのに、「山ねこ」はなぜ歌わないのか》である。第5章では、「最後の武器」を取り上げる。1958年8月に初演された戯曲で、『全集』第9巻に収められている。本章の問いは、《安部はなぜ翻案劇を手がけることになったのか》である。第6章では、『砂の女』を取り上げる。1962年6月発表の小説で、『全集』第16巻に収められている。安部公房=この作品、をイメージする方もいらっしゃるかもしれない。本章の問いは、主人公の《「仁木順平」を平凡な男といってもいいのか》である。第7章と第8章では、『箱男』を取り上げる。“ダンボール箱をかぶって生活する男の話”である。1973年3月発表の小説で、『全集』第24巻に収められている。第7章の問いは、《動物の縄張りに詳しい「専門家」とは誰か》、第8章の問いは、《登場人物がこだわる「半径二メートル半」とは何か》である。

最後に、一読者として考えたとき、より多くの人にとって読みやすくなればと思い、本書の体裁として配慮した数点を記しておきたい。まずは、書体。ユニバーサルデザインフォントを採用した。次に、脚注の位置。ページ間の行き来を減らせたらと思い、脚注は章末ではなく、ページ見開きの左側に置いた。参考文献は、各章の末尾に一覧で示し、対照がしやすくなるようにした。また、本書の巻末に英語・中国語の2言語による要旨を付した。

本書を通して考えたことが、安部文学の印象を“よくわからないけど面白い”から“色々なネタが仕込まれていて面白い”に変え、また、“安部公房、読んでみようかな”という気持ちを後押しする助けになればと思う。