天王寺谷 千裕『ギュスターヴ・クールベの女性表象』

2025.08.11

著者:天王寺谷 千裕(京都大学文学研究科 非常勤講師)

出版社:三元社

発行年月日:2025年2月25日

書籍紹介

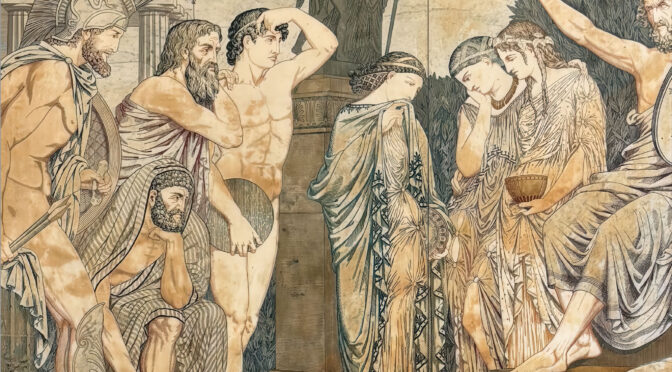

ギュスターヴ・クールベの女性表象は常にスキャンダルの的だ。同時代人からは意図的に醜く女性を描いたのではないかと疑問を投げかけられ、現代人からは赤いペンキを投げつけられる。(注:2024年5月、ポンピドゥ・センター・メスで展示されていた《世界の起源》に女性芸術家が赤いペンキで「Me Too」と書き込む事件があった。)たしかに、《浴女たち》(1853年、ファーブル美術館)の脂肪でたるんだ皮膚の生々しい質感や、《セーヌ河畔のお嬢さんたち(夏)》(1856-1857年、プチ・パレ美術館)のまるで二日酔いのようなどろりとした眼差しと対峙すると、思わず怯んでしまう。

フランシュ・コンテの田舎から出てきたクールベは、公的な美術教育も受けずに画家の登竜門である官展(サロン)に挑戦し、挑発的な作品で衆目を集めながら19世紀フランス・レアリスムの巨匠となった。こういったいわゆるクールベ神話の真偽のほどはさておき、クールベ芸術の真骨頂である、みずみずしい木漏れ日や、つやつやとした鹿の毛並みといった「真実らしさ(réalité)」を捉える眼は、彼の生い立ちと深く関係している。実際、日本の美術館に所蔵されている彼の作品のほとんどが、清らかな故郷の森や泉、今にもしぶきが飛んできそうな海を描いた風景画だ。

ところが、彼の画業を振り返れば、ターニングポイントとなったのは、風景画よりもむしろ大胆な女性像なのだ。19世紀の芸術家にとって大舞台であるサロンで展示された《浴女たち》や《セーヌ河畔のお嬢さんたち(夏)》は、スキャンダルというかたちではあるものの、クールベの名を一躍有名にした。クールベの女性たちは、鑑賞者がそれを見たいと思うかどうかは別として、その時代の「リアル」だった。同時代のアレクサンドル・カバネルが描いた砂糖菓子のような《ウェヌスの誕生》(1863年、オルセー美術館)とはひと味違う。

クールベは女性表象とどのように向き合っていたのか。別れた恋人をセンチメンタルに描いたのか、あるいは自身を投影していたのか。この問題を考えるときに必ず出てくるのが、《世界の起源》(1866年、オルセー美術館)をはじめとする、ぎょっとするほど官能的ないくつかの作品だ。こういった作品は個人向けに制作されたものとはいえ、彼が女性をただ鑑賞の対象として、客体化して捉えていたのではないか、という疑念を抱かせるには十分だ。クールベのレアリスムのなかで、女性の描写は本質的で欠かすことのできない要素なのか、それとも、単に大衆の関心を煽るための表現に過ぎないのか。議論は尽きない。尽きないからこそ、別の角度からこの問題を捉えてみたいと思った。

西洋美術史研究では、1970年代にフェミニズム理論が応用され、作品に内包されるセクシズムや家父長制などの眼差しの不均衡が明らかになった。このパラダイムシフトから約50年を経た私たちは、少しずつではあるが、目の前のヴェールが剝ぎ取られるように、新しい視点で作品を鑑賞できるようになっている。南アフリカの作家であるチママンダ・ンゴズィ・アディーチェが「男も女もみんなフェミニストでなきゃ」(注:TEDスピーチの題名より。2017年に河出書房新社が書籍化した。)と高らかに述べ、非対称性を指摘するだけがジェンダー問題の関心事ではなくなったいま、父権的な性の力学の観点から論じられることも多いクールベの女性表象を、異なる視点――例えば、より能動的に、レアリスムを築き上げた原動力として再評価できるのではないかと考えた。

この本では、クールベ個人のジェンダー観を直接的に問うのではなく、彼がレアリスムという独自の流派を確立していくなかで、描かれた女性たちがどういった役割を果たしたのかに注目する。クールベの画業を、駆け出しの1840年代、レアリスムを打ち立てた1850年代、そして円熟期の1860年代の3つに分け、それぞれの時期における女性像の働きを探る。クールベがどのような女性を、いかに描いたかを解き明かすことで、彼の芸術観や社会に対する眼差しが浮かび上がる。女性表象は、彼のレアリスムにとって単なる題材ではなく、画業を形づくる重要な手段だった。クールベが女性像をとおして達成した成果やその過程を具体的にたどることで、彼の制作姿勢を一面的な見方から解きほぐし、より多層的に捉え直す。ギュスターヴ・クールベについてはもちろん、19世紀フランスにおける女性のあり方や、その描かれ方にも迫る。多角的な視点から、“女性を描く”という行為の意味を問い直す一冊となっている。