お知らせ

内田准教授のインタビューとセンターの紹介記事が日能研関西の『Nキューブ』に掲載されました

2015.02.25

内田由紀子准教授のインタビューが日能研関西の発行する中学受験・進学情報誌『Nキューブ』vol.19に掲載されました。

内田由紀子准教授のインタビューが日能研関西の発行する中学受験・進学情報誌『Nキューブ』vol.19に掲載されました。

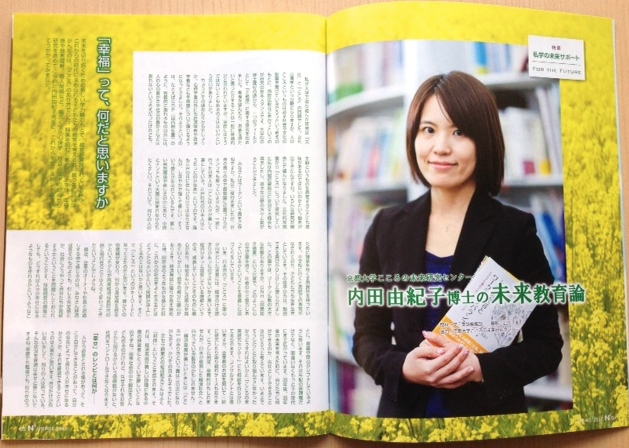

これからの時代に求められる子どもたちの教育について考える巻頭特集で、内田准教授は「内田由紀子博士の未来教育論」というタイトルでカラー4ページに渡ってインタビューに応えています。自身が取り組む幸福感についての研究を紹介し、研究者人生を歩み出すまでの道のりを丁寧に振り返りながら、未来について考えるヒントを提供しています。また、特集ページではこころの未来研究センターの取り組みが、センターで活動する教員たちの写真と共に紹介されました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「京都大学こころの未来研究センター 内田由紀子博士の未来教育論」

「幸福」って、何だと思いますか?ー 未来を切り拓くための新しい学力観のもとで、教育が実践されている昨今。これからの時代に求められる子どもたちの教育を考える時、真っ先に思い浮かんだのは、「こころ」のあり方でした。特集を組むにあたり、まずは、幸福感や他者理解、対人関係など、幅広く文化心理学・社会心理学の観点から研究を進めてこられた内田由紀子先生に、これからを生きるヒントについてうかがってみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が大学で取り組んだ研究は「文化」と「こころ」の問題でした。文化心理学という分野になりますが、人のこころというものは必ず社会や文化の影響を受けているだろうという考えのもとに、国際比較などを行うというのが研究の基本スタンスです。大学院の博士課程の頃から、一つのフィールドとして「幸福感」に関する研究を始めました。幸福を望んだり、お金を得たいと思ったりすることは一般に普遍的だと思われていますが、実際にはそうではないこともあるのではないかという思いがありました。

ちょうどその頃あたりからでしょうか。心理学者以外にも経済学者や政治学者なども幸福感について論じるようになってきました。それまでというのは、たとえばGDP(国内総生産)のように、客観的に測れるもの以外には、人の心の豊かさや社会の豊かさなどは測れないという考えだったけれども、主観というものを測定することにも意味があるのではないのかという動きが出てきたんですね。

(記事より)

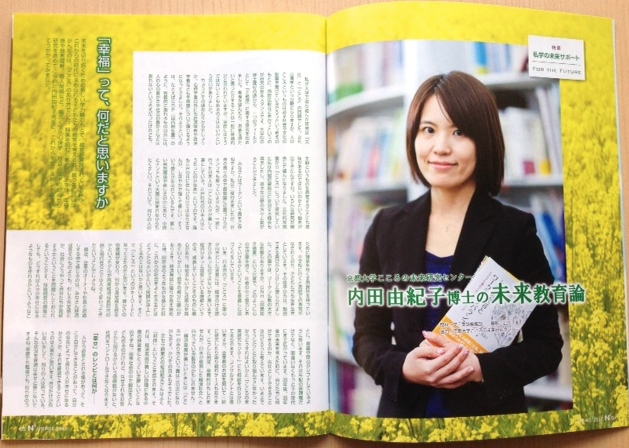

「京都大学こころの未来研究センター 内田由紀子博士の未来教育論」

「幸福」って、何だと思いますか?ー 未来を切り拓くための新しい学力観のもとで、教育が実践されている昨今。これからの時代に求められる子どもたちの教育を考える時、真っ先に思い浮かんだのは、「こころ」のあり方でした。特集を組むにあたり、まずは、幸福感や他者理解、対人関係など、幅広く文化心理学・社会心理学の観点から研究を進めてこられた内田由紀子先生に、これからを生きるヒントについてうかがってみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が大学で取り組んだ研究は「文化」と「こころ」の問題でした。文化心理学という分野になりますが、人のこころというものは必ず社会や文化の影響を受けているだろうという考えのもとに、国際比較などを行うというのが研究の基本スタンスです。大学院の博士課程の頃から、一つのフィールドとして「幸福感」に関する研究を始めました。幸福を望んだり、お金を得たいと思ったりすることは一般に普遍的だと思われていますが、実際にはそうではないこともあるのではないかという思いがありました。

ちょうどその頃あたりからでしょうか。心理学者以外にも経済学者や政治学者なども幸福感について論じるようになってきました。それまでというのは、たとえばGDP(国内総生産)のように、客観的に測れるもの以外には、人の心の豊かさや社会の豊かさなどは測れないという考えだったけれども、主観というものを測定することにも意味があるのではないのかという動きが出てきたんですね。

(記事より)

なお、本誌は書店などでの取り扱いはありませんが、日能研関西の各教室にて無料配布(在庫あるかぎり)されています。教室リストはこちら