セミナー・研究会 アーカイブ

第100回京都大学丸の内セミナー特別講演会で河合俊雄センター長が司会を務め、広井良典教授が講演を行います

「京都大学丸の内セミナー」は2010年6月から、毎月1回開催されており、今回、第100回目を迎えます。

これを記念して2018年11月1日、京都アカデミアフォーラムin丸の内で「第100回京都大学丸の内セミナー特別講演会〔人文・社会科学の未来〕」が開催されます。

本セミナーでは、河合俊雄センター長が司会を務め、「人文社会学系」の先生方3名による講演が企画されており、広井良典教授は「人口減少社会のデザイン」と題した講演をおこないます。

[開催案内]

◇概要

日 時:2018年11月1日(木)17:30~20:30(受付16:45~)

会 場:京都アカデミアフォーラム in 丸の内 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/kaf/about/access.html/

参加費:無料

対 象:どなたでもご参加いただけます

講演者:「科学の詩学にむけて」石井美保(人文科学研究所・准教授)

http://www.kurca.kyoto-u.ac.jp/seminar/100_1

「計量経済学とEBPM」西山慶彦(経済研究所・教授)

http://www.kurca.kyoto-u.ac.jp/seminar/100_2

「人口減少社会のデザイン」広井良典(こころの未来研究センター・教授)

http://www.kurca.kyoto-u.ac.jp/seminar/100_3

◇申込み・問合せ

申込み:京都大学 研究連携基盤HPの「京都大学丸の内セミナー(下記URL)からお申込み下さい

http://www.kurca.kyoto-u.ac.jp/seminar/

問合せ:京都大学 研究連携基盤 基盤企画室 http://www.kurca.kyoto-u.ac.jp/

TEL 075-366-7129 E-mail A50kiban*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)

*こころの未来研究センターでは申込受付は行っておりません

「こころの思想塾 :日本の思想・文化、そして日本人を考える 」 ゲストスピーカーが決まりました

今回のこころの思想塾では、日本の思想や文化について考えてみます。戦後日本の知的な世界では、西洋思想や西洋の科学が大きな影響をもってきました。しかし、日本思想や日本文化の根底には、西洋思想とはまた異なった考え方があり、それが「日本人」の思考や感受性の通奏低音となっているように思われます。

今回はゲスト講師も招いて、そのあたりを論じたいと考えています。

講師・オーガナイザー

佐伯 啓思 先生(京都大学名誉教授・こころの未来研究センター特任教授)

専門:政治・経済を中心とした現代社会論・現代思想

ゲストスピーカー

先崎 影容 先生(日本大学危機管理学部・教授) 10月17日(水)

末木 文美士 先生(放送大学・客員教授) 10月31日(水)

藤本 寵児 先生(帝京大学文学部・准教授) 11月14日(水)

▽ 日時:2018年 10月3日(水)、10月17日(水)、10月31日(水)、 11月14日(水)

いずれも18時20分~20時20分(講演1時間、ディスカッション1時間)

▽ 場所:京都大学 稲盛財団記念館3階 小会議室Ⅰ( 京都市左京区吉田下阿達町46)

※17時以降は正面玄関はご利用いただけませんので川端通南側裏口(駐車場手前)をご利用ください。

また、川端通南側裏口は18時以降閉まります。入館の際は、川端通南側裏口に掲示します連絡用携帯電話にご連絡ください。担当者がドアを開けにまいります。

▽ 対象:学生、院生、研究者(ただし、継続して参加できる人)

▽ 定員:20名

▽ 詳細・申込先

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/event2/2018/09/20181003-1114-Saeki-Shisojiku.php

fMRI体験セミナー2018を開催しました

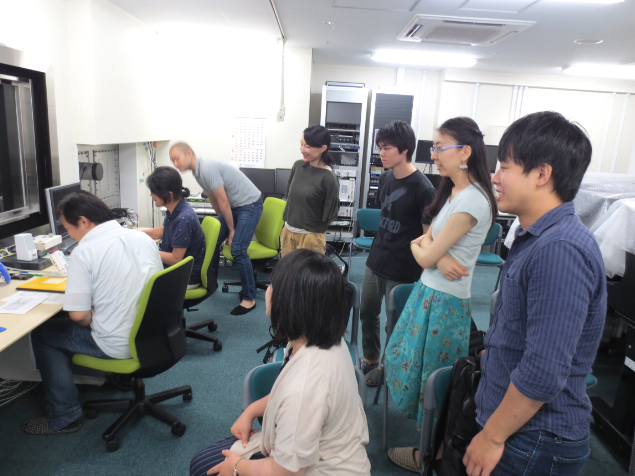

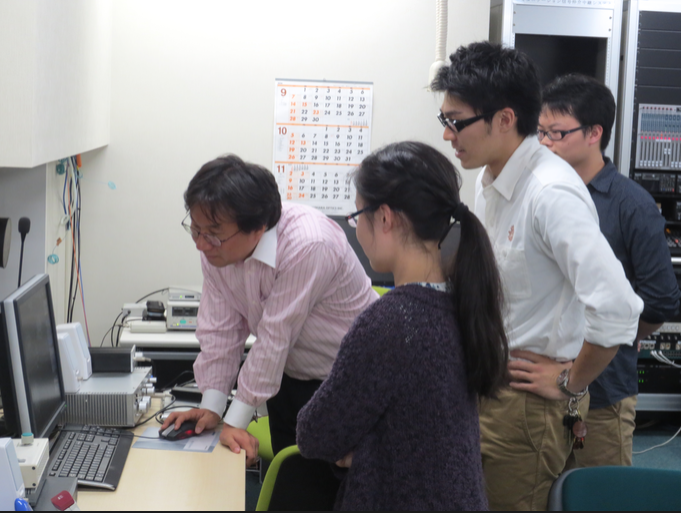

2018年8月6日、7日の両日、「fMRI体験セミナー2018」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

本セミナーは、おもに学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を、センターのMRI実験室を用いて実際に体験・学習してもらうために実施しています。6度目となった2018年は、教育学研究科、人間環境学研究科、医学研究科、情報学研究科などから11名が参加しました。

講師は、阿部修士特定准教授、上田祥行特定講師、中井隆介特定講師、柳澤邦昭特定助教、浅野孝平特定研究員が企画運営、レクチャーおよび実験指導を担当。はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要についてレクチャーがあり、次に、参加者がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。左右の手の運動課題によって、脳のどの領域に活動が生じているかの分析に挑戦し、質疑応答とディスカッションで知識を深めました。

<参加者の感想> ※アンケートより一部抜粋

・実際にMRIに入ってみるという貴重な体験をして有り難く思いました。

・fMRIを用いた論文を読む機会が増え、文だけではあまりイメー ジしにくかったのですが、実際に経験してみてイメージしやすくなったと思います。

・MRIのことや実験デザイン等、幅広く知ることができて有意義でした。初めてfMRI実験を体験して被験者の視点から見ることができて、デザインを考える時などにも役立つのではないかと思いました。

・解析の過程を知れてよかったです。自分の課題中の脳活動が見れて感動しました。

[開催ポスター]

[DATA]

「fMRI体験セミナー2018」

▽日時:2018年8月6日(月)、7日(火)13:00~17:00

▽場所:南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽参加費:無料

▽対象:京都大学に所属する学部生・大学院生・研究員。今後、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging; fMRI)による研究を行おうと考えている方を歓迎。

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター特定准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター特定講師)、中井隆介(こころの未来研究センター特定講師)、柳澤邦昭(こころの未来研究センター特定助教)、浅野孝平(こころの未来研究センター特定研究員)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:11人

<報告:阿部修士特定准教授>

2018年第4回こころ研究会で京都大学大学院人間・環境学研究科の小倉紀蔵教授が発表を行いました

2018年6月20日、第4回こころ研究会が稲盛財団記念館3階小会議室Ⅱにて開催されました。本年度の京都こころ会議のテーマ「こころと生き方」に沿って、京都大学大学院人間・環境学研究科の小倉紀蔵教授が「ニーチェ的に、〈アニミズム〉を生きる」と題した発表を行いました。

小倉紀蔵教授 研究会の様子

小倉教授の発表では、論理や因果関係を否定し、個人を「権力への意志によって闘争する多様態」として捉えたニーチェの考えが、〈アニミズム〉に近いのではないかとの着想が展開されました。この〈アニミズム〉とは、通常考えられているように、全てのものに生命が宿るという思想ではなく、むしろ闘争の過程で生命が〈あいだ〉に偶発的に立ち現れるとする思想であるとし、孔子が重視した「仁」が本来そうしたものであることが説明されました。また、わたしとは無数の他者やモノの関わる闘争によってつくられる知覚像の束であるとの考えから、その闘争の過程で偶発的にうまれる〈あいだのいのち〉を生きることが〈アニミズム〉的に生きることであり、ニーチェ的に生きることなのかもしれないと述べられました。

小倉教授の発表に引き続き行われたディスカッションでは、ニーチェ的な闘争の過程による偶発的な〈あいだのいのち〉の発生という考えと、無為によって第三のものとしてのイメージの立ち現れを期待する心理療法との対照性や、ダーウィニズム等が出現し、世界が因果関係で位置づけられていった時代状況とニーチェ思想との関連が指摘されました。また、ニーチェや孔子といった格言で知られるタイプの思想家の誤解されやすさと、その文体が持つ魅力についても話が及びました。そして、自己の定位機能や畏敬の念をどう考えるかという質疑から、自己にはさまざまな主体の闘争の意志が関わっており、そうした多重性や歴史性に開かれて生きることが幸せなのではないかということが意見されました。

(報告:梅村高太郎 特定研究員)

日本ユング心理学会第7回大会のプレコングレスにおいて、河合俊雄教授が詩人の谷川俊太郎さんにインタビューしました

東京で6月23日(土)に開催された日本ユング心理学会第7回大会のプレコングレスにおいて、河合俊雄教授が詩人の谷川俊太郎さんにインタビューしました。

大会全体のテーマが「ユング心理学と子ども」の中で、このプレコングレスは「谷川俊太郎さんが語る河合隼雄先生 ー 子どもってどんなんだろう」というテーマで行われました。谷川俊太郎さんは朗読を交えつつ、河合隼雄先生の思い出、自分の詩作にどのような影響を与えたかを語りました。河合隼雄先生から、無意識というものの存在を知ったことが、自分の詩作にとって大きかったそうです。また河合教授は、少し距離が取れていることが、この二人が親しくなったことの大きな理由ではないかということを指摘しました。

後半においては、主にフロアからの質問を受けつけることで進行しました。谷川俊太郎さんの真摯で、またユーモアにあふれる姿勢が印象的でした。非常に人気があったにもかかわらず、会場収容人数が少なくて、ほぼ一般の人の受けつけができなかったのですが、300人あまりの聴衆は非常に満足した様子でした。

[開催案内]

ウィートンカレッジのMichael B. Berg准教授が内田由紀子准教授の研究室を訪問し、研究室メンバーとディスカッションを行いました

2018年4月17日、アメリカ・マサチューセッツ州、ウィートンカレッジのMichael B. Berg准教授が、内田由紀子准教授の研究室を訪問し、研究室メンバーと、文化と健康についてのディスカッションを行いました。

Michael B. Berg准教授と内田由紀子准教授 内田研究室のメンバーとディスカッションの様子

Michael B. Berg先生は健康心理学の専門家で、それぞれの文化の中での健康維持行動の違いなどについて活発な議論がなされました。

シンガポール、台湾、トルコ、ポーランドなど様々な国の出身者たちがディスカッションに参加し、それぞれの文化環境における健康のとらえ方や予防行動について意見が交わされました。

2018年第3回こころ研究会で京都大学大学院文学研究科の出口康夫教授が発表を行いました

2018年5月9日、第3回こころ研究会が稲盛財団記念館3階小会議室Ⅱにて開催されました。本年度の京都こころ会議のテーマ「こころと生き方」に沿って、京都大学大学院文学研究科の出口康夫教授が「自己と生き方:後期西田哲学からの視座」と題した発表を行いました。

出口康夫教授 研究会の様子

出口教授の発表では、京都学派が一貫して「真の自己」とは何かを問い続けた哲学であり、特に後期の西田幾多郎は「行為的直観」にそれを見出し,真の自己の3要素の関係を「矛盾的自己同一」という言葉で論じていたことが説明されました。出口教授は、その西田の自己は「全体論的自己」として捉えられるものだとし、十分に明確にされてこなかった「矛盾的自己同一」という概念を非古典論理学の手法を用いて再構成しました。さらに、この西田の自己の考えを用いて、環境哲学におけるエコロジカル・セルフ概念を洗練してみせ、西田哲学が現代的な意義を持つことを示唆しました。

出口教授の発表に引き続き行われたディスカッションでは、箱庭療法をはじめとした心理療法における変化や豊かさの発生のメカニズムが、西田の矛盾的自己同一をはらんだ自己という考えによって明確になることが意見されました。また、西田哲学における生と死の捉え方や生命の階層性にについて議論された他、人類学が取り上げたトーテミズム等に見られる論理や、文化心理学における自己の捉え方の文化差、自己利益の抑制に関する認知神経科学の議論と、西田の考えがどう関連するかについて意見が交わされました。

(報告:梅村高太郎 特定研究員)

2018年第2回こころ研究会で熊谷誠慈特定准教授が発表を行いました

2018年3月14日、第2回こころ研究会が稲盛財団記念館1階京都賞ライブラリーセミナー室にて開催されました。本年度の京都こころ会議のテーマ「こころと生き方」に沿って、当センターの熊谷誠慈特定准教授が「こころと生き方についての仏教学的再解釈」と題した発表を行いました。

熊谷誠慈特定准教授 研究会の様子

熊谷特定准教授の発表では、各宗派の仏典を精緻に振り返り、仏教哲学において「心」がどう捉えられてきたかが紹介された上で、国民総幸福(GNH)を国策に据えるブータンを例に、仏教倫理の視点から幸福な生き方とはどういうものかが論じられました。そして「生き方の選べない社会」から「生き方の選びきれない社会」へと変化してきた現代において、仏教が呈示する生き方が一つの道標となりうることが示唆されました。

熊谷准教授の発表に引き続き行われたディスカッションでは、仏教とスコラ哲学の異同や風景画の出現時期などから東西の認識論の違いが指摘されました。同じ仏教内でも発表で取り上げられた伝統的な仏教哲学と、親鸞のような近代的な仏教思想や華厳思想とでは、こころや生き方についての考えも異なり、地理的・時代的な違いがあることが議論されました。そして、今回呈示された仏教の心の分類のような「こころ観」が、その時代や文化における生き方と密接に結びついていることが意見されました。さらには、生き方をめぐる自由と不自由との逆説的な関係などにも話は及び、積極的な議論が交わされました。

(報告:梅村高太郎 特定研究員)

イギリス・ケント大学のAyse Uskul教授が内田由紀子准教授の研究室に滞在し、共同研究を行いました

イギリス・ケント大学のAyse Uskul教授が、日本学術振興会の招へい研究者として、2018年4月1日~5月13日まで内田由紀子准教授の研究室に滞在し、共同研究を行いました。

Ayse教授の専門は文化心理学で、農村と漁村での比較研究を実施しています。今回の滞在では内田准教授とともに、こころの未来研究センターと包括連携協定が締結されている京丹後市大宮南里力再生協議会の地区である京丹後市大宮町奥大野を訪問し、今後の研究の方向性が議論されました。また、滞在中には講演会や院生向けのセミナーが企画され、活発な議論が行われました。

京丹後市大宮町奥大野での様子

Ayse Uskul教授

広井良典教授が2018年上廣・カーネギー・オックスフォード会議に参加し報告を行いました

広井良典教授がニューヨークのカーネギー・カウンシルにて2018年5月17日・18日に行われた2018年上廣・カーネギー・オックスフォード会議に参加し報告を行いました。

同会議は上廣倫理財団、米国Carnegie Council for Ethics in International Affairsおよび英国オックスフォード大学Oxford Uehiro Centre for Practical Ethicsの共催で毎年開催されている会議で、今年の会議テーマは「倫理と人工知能の未来(Ethics and the Future of Artificial Intelligence)」でした。

会議はSession I: Moral Machines、Session II: AI, Robotics, and the Future of Work and Life、Session III: Living with Robots、Session IV: Drones and Killer Robots という4つのセッションにそくして行われ、米国、イギリス、オーストラリア、日本からの研究者や企業、政府関係者が報告を行うとともにワークショップ形式でディスカッションがなされました。日本からは5名が参加し、広井教授はセッション3において"AI, Public Policy and Aging Society"と題する報告を行いました。

[関連サイト]

Carnegie Council for Ethics in International Affairs

Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics

広井良典教授が地球研(総合地球環境学研究所)のセミナーで研究報告を行いました

広井良典教授が2018年5月10日に地球研(総合地球環境学研究所、京都市北区)のセミナーで、日立京大ラボの福田幸二主任研究員とともに研究報告を行いました。

地球研は、地球環境学の総合的研究を行う大学共同利用機関の一つとして2001年に創設された研究所で、「地球環境問題の根源は、人間文化の問題にある」という認識に基づき、人と自然の相互作用の理解の上に立って地球環境問題の解決に資する研究を領域横断的に行っています(英語名はResearch Institute for Humanity and Nature) 。

広井教授の報告は、「AIを活用した持続可能な日本の未来に向けた政策提言」とのタイトルで、昨年9月に公表した日立京大ラボとの共同研究の概要や背景にある問題意識、研究成果を踏まえた上での今後の展開(自治体等における活用や分散型システムに関する社会実験など)について報告がなされ、西條辰義・地球研プログラムディレクターからコメントが行われるとともに、参加者との間で活発な質疑応答、ディスカッションがなされました。

<開催案内>

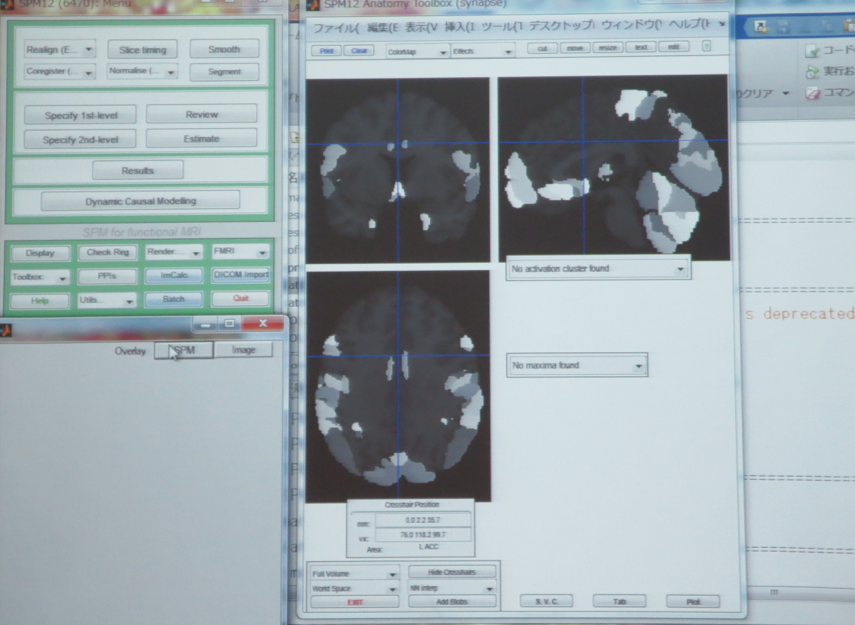

fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析2017」を開催しました

2018年3月29日・30日の2日間、fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析2017」を稲盛財団記念館中会議室にて開催しました。講師には、河内山隆紀先生(株式会社ATR-Promotions、脳活動イメージングセンタ)をお迎えしました。

本セミナーは、2日間に渡る講義と実習を通じてfMRIにおける領域間解析のスキル獲得を目的に、阿部修士特定准教授が企画・進行をおこなっており、今回で5回目となります。理論と知識を講義で学び、実践的な解析について河内山先生からのアドバイスを受けながら実習で経験できる講義として毎回好評のセミナーです。今回のセミナーは、複数の脳領域間の結合状態を評価する手法であるPsycho-Physiological Interaction(PPI)や、Dynamic Causal Modeling(DCM)といった解析方法について、講義及び実際のデータを用いた実習を行いました。

○参加者の感想

・新しい解析手段を一流の研究者の先生から学ぶことができる非常に有意義なセミナーだった。

・数年前にも参加しましたが、相変わらずとても密度が濃くて大変ためになります。今回もこれでPPIとDCMができるようになりました。

・基礎の理論もソフト操作も学べてとても有用である。

・わかりやすく丁寧なご説明、膨大な資料をいただき、ありがとうございます。自己学習では解決できなかった、理解できなかった事項につきまして理解でき、非常にためになりました。

・Kochiyama Sensei gave us a lot of details and state-of-the-art methods for fMRI analysis. Although I am not a native speaker of Japanese, by following the introductions step-by-step, I gained a better understanding of PPI and DCM.

・講義と実習が交互に行われるスタイルは大変良いと感じました。講義資料の内容がとてもわかりやすかった。

[DATA]

fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析2017」

▽日時:2018年3月29日(木)・30日(金)両日とも10:00 - 12:00、及び13:30 - 17:00

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

▽講師:河内山隆紀(株式会社ATR-Promotions, 脳活動イメージングセンタ)、企画・進行:阿部修士

▽参加者数:17名

主催:京都大学こころの未来研究センター

イギリス・ケント大学・香港中文大学のジョバンニ・タラバグリノ助教が内田由紀子准教授の研究室にて講演を行いました

イギリス・ケント大学・香港中文大学のジョバンニ・タラバグリノ助教が内田由紀子准教授研究室にて講演を行いました。

講演は南イタリア地域の犯罪組織における男性的な名誉の文化が果たす役割について、最新の研究結果が紹介されました。

強力な経済的、社会的、政治的勢力を持つ南イタリア地域のマフィア等の犯罪組織において、男性の暴力の正当化・規範化の傾向がより顕著であることを踏まえ、このように暴力を名誉と見なす慣習が若者の犯罪組織の認識、社会の犯罪組織の黙認にどのように影響を及ばしているのか、南イタリアに住む若者を対象とした調査結果から論じられました。

具体的には、地域の一員であるというアイデンティティー、社会変革に関する信念、犯罪組織のメンバーとの接触といった要因に着目し、暴力の名誉化を及ぼす心理的なメカニズムに関して論じられました。

講演終了後は内田准教授の研究室メンバーとの活発な質疑応答が行われました。

ジョバンニ・タラバグリノ助教 研究室のメンバーとの様子

センターに滞在したMarisa Salanova教授が「ワークエンゲージメントを用いた健康的な組織づくり」に関して講演しました

ジャウメ一世大学(スペイン)のマリサ・サラノバ(Marisa Salanova)教授が、2018年3月18日から25日まで内田由紀子准教授研究室に滞在されました。サラノバ教授は同大学所属研究機関であるWANT - Psychosocial Prevention and Healthy Organizationsで研究監督者を務めており、ポジティブ組織心理学の第一人者として活躍されております。

また、22日には「ワークエンゲージメントを用いた健康的な組織づくり」に関して講演をされました。「ワークエンゲージメントとは仕事との心理的なつながりによって生み出される、活力、熱意、没頭といった仕事に関連する持続的でポジティブな心理状態」と説明され、職場での生産性との関係性やワークエンゲージメントを支える職場環境・心理的資源についてお話をされました。講演の後半では、個人単位とチーム単位でワークエンゲージメントを高める介入とその効果について、最新の知見を紹介されました。講演終了後は内田准教授ならびに滋賀大学竹村幸祐准教授から、研究発表がなされ、サラノバ教授とのディスカッションが行われました。

(報告:京都大学こころの未来研究センター 新谷茉奈)

マリサ・サラノバ(Marisa Salanova)教授 ディスカッションの様子

「認知科学セミナー」を開催しました

2018年3月13日、「京都大学こころの未来研究センター 認知科学セミナー」を稲盛財団記念館3階中会議室にて開催しました。講師に東北大学学際科学フロンティア研究所・助教の鈴木真介先生をお迎えし、阿部修士准教授の企画進行により行われました。

セミナーは、「価値の計算を支える脳神経メカニズム:その基礎と社会的伝染」という演題にて、意思決定のメカニズムを経済学と神経科学の手法を用いて研究されている鈴木先生により機能的磁気共鳴画像法(fMRI)による「価値の計算」に関わる一連の研究が紹介されました。

京都大学の学生、研究者に加えて、広く一般からも参加者が集まり、講演後には活発な質疑応答がおこなわれました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[開催ポスター]

[DATA]

京都大学こころの未来研究センター 認知科学セミナー

講師:鈴木真介 (東北大学学際科学フロンティア研究所・助教)

演題:価値の計算を支える脳神経メカニズム:その基礎と社会的伝染

▽ 日時:2018年3月13日(火)16:30~18:00

▽ 場所:稲盛財団記念館3階中会議室

▽ 対象:研究者・学生、一般

▽ 参加者数: 約25名

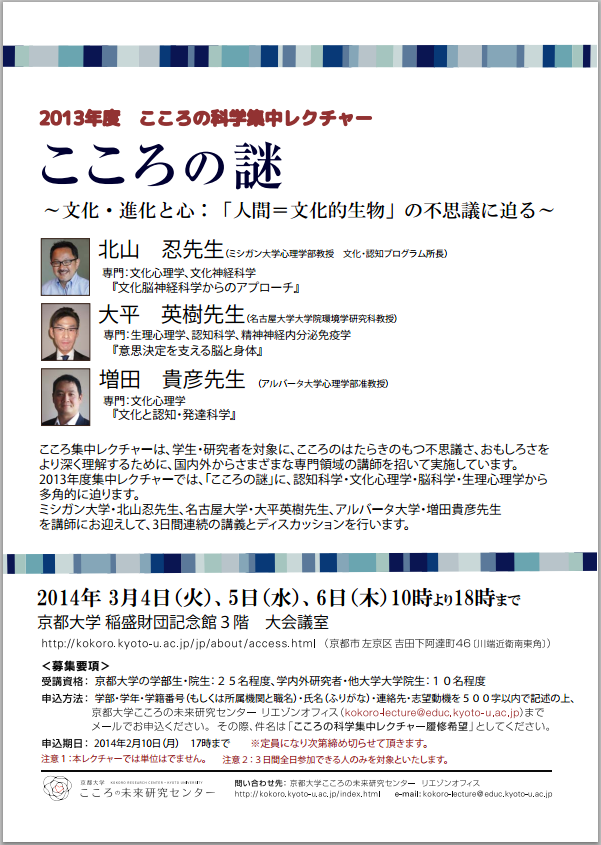

2017年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~脳・体・こころとの関係~」が開催されました

2017年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~脳・体・こころとの関係~」が、2018年2月22日から2月24日にかけて稲盛財団記念館大会議室で開催されました。内田由紀子准教授が企画した集中レクチャーは、3日間にわたり、それぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みです。一人の先生の授業から学ぶという従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間です。

初日は阿部修士准教授より、正直さや嘘といった道徳的意思決定について、神経科学的な観点から話題提供がありました。具体的には、人が正直に振る舞うかどうかを規定する要因として、その個人の報酬感受性が関与している可能性を示され、脳画像研究を用いた研究を紹介されました。さらに「うそが付けない」とされるパーキンソン病患者や「道徳性が欠如している」とされる米国刑務所内の囚人(サイコパス)を対象にした研究例をもとに、道徳的意思決定に関連する神経基盤に関して論じられました。

2日目の梅田聡先生(慶應義塾大学文学部 教授)の講義では、内受容感覚(interoception)という切り口から「脳・心・身体」の3者関係について理解を深めるアプローチが紹介されました。具体的な内容としては、内受容感覚に関連する神経基盤として島皮質があること、内受容感覚によって影響を受けるとされている要因として、不安の高さや共感のしやすさなどを示されました。また、未来に関する認知・思考ともいえる不安と内受容感覚の関連性を踏まえ、内受容感覚が未来思考性へ与える影響についても論じられました。

3日目の北山忍先生(ミシガン大学心理学部教授/センター特任教授)による講義では、文化と心理傾向の関係性を社会生態学的な視点から解説し、このようなマクロな文化が個人の脳レベルに取り込まれていくプロセスについて神経心理学的知見を交えて論じられました。さらに、こころの文化差が身体的健康に及ぼす影響として、従来欧米の研究で不適応的だと言われてきた神経症傾向が東洋文化で適応的に働く可能性について最新の知見を紹介されました。

「脳・体・こころとの関係」という今回のテーマについて、神経心理学、文化心理学、生理心理学、社会生態学など多岐にわたるアプロ―チで総合的な理解を深めることができ、非常に貴重な学びの時となりました。講師のみならず受講生も積極的にディスカッションに参加し、ダイナミックでエキサイティングな心理学の世界を体験できた3日間でした。

(報告:京都大学こころの未来研究センター 新谷茉奈)

[DATA]

▽日時:2018年2月22日(木)、23日(金)、24日(土)10時より18時まで

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階 大会議室

▽講師:阿部修士(京都大学こころの未来研究センター特定准教授)

梅田 聡(慶應義塾大学文学部教授)

北山 忍(ミシガン大学心理学部教授)

▽ 受講資格:京都大学の学部生・院生・研究者

▽ 参加人数:41人

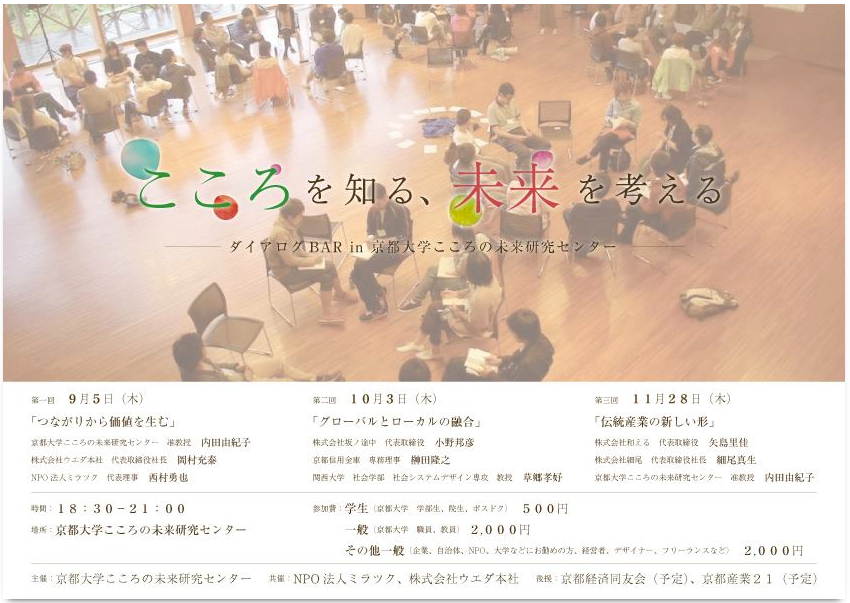

「フューチャーマインド2―アートと科学シンポジウム―」を開催しました

「フューチャーマインド2―アートと科学シンポジウム―」を2018年2月18日(日)に稲盛財団記念館3階大会議室にて開催しました。世界各地で活躍するメディアアーティスト・研究者をお招きして、アートと科学を横断する作品制作、研究、教育に関わる様々な試みについて話を聴き、討論する場を設けました。

はじめにシンポジウムの企画者でファシリテーターでもある京都大学こころの未来研究センターの吉岡洋特定教授よりシンポジウムの概要説明があり、続いて吉川左紀子センター長からはセンターを代表して挨拶がありました。

イギリス、フランス、アメリカから4名の講師をお招きした今回のシンポジウムは、午前中に2名の講演と質疑応答、休憩をはさんで午後から残る2名の講演と質疑応答、最後は講師4名と参加者との全体討論を行いました。

ゲーム制作者を経てロンドン大学ゴルドスミス校コンピューティング学部で教えるウィリアム・レイサム教授は「Mutator VR Art and Research and Interdisciplinary Work Across Art and Science」、研究と芸術創作との重なりをテーマとするパリ第一大学のオルガ・キッセレーヴァ教授は「Artist as Researcher」、忘れられたメディア装置を手がかりに社会や人間とメディアとの関係を探究する"メディア考古学"の提唱者で、カリフォルニア大学のエルキ・フータモ教授は「Cyborgs, Posthumanism, and Media Archaeology:Concepts Looking for Contexts」、ロボット工学や創発概念を元に作品制作を行うオハイオ州立大学のケン・リナルド教授は「Semi-living machinic species」と題して、それぞれ自身の活動や、作品について画像と映像を交えて紹介しました。

最後の全体討論では、会場の学生や研究者やアーティストから、非常に熱心な質問が飛び交い、討論はメディアアートや科学的研究と創造活動との境界領域に関するものなど密度の濃いものになりました。参加者からはこのような国際的な講演者からの話を聞く機会を得られてよかったという声をいただきました。

[DATA]

▽日時:2月18日(日)10:00~17:00(開場09:30)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:ウィリアム・レイサム教授(ロンドン大学ゴルドスミス校)

オルガ・キッセレーヴァ教授(パリ第一大学)

エルキ・フータモ教授(カリフォルニア大学)

ケン・リナルド教授(オハイオ州立大学)

▽対象:研究者・学生

▽言語:英語(通訳なし)

▽参加者人数:27名

こころの未来 認知行動・脳科学集中レクチャー 〜社会性の生物学〜を開催しました

2018年2月1日・2日、「2017年度 こころの未来 認知行動・脳科学集中レクチャー 〜社会性の生物学〜」を稲盛財団記念館3階大会議室で開催しました。

阿部修士准教授の企画進行で開催している本レクチャーの2017年度は「社会性の生物学」というテーマで行われました。生態学・動物行動学を専門とする琉球大学の辻和希教授、神経生理学を専門とする生理学研究所の磯田昌岐教授をお招きし、行動生態学及び神経生理学の視点から、これまでの社会性に関する研究の背景や最新の研究成果をわかりやすく講義して頂きました。

2日目の最後の時間は、両先生及びフロアによる質疑応答の時間が設けられ、吉川センター長、小村教授らセンターの研究者も加わっての活発なディスカッションが行われました。

◯参加者の感想(アンケートより)

・2日間で辻先生と磯田先生の講義を聞いて勉教になった。ヒトの脳研究に興味があって研究を行っているが、辻先生の講義を聞いて視野が広がるという感じがした。また磯田先生の講義で、自己ー他者、情報処理における社会認知機能での重要性、およびかかわる脳機能との関係性がわかった。(研究者)

・2人の講師から話を聞けたのは新鮮で良かった。細かい話から大きな全体像みたいなものを知れて良かった。(研究者)

・初めて聞く内容が多かったですが、非常にわかりやすかった。理論、実証研究、包括的な見方と様々に内容が盛り沢山だったので、復習に時間をかけたい。(学生)

・ヒト以外の動物を対象にした研究は、実験手法の違いにとどまらず、生物観、社会観の違いが主張に反映されていて、とても興味深い。(学生)

・辻先生のアリの進化生態学、磯田先生のサルの神経生理学研究とも大変興味深かった。従来の1テーマだけでなく、今回のように2テーマを実施するのも良いと感じた。(その他)

[DATA]

▽日時:2018年2月1日(木)2日(金)両日とも10:30 - 12:00、及び13:30 - 16:45

▽ 場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師紹介:

・辻和希先生(琉球大学・教授)

「生物における社会と利他行動の進化」

私は動物の社会がいかに進化してきたのか、その力学的機構の解明を目的に長年研究してきた。ヒトでもアリでも「社会」は個体間の複雑な関係性の総体だが、それが基本的にいって単なる物理法則である自然選択でいかに自然発生し得たのかが興味の中心である。そこでは、遺伝子、細胞、個体、社会、生物群集という階層性が生物の世界でいかに進化し、その中で働く力のせめぎあいとその帰結の解明がつまるところの焦点になる。本講義では進化生態学の基本的枠組のなかで、生物にみられる利他的行動の進化機構がいまどう理解されているのかを、自身の研究をとりまぜ概説する。

・磯田昌岐先生(生理学研究所・教授)

「社会的認知機能の生理学的理解:サルを用いた実験研究から」

我々は,対面する2個体のサルを用いて社会的認知機能を評価する実験パラダイムを開発し,自己と他者の行動情報処理の神経機構を明らかにしてきた。また,そのような実験系を利用して,ヒトの自閉スペクトラム症とよく似たサルの自然発生例を見出し,その遺伝子変異,神経活動特性,および行動特性を報告した。今回の講義では,こうした2個体のサルを同時に用いる新たな実験研究のストラテジーを紹介しながら,社会的認知機能の神経基盤について議論したい。

▽参加費:無料

▽対象:研究者・学生

▽参加者数:80名

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2017」を開催しました

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のためのこころ塾2017『感情と身体性:先端の知と実践をつなぐ』」を、2017年9月30日、10月21日、11月11日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催しました。

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のためのこころ塾2017『感情と身体性:先端の知と実践をつなぐ』」を、2017年9月30日、10月21日、11月11日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催しました。

5年目を迎えた今回、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士などの医療の仕事に従事されている方々と、教育の仕事に従事されている方々を迎え、3日間の日程で実施しました。各回とも午前中は乾敏郎追手門学院大学心理学部教授(センター特任教授、京大名誉教授)による講義ならびに各回のゲスト講師一名による講義があり、午後には事例報告、グループディスカッションと発表、講師への質疑応答などの時間が設けられました。

第1日目の9月30日、乾教授は「感情と身体性1:円滑なコミュニケーションを支える神経機構」と題して講義し、続いて医学研究科の村井俊哉教授が「社会性という観点から精神科の病気を理解する」という演題にて講義しました。午後には、医学部附属病院で作業療法士を務める加藤野百合先生が事例報告を行いました。第2日目の10月21日は、乾教授の講義「感情と身体性2:感情の役割とその神経機構」から始まり、続いて島根大学人間科学部(当時)の岩宮恵子教授が「思春期臨床にみる感情と身体性」という演題にて講義しました。事例報告は愛知県心身障害者コロニー中央病院・作業療法士の松田祥子先生が行いました。第3日目の11月11日は、乾教授の講義「感情と身体性3:自閉症の神経機構」に続いて、教育学研究科の森口佑介准教授が「自己制御の初期発達とその支援」と題して講義し、事例報告を医学研究科助教で作業療法士の松島佳苗先生が行いました。

「先端の知と実践をつなぐ」というテーマの通り、最新の研究知見と現場での事例を共有しながら講師と参加者、参加者同士が学び交流できた有意義な3日間となりました。

○受講者の感想(開催後のアンケートより)

・「毎回、どの講師の先生のお話も大変勉教になりました。事例報告は丁寧にまとめられたものばかりで、自分の実践に多くつながることがあり、参考になりました。グループ討議まで充実していて楽しく参加できました。(臨床心理士)」

・「多職種との人と出会え、別の視点を知る機会になりました。脳機能の研究、知見と現場での実践の両方を知ルことができたことも良かったです。普段、こどもと関わることはないですが、高齢者成人に関わる身としても参考になることがたくさんありました。(作業療法士)」

・「自閉症の理解につながり、身体の動きについても神経基盤で考えることで、今までとは異なる見方ができるようになりました。(学生)」

・「最新の研究と実践報告の両方を同時に、そしてそれらを関連づけて学べるのが魅力だと思います。(学校関係者)」

・「脳科学的な側面からの心の理解ができ、毎回異なる講師の先生方のお話が面白く、あっという間でした。(作業療法士)」

[DATA]

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2017『感情と身体性:先端の知と実践をつなぐ』」

▽日時:2017年9月30日(土)、10月21日(土)、11月11日(土)各日とも10時~17時まで (受付開始 9時30分~)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

9:30~ 受付開始

10:00~11:15 講義① 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

11:30~12:45 講義② ゲスト講師

12:45~13:50 昼食

13:50~14:20 午前中の講義まとめ

14:20~15:10 事例報告

15:20~16:10 グループディスカッション

16:10~17:00 講師とのQ&A

9月30日(土)

〇「感情と身体性1:円滑なコミュニケーションを支える神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「社会性という観点から精神科の病気を理解する」 村井俊哉(京都大学大学院医学研究科・教授)

〇事例報告 加藤野百合(京都大学医学部附属病院・作業療法士)

10月21日(土)

〇「感情と身体性2:感情の役割とその神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「思春期臨床にみる感情と身体性」 岩宮恵子(島根大学人間科学部・教授・臨床心理士)

〇事例報告 松田祥子(愛知県心身障害者コロニー中央病院・作業療法士)

11月11日(土)

〇「感情と身体性3:自閉症の神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「自己制御の初期発達とその支援」 森口佑介(京都大学大学院教育学研究科・准教授)

〇事例報告 松島佳苗(京都大学大学院医学研究科・助教・作業療法士)

▽参加人数:9/30:83名、10/21:80名、11/11:74名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:京都大学大学院医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

fMRI体験セミナー2017を開催しました

2017年8月28日、29日の両日、「fMRI体験セミナー2017」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

本セミナーは、おもに学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を、センターのMRI実験室を用いて実際に体験・学習してもらうために実施しています。5度目となった2017年は、教育学研究科、人間環境学研究科、医学研究科などから11名が参加しました。

講師は今年も阿部修士准教授、上田祥行助教、柳澤邦昭助教、浅野孝平研究員が企画運営、レクチャーおよび実験指導を担当。はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要についてレクチャーがあり、次に、参加者がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。左右の手の運動課題によって、脳のどの領域に活動が生じているかの分析に挑戦し、質疑応答とディスカッションで知識を深めました。

<参加者の感想> ※アンケートより一部抜粋

・疑問に思っていた用語の意味を実体験をもとに知ることができ、基本的な解析の手順を教えてもらえたので勉強になった。

・門外漢の自分にもわかるようたくさん教えてもらえ、自身の研究にも応用できる可能性を感じることが出来た。

・論文を読んでもなかなか研究手法を理解したり思考するのが難しかったが、bold信号の特性による実験デザインの検討すべきポイントや自分の脳画像の分析過程が見れたことでイメージしやすくなった。

・実際にデータの取得から解析までのフローを知ることができて、実験のイメージが湧いた。

・自分の脳を客観的に把握できた。利き手の特性が出ておもしろかった。

[DATA]

「fMRI体験セミナー2017」

▽日時:2017年8月28日(月)、29日(火)13:00~17:00

▽場所:南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽参加費:無料

▽対象:京都大学に所属する学部生・大学院生・研究員。今後、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging; fMRI)による研究を行おうと考えている方を歓迎。

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター助教)、柳澤邦昭(こころの未来研究センター助教)、浅野孝平(こころの未来研究センター研究員)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:12人

<報告:阿部修士准教授>

2017年度第1回こころの古層と現代の意識研究会を開催しました

「2017年度第1回こころの古層と現代の意識研究会」を開催しました(2017年4月19日/稲盛財団記念館3F大会議室)。

精神病理学者で現代の若者のこころの構造などのご研究で著名な広沢正孝先生(順天堂大学教授)をお迎えし、2つの現代的な事例を素材として検討を行いました。

多くの臨床の専門家が参加し、発達障害と定型発達の境界について、中間的な事例の理解について議論を深める場となりました。

(報告:畑中千紘助教・上廣倫理財団寄付研究部門)

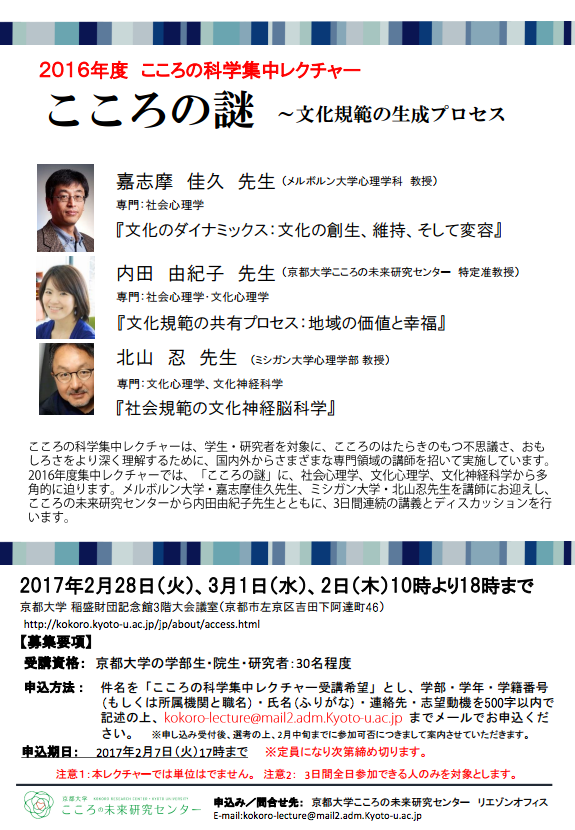

こころの科学集中レクチャー「こころの謎 ~文化規範の生成プロセス」を開催しました

2016年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎 ~文化規範の生成プロセス」が、2017年2月28日から3月2日にかけて稲盛財団記念館大会議室で開催されました。集中レクチャーは、3日間にわたり、それぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みです。一人の先生の授業から学ぶという従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間です。

2016年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎 ~文化規範の生成プロセス」が、2017年2月28日から3月2日にかけて稲盛財団記念館大会議室で開催されました。集中レクチャーは、3日間にわたり、それぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みです。一人の先生の授業から学ぶという従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間です。

今回の集中レクチャーでは、初日に北山忍先生(ミシガン大学心理学部教授/センター特任教授)から社会規範について、進化的な視点、社会生態的な視点から話題提供がありました。協力行動に焦点をあてて様々な研究を概観しながら協力行動の範囲が拡大してきた過程について論じていただきました。また、実験における経済ゲームの結果を見ながら、社会生態環境と規範との関わりが論じられました。

2日目は、内田由紀子准教授から、文化的な意味と幸福との関係性、さらには文化が共有される範囲について、話題提供がありました。文化に共有される意味が現れる行為として、対人評価や幸福、通過儀礼などがあることを提示し、それぞれについて論じられました。具体例として企業での評価システムや「働く意味」などの文化的な意味システムが、個人の幸福に影響を与えている過程を紹介していただきました。また、農村や漁村など生業の違うコミュニティを具体例として挙げながら文化が共有される範囲についても論じられました。

最終日は、嘉志摩佳久先生(メルボルン大学心理学科教授)から、文化を説明する数理モデルや、ヒトが持つ超社会性(Ultrasociality)について、話題提供がありました。文化を情報としてとらえて検討し、多層的な環境の中に文化的な社会環境が埋め込まれている様子を解説していただきました。また、経済ゲームの構造に着目しながら、超社会性の問題を解決する心理・社会システムについて紹介していただき、「世界倫理」とでもいえるような倫理観の拡大についても論じられました。

「文化規範の生成」が今回のテーマでしたが、先生方それぞれが文化脳神経科学、大規模縦断社会調査、計算機論と異なるアプローチから挑んでおり、社会科学の裾野の広さを実感しました。また、分野を超えた積極的な議論も新鮮で興味深く、研究者としての視野の広さが重要であることを再認識できる素晴らしい機会でした。毎回講演の後には講師同士ならびに受講生を交えた活発なディスカッションがおこなわれ、会場は3日間熱気に包まれていました。

(報告:富永仁志・内田研究室博士課程)

[DATA]

「2016年度こころの科学集中レクチャー こころの謎 ~文化規範の生成プロセス」

▽日時:2017年2月28日(火)、3月1日(水)、2日(木)10:00〜18:00

▽講師:嘉志摩佳久(メルボルン大学心理学科教授/専門: 社会心理学)、内田由紀子(京都大学こころの未来研究センター特定准教授/専門: 社会心理学・文化心理学)、北山忍(ミシガン大学心理学部教授/専門: 文化心理学・文化神経科学)※ 講義順

▽企画・進行:内田由紀子(こころの未来研究センター准教授)

fMRI解析セミナー「画像解析相談室」を開催しました

こころの未来研究センターfMRI解析セミナーを2017年3月24日、稲盛財団記念館3階大会議室にて開催しました。

2013年に始まった本セミナーは、毎年、河内山隆紀先生(株式会社ATR-Promotions、脳活動イメージングセンタ)を講師にお迎えし、fMRIにおける画像解析のスキル獲得を目的として阿部修士准教授の企画進行により実施しています。

今年は例年とはスタイルを変えて、「画像解析相談室」という形式で行いました。これまでのfMRI解析セミナーの中で寄せられた疑問や、受講者が日頃の解析の中で感じる疑問等を、マンツーマンで相談・解決するためのセミナーとしました。

○参加者の感想(アンケートより抜粋)

・マンツーマンということで質問が容易にできた。自分のデータに関連して話ができたので良かった。

・以前、解析について曖昧に理解していたところがすっきりしたので、助かった。

・技術的なところで重要なポイントを教えていただけるので、有り難い。

・先生とお話するまとまった時間をいただけてよかった。MVPAについて系統的に学習したい。

・丁寧に教えて頂いて有意義な時間になった。解析に行き詰まっていたが、出来ることが見えてきた。

[DATA]

fMRI解析セミナー「画像解析相談室」

日時:2017年3月24日(金)10:00~16:00

場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

講師:河内山隆紀先生(株式会社ATR-Promotions, 脳活動イメージングセンタ)

対象:京都大学に所属する学生及び研究者

参加者:5名

「支える人の学びの場:こころ塾2017」の日程と講師が決まりました

センター恒例の教育講座「支える人の学びの場:こころ塾2017」の日程と講師が決まりましたのでお知らせします。

こころ塾は、教育、医療関係の専門職の方たちを対象とした、こころの科学と実践に関する教育講座です。毎回、2つの講義のあと、事例報告、グループディスカッションと質疑を行います(午前10時から午後5時まで)。

受講申し込みは6月上旬からセンターウェブサイトで受け付けますので、今しばらくお待ちください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

「支える人の学びの場:こころ塾2017」

会場:京都大学稲盛財団記念館(京都市左京区吉田下阿達町46)

■第1回 9月30日(土)

講義1 乾敏郎(追手門学院大学心理学部) 「感情と身体性1:円滑なコミュニケーションを支える神経機構」

まず自己と他者を区別せずに他者を理解するシステムと、自己と他者を区別して他者を理解するシステムの神経機構について紹介する。さらに、すべての機能に予測機構が働いていることを指摘し、どのようにして予測が可能になるのかという点を学習や発達の視点から議論する。

講義2 村井俊哉(京都大学大学院医学研究科) 「社会性という観点から精神科の病気を理解する」

社会の中でうまく暮らしていくために私たちが持っている心の働きのことを「社会認知」と呼ぶ。自閉症、高次脳機能障害などの精神科の病気について、社会認知の働きという観点から考えてみたい。

■第2回 10月21日(土)

講義1 乾敏郎 「感情と身体性2:感情の役割とその神経機構」

予測機能が感情を作っていることをまず指摘し、つぎに感情の2要因論とその神経機構について紹介する。特に自律神経系が(内臓)運動指令とその結果生じる(内臓)感覚フィードバックを伝達するシステムであることを述べ、感情障害や鬱などについての機序を解説する。

講義2 岩宮恵子(島根大学人間科学部)「思春期臨床にみる感情と身体性」

最近の思春期臨床では、困っているのは周囲ばかりで、本人は困っているのかどうなのかすらわからないというケースも増えてきている。そのなかには、自分の感情や、身体の感覚をまったく言語化できない人も多い。そのような思春期の子どもが、どのようにして感情や身体を感じることができるようになるのか、事例を通して考えていきたい。

■第3回 11月11日(土)

講義1 乾敏郎 「感情と身体性3:自閉症の神経機構」

これまでの2回にわたって紹介した知見を基礎に、発達障害の一つである自閉症ならびに一部の精神疾患の神経機構についてやや詳しく紹介する。ここでも予測機能がさまざまな障害の基礎にあることを指摘する。

講義2 森口佑介(京都大学大学院教育学研究科) 「自己制御の初期発達とその支援」

自己制御とは,ある目標を到達するために行動を制御する過程である。子ども期の自己制御能力が,後の学力や経済状態等を予測することから,近年世界的に注目されている。本講義では,子ども期の自己制御の発達とその支援について,講演者の研究を中心に解説する。

※各回の詳細は、当サイトのイベント欄に後日掲載します

ヨハネスブルグ大・メッツ教授を招いたセミナー「Culture and Well-being:Philosophy and mind」を開催しました

2017年2月20日、ヨハネスブルグ大学のタデウス・メッツ教授(哲学)をメインゲストに迎えたセミナー「Culture and Well-being:Philosophy and mind」を開催しました。

文化と幸福感という、今日的なテーマについて、哲学・宗教学・社会心理学・公共政策という広い視点から議論が行われました。メッツ教授には、幸福や倫理の問題について、幅広い知見から検討をされた講演をいただきました。

メッツ教授とともに、京都大学こころの未来研究センターの内田由紀子准教授(社会心理学)、熊谷誠慈准教授(仏教哲学)が話題提供を行い、最後に早稲田大学の森岡正博先生、カール・ベッカー教授(宗教学・倫理学/人間・環境学研究科、2017年3月までこころの未来研究センター)、広井良典教授(公共政策)を交えてディスカッションが行われ、幸福感という概念のとらえ方や、幸福感・生きる意味の文化、時代固有性、そして普遍性(地球倫理の形成)について深く議論がなされました。

[DATA]

「Culture and Well-being:Philosophy and mind」

日時:2017年2月20日(月)

場所:稲盛財団記念館3F中会議室

参加者:研究者・学生20名

企画進行:内田由紀子准教授

こころの未来研究センター研究報告会2016「こころの拡がりと未来」を開催しました

こころの未来研究センター研究報告会2016「こころの拡がりと未来」を、2016年12月11日、稲盛財団記念館中会議室(発表会場)および大会議室(ポスター会場)にて開催しました。日頃、センターの取り組みに支援をいただいている関係者をはじめ、学内外の研究者、大学院生、学部生など多くの方々にお越しいただきました。

こころの未来研究センター研究報告会2016「こころの拡がりと未来」を、2016年12月11日、稲盛財団記念館中会議室(発表会場)および大会議室(ポスター会場)にて開催しました。日頃、センターの取り組みに支援をいただいている関係者をはじめ、学内外の研究者、大学院生、学部生など多くの方々にお越しいただきました。

当日は、2016年に進められた連携研究プロジェクトの研究成果をポスター掲示すると共に、4月にセンター教授に着任した小村豊教授、広井良典教授、吉岡洋教授の3名が研究報告を行い、ディスカッサントを交えて議論を深めました。はじめに吉川左紀子センター長が開会の挨拶として、平成28年度のセンターの活動や研究者らの功績を振り返ると共に、2017年に10周年記念シンポジウムを開催することを紹介し、「この10年間、多くの方々にサポートをいただきながら、こころとからだ、こころときずな、こころと生き方の3領域にかかわる研究を学際的に進めてきました。今後、20周年、30周年に向け、引き続きこころの学際研究に取り組んで参ります」と話しました。

研究報告は、はじめに小村教授が「意識は、自然科学に「こころ」を開くのか?」というタイトルで、意識という難解なテーマに対し神経科学、心理学・情報学・ 医学・物理学を融合させて取り組んできたこれまでの知見と今後の展望について報告しました。続いて、広井教授が「持続可能な社会、持続可能なこころ」というタイトルで、「拡大・成長」から「成熟・定常化」への移行という重大な転換期とする現代において注目すべき社会デザインだと考える「持続可能な福祉社会」について考察、提言しました。そして、大会議室でのポスターセッションと休憩を挟んだのち、三つめの報告では吉岡教授が「アートとこころの未来」というタイトルで、美学・芸術学の理論的研究と共に芸術活動の現場で実践研究に取り組んできたこれまでの足どりと、本年度の活動実績を紹介しました。その後、ディスカッサントに大阪大学大学院生命機能研究科・医学系研究科の仲野徹教授とフィールド科学教育研究センターの伊勢武史准教授をお迎えし、登壇者、聴講者を交えた活発な討論、質疑応答がおこなわれ、河合俊雄教授による閉会の挨拶で終了しました。司会進行は内田由紀子准教授が務めました。

[DATA]

こころの未来研究センター研究報告会2016「こころの拡がりと未来」

▽日時:2016年12月11日(日)9:30~13:20(9:00 受付開始)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階 中会議室(ポスター会場:大会議室)

▽対象:研究者、学生

▽プログラム

・ 9:30 - 9:35 開会の挨拶 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター 教授・センター長 )

・ 9:35 - 10:10 研究報告①「意識は、自然科学に「こころ」を開くのか?」小村豊(京都大学こころの未来研究センター 教授)

・10:10 - 10:45 研究報告②「持続可能な社会、持続可能なこころ」広井良典(京都大学こころの未来研究センター 教授)

・10:45 - 11:20 研究報告③「アートとこころの未来」吉岡洋(京都大学こころの未来研究センター 特定教授)

・11:20 - 12:00 ポスターセッション + 休憩

・12:00 - 13:15 ディスカッション ディスカッサント:仲野徹(大阪大学大学院生命機能研究科/医学系研究科 教授)、伊勢武史(京都大学フィールド科学教育研究センター 准教授)

・13:15 - 13:20 閉会の挨拶 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター 教授・副センター長)

▽参加者数:75名

上廣こころ学研究部門 2016年度研究報告会「多様化するこころと共生」を開催しました

こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 2016年度研究報告会「多様化するこころと共生」を、2016年12月11日、稲盛財団記念館大会議室にて開催しました。

こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 2016年度研究報告会「多様化するこころと共生」を、2016年12月11日、稲盛財団記念館大会議室にて開催しました。

2012年4月に創設した「上廣こころ学研究部門」は、公益財団法人上廣倫理財団の支援のもと、現代の日本社会が必要とする、倫理を含む広義の「こころ学」に関するユニークな学際的研究に取り組んでいます。2016年度の報告会は「多様化するこころと共生」をテーマに、5名の研究者による口頭発表を行いました。午前中に開催した「こころの未来研究センター研究報告会2016『こころの拡がりと未来』」に続き、センターの取り組みに支援をいただいている関係者をはじめ、学内外の研究者、大学院生、学部生など、昨年を上回る114名にご参加いただきました。

はじめに吉川左紀子センター長が開催の挨拶として、「上廣こころ学研究部門は、創設から5年の区切りを迎えました。大学を取り囲む厳しい環境のなか、若い研究者たちを外部より支援してくださることを本当にありがたく思うと共に、今後もこころと倫理をつなぐ研究を進めていきます」と話しました。続いて、公益財団法人上廣倫理財団の丸山登事務局長より来賓のご挨拶として、「研究者の皆さんには、多くの人々の生き方や考え方を追い求める努力の手助けになる研究を行っていただきたい。こころの未来研究センターを支援していることを大きな誇りに思っています」との言葉を頂戴しました。その後、河合俊雄教授が本研究部門の紹介を行い、メンバー構成や研究活動のあらまし、報告会の流れを紹介しました。

研究報告は、まずはじめにカール・ベッカー教授が「多様化するこころと倫理」と題し、人々の価値観の多様化が急速に進む現代社会が持つ様々な問題を取り上げながら、本研究部門が目指すべきテーマと今後の展望について話しました。続いて、阿部修士准教授が「利己性の制御と幸福感:心理学と脳科学の視点から」と題し、准教授ら3名を中心に取り組んでいる幸福感プロジェクトの成果と知見を報告しました。三つめの報告は、清家理助教が「認知症をもつ人と家族介護者双方のWell-beingとストレスコーピング:医療倫理学・社会福祉学・老年医学の視点から」と題して、認知症をもつ人、家族介護者のニーズに即した包括的教育支援プログラムでの研究成果と具体的事例を紹介しました。四つめの報告は、畑中千紘助教が「非定型化する現代のこころ:臨床心理学の視点から」というタイトルで、臨床心理学の領域から本研究部門で扱う発達障害に続く現代特有のこころの問題について最新の研究知見を紹介しました。最後に、熊谷誠慈准教授が「アジアの精神性と幸福観:インド、チベット、ブータンを中心に」と題し、ブータンの国民総幸福度(GNH)政策における伝統的精神性の応用例、他国への応用例などを検討し、ポスト経済成長時代における「より良い生き方」について考察しました。締めくくりとして、広井良典教授が「それぞれの研究報告はミクロからマクロに及ぶ多様な発表であると同時に、深い部分でつながり合う内容で、現代社会の課題を学際的に研究し掘り下げ問題提起するものだった」と総括し、報告会は終了しました。

[DATA]

上廣こころ学研究部門 2016年度研究報告会「多様化するこころと共生」

▽日時:2016年12月11日(日)14:30~17:40(14:00 受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

・14:30-14:35 センター長挨拶:吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター 教授・センター長)

・14:35-14:40 来賓ご挨拶:丸山登(公益財団法人 上廣倫理財団 事務局長)

・14:40-14:55 上廣こころ学研究部門の取組紹介:河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター 教授・副センター長・上廣こころ学研究部門兼任)

・14:55-15:35 研究報告①「多様化するこころと倫理」カール・ベッカー(京都大学こころの未来研究センター 教授・上廣こころ学研究部門兼任)

・15:35-16:00 研究報告②「利己性の制御と幸福感:心理学と脳科学の視点から」阿部修士(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 特定准教授)

・16:00-16:10 休憩

・16:10-16:35 研究報告③「認知症をもつ人と家族介護者双方のWell-beingとストレスコーピング:医療倫理学・社会福祉学・老年医学の視点から」清家 理(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 特定助教)

・16:35-17:00 研究報告④「非定型化する現代のこころ:臨床心理学の視点から」畑中千紘(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 特定助教)

・17:00-17:25 研究報告⑤「アジアの精神性と幸福観:インド、チベット、ブータンを中心に」熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 特定准教授)

・17:25-17:40 総括:広井良典(京都大学こころの未来研究センター 教授・上廣こころ学研究部門兼任)

司会:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授)

▽参加人数:114名

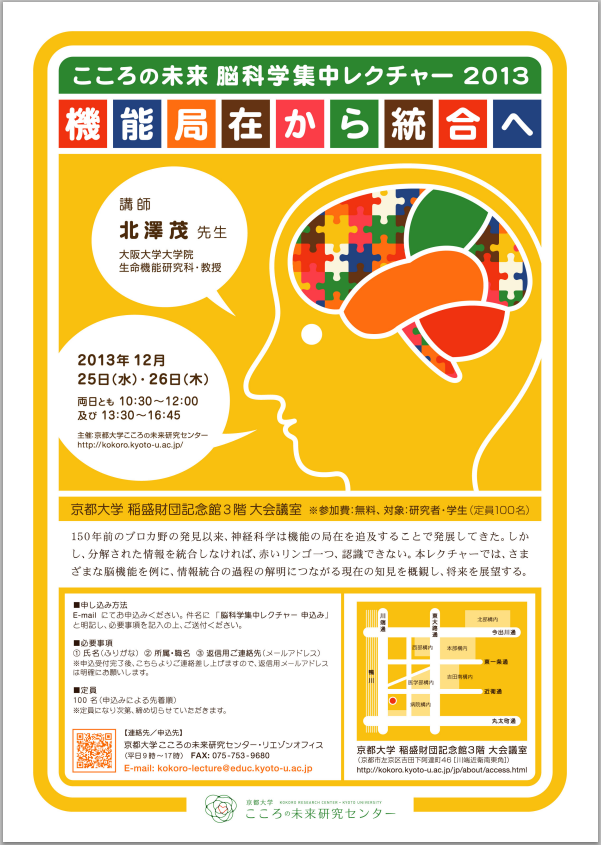

脳科学集中レクチャー2016「意識学のすすめ」を開催しました

こころの未来 脳科学集中レクチャー2016「意識学のすすめ」を、2016年12月1日・2日の2日間、金井良太先生(アラヤブレインイメージング代表取締役CEO)を講師にお迎えし、阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)の企画・進行により稲盛財団記念館大会議室で開催しました。

2016年度の本レクチャーは「意識学のすすめ」というテーマで行いました。意識学という学問創出を目指す視点から、これまでの意識研究の背景や今後の意識研究の方法論、また分野横断的なアプローチの必要性などをわかりやすく講義して頂きました。金井先生が意識についての興味をもつに至ったきっかけや今後のビジョンにも話が及び、受講者にとって実りある集中レクチャーとなりました。

○参加者の感想(アンケートより)

・今までトピック的な形でしか開くことができなかった意識に関する話を初めて体系的に聞くことができて、自分の内で意識研究の全体のイメージが形成された。今後の勉教や進学の方針を考える上で、非常に有益だった。

・意識というあいまいな概念をどのような切り口で研究するのかについて、とても興味をもっていた。今回、金井先生のレクチャーでその一端を知ることができ、面白かった。

・人の意識の構造はどうなっており、そこでどのような情報処理が行われているのか、また人口意識について構想し、脳科学における研究成果を応用してこれからの社会に向けた技術開発がしっかり進んでいることについて伝えてもらえた。

・論文などでは知り得ない考察を知ることができて貴重な機会だった。

・二日集中という期間は、講義を理解するためにほどよく、非常に得るものも大きかった。議論、質疑も良かった。

<報告:阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)>

[DATA]

▽日時:2016年12月1日(木)・2日(金) 両日とも10:30 - 12:00、及び13:30 - 16:45

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:金井良太先生 ((株)アラヤブレインイメージング・代表取締役CEO)

▽参加費:無料

▽対象:研究者・学生

▽参加人数:117名

第3回心の先端研究ユニットコロキアムを開催しました

2016年11月17日、「第3回心の先端研究ユニットコロキアム」を稲盛財団記念館3階大会議室にて開催しました。

このイベントは心の先端研究ユニットが主催するもので、第3回目の開催をこころの未来研究センターが担当しました。講師に名古屋大学大学院環境学研究科の柴田和久先生をお迎えし、阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)の企画進行により行われました。

セミナーでは、「Perceptual and cognitive changes induced by decoded neurofeedback」という演題にて、decoded neurofeedback(DecNef)と呼ばれる新しいfMRIニューロフィードバック法による研究成果が紹介されました。講演後には参加者を交えての活発な質疑応答が行われました。

[DATA]

▽日時:2016年11月17日(木)12:15~13:15

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽対象:研究者・学生

▽講演者:柴田和久(名古屋大学大学院環境学研究科准教授)

タイトル:Perceptual and cognitive changes induced by decoded neurofeedback

▽企画進行:阿部修士(こころの未来研究センター准教授 上廣こころ学研究部門)

主催:京都大学心の先端研究ユニット

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2016」を開催しました

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2016」が、2016年10月8日、10月15日、10月22日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。2013年にこころ塾が開講して4年目を迎えた今回、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士などの医療の仕事に従事されている方々と、教育の仕事に従事されている方々など総勢87名を迎え、3日間のコースで実施しました。

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2016」が、2016年10月8日、10月15日、10月22日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。2013年にこころ塾が開講して4年目を迎えた今回、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士などの医療の仕事に従事されている方々と、教育の仕事に従事されている方々など総勢87名を迎え、3日間のコースで実施しました。

各日とも全体の司会進行は吉川左紀子センター長が務め、午前中は認知科学、認知神経科学が専門の乾敏郎追手門学院大学心理学部教授(センター特任教授、京大名誉教授)による講義が行われ、午後にはゲスト講師による講義と事例(実践)報告があり、参加者によるディスカッションと講師への質疑応答の時間が設けられました。

第1日目の10月8日、乾教授は「感情と身体性:感情の役割とその神経機構」と題して講義し、続いて国際高等教育院・教育学研究科の明和政子教授が「周産期からの身体感覚と認知機能の発達」という演題にて講義しました。また、人間・環境学研究科・日本学術振興会特別研究員PDの小川詩乃研究員と、田村綾菜センター研究員が実践報告を行いました。第2日目の10月15日は、乾教授の講義「円滑なコミュニケーションを支える神経機構」から始まり、続いて医学研究科の村井俊哉教授が「「社会性」という観点からみた精神科の病気と臨床」という演題にて講義しました。事例報告では、市立福知山市民病院で作業療法士を務める山本香織先生が、医療の場からの報告を行いました。第3日目の10月22日は、乾教授の講義「言語・非言語コミュニケーションの神経機構」に続いて、島根大学教育学部の岩宮恵子教授が「イマドキの思春期の問題を考える―ネットのなかに拡散していくこころ―」と題して講義し、事例報告を愛知県身心障害者コロニー中央病院で作業療法士を務める小松則登先生が行いました。

講義後の参加者によるディスカッションでは、グループごとに質問項目をまとめて発表し、間近に座った先生方が解説を行いました。当日の講師に加えて医学研究科の加藤寿宏准教授も回答陣に加わり、各日とも活発な質疑応答が繰り広げられました。参加者からは、「臨床の現場で感じていることを整理する上でとても役立つ内容で、楽しく学ばせてもらえた」、「座学とグループ討議が組み合わさっているため、様々な職種の方と知り合いになり、意見を聞くことができた」、「参加者が熱心で質問も活発なので刺激を受けた」(アンケートより抜粋)などの感想が寄せられました。

[DATA]

「支える人の学びの場 医療および教育専門職のための こころ塾2016」

▽日時:2016年10月8日(土)/10月15日(土)/10月22日(土)各日10時~17時まで(受付開始9時30分~)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

9:30~ 受付開始

10:00~12:00 講義① 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

12:00~13:00 昼 食

13:00~14:30 講義② ゲスト講師

14:40~15:20 事例(実践)報告

15:30~16:00 グループディスカッション

16:00~17:00 講師とのQ&A

10月8日(土)

〇「感情と身体性:感情の役割とその神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「周産期からの身体感覚と認知機能の発達」 明和政子(京都大学国際高等教育院 / 大学院教育学研究科・教授)

〇実践報告 小川詩乃(京都大学大学院人間・環境学研究科・日本学術振興会特別研究員PD)・田村綾菜(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所・リサーチレジデント)

10月15日(土)

〇「円滑なコミュニケーションを支える神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「「社会性」という観点からみた精神科の病気と臨床」 村井俊哉(京都大学大学院医学研究科・教授)

〇事例報告 山本香織(市立福知山市民病院・作業療法士)

10月22日(土)

〇「言語・非言語コミュニケーションの神経機構」 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

〇「イマドキの思春期の問題を考える―ネットのなかに拡散していくこころ―」 岩宮恵子(島根大学教育学部・教授・臨床心理士)

〇事例報告 小松則登(愛知県心身障害者コロニー中央病院・作業療法士)

▽参加人数:87名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:京都大学大学院医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

「支える人の学びの場 こころ塾2016 仙台」を開催しました

2016年9月24日、「支える人の学びの場 こころ塾2016 仙台」が宮城県仙台市の東北大学川内南キャンパスで開催されました。三度目の開催となった仙台でのこころ塾は、今回も東北、関東、北海道などから81名の方々にお越しいただきました。教員、臨床心理士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などをはじめ、学生さんも多数参加されました。

午前は乾敏郎先生(追手門学院大学心理学部教授、京都大学名誉教授)が、「自閉症の診断基準を神経機構から理解する」というテーマで講演しました。午後は明和政子先生(国際高等教育院、教育学研究科・教授)が、「子どもが育つ・親も育つ―親性機能の獲得とその神経機構」というテーマで講演したのち、高畑脩平先生(白鳳短期大学総合人間学科リハビリテーション学専攻作業療法学課程・講師)が事例報告をおこない、加藤寿宏先生(医学研究科准教授)、松島佳苗先生(医学研究科助教)を含めた登壇者全員にてディスカッションをおこないました。全体の司会進行は、吉川左紀子センター長が務めました。

参加者のアンケートでは、「臨床上、携わることが多い事柄に関して学ぶことができた」「普段聞けないテーマについて分かりやすい言葉で説明していただけて充実した時間になった」「こころの機能を感情論だけではなく、脳機能と結びつけていくことで解明されていくことが沢山あると感じた」「来年も仙台で開催されるなら、ぜひ参加したい」(※感想の一部を抜粋)などのコメントを頂きました。

なお、京都では10月8日、15日、22日の3日間の日程で「医療および教育専門職のための こころ塾2016 発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ」が開催されています。

[DATA]

▽ 日時:2016年9月24日(土)9時50分~17時 (受付開始時間 9時~)

▽ 会場:東北大学 川内南キャンパス 文学部第1講義室

(宮城県仙台市青葉区川内27-1)

▽ プログラム:

9:50-10:00 挨拶 吉川左紀子 (京都大学こころの未来研究センター・センター長)

10:00-11:30 講演

「自閉症の診断基準を神経機構から理解する」

乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授 / 京都大学こころの未来研究センター・特任教授)

11:30-12:50 休憩

12:50-14:00 講演

「子どもが育つ・親も育つ―親性機能の獲得とその神経機構」

明和政子(京都大学国際高等教育院 / 大学院教育学研究科・教授)

14:20-17:00 事例報告と討議

高畑脩平(白鳳短期大学総合人間学科リハビリテーション学専攻作業療法学課程・講師)

加藤寿宏(京都大学医学研究科・准教授・作業療法士)

松島佳苗(京都大学医学研究科・助教・作業療法士)

乾敏郎、明和政子

吉川左紀子(司会)

▽ 参加者数:81名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:東北大学大学院文学研究科 心理学講座

京都大学大学院医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

「こころの未来研究センター 認知科学セミナー」を開催しました

2016年9月15日、「京都大学こころの未来研究センター 認知科学セミナー」を稲盛財団記念館3階中会議室にて開催しました。講師にイギリス・ヨーク大学心理学部の出馬圭世先生をお迎えし、阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)の企画進行により行われました。

セミナーは、「Neural decoding of social attitudes: How can neuroimaging methods contribute to psychological research?」という演題にて、社会神経科学の分野を牽引する出馬先生により機能的磁気共鳴画像法(fMRI)とmulti-voxel pattern analysis(MVPA)を用いた最新の研究成果が紹介されました。京都大学の学生、研究者に加えて学外からも参加者が集まり、講演後には活発な質疑応答がおこなわれました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[DATA]

京都大学こころの未来研究センター 認知科学セミナー

講演者:出馬圭世 (University of York:Department of Psychology, Lecturer)

演題:Neural decoding of social attitudes: How can neuroimaging methods contribute to psychological research?

▽ 日時:2016年9月15日(木)16:30~18:00

▽ 場所:稲盛財団記念館3階中会議室

▽ 対象:研究者・学生

▽ 参加者数: 約40名

fMRI体験セミナー2016 を開催しました

2016年8月30日、31日の両日、「fMRI体験セミナー2016」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

本セミナーは、おもに学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を、センターのMRI実験室を用いて実際に体験・学習してもらうために実施しています。4度目となった2016年は、教育学研究科、文学研究科、人間環境学研究科、医学研究科などから外国人留学生を含む12名が参加しました。

講師は今年も阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)、上田祥行助教、柳澤邦昭助教、浅野孝平研究員が企画運営、レクチャーおよび実験指導を担当。はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要についてレクチャーがあり、次に、参加者がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。左右の手の運動課題によって、脳のどの領域に活動が生じているかの分析に挑戦し、質疑応答とディスカッションで知識を深めました。

<参加者の感想> ※アンケートより一部抜粋

・実際に自らが参加者として脳データをとり、それを分析することで実験の流れや分析対象を明確にすることができたのが大変参考になった。

・fMRIを体験し、一連のデータ取得と画像解析まで体験でき、これまで漠然と抱いていたfMRIに対するイメージがとてもクリアになりました。

・少人数だったこともあり、色々な疑問点や具体的に知りたかった内容について話が聞けました。

・認知的な実験にのみ使われているかと思っていたので、社会心理学的分野にも用いられていると知って興味深かった。臨床心理分野でも活用できないか考えたいと思う。

・自分の脳活動や構造画像が見えたのはとても面白かったです。同時間帯の参加者数や長さがちょうど良かったです。

[DATA]

「fMRI体験セミナー2016」

▽日時:2016年8月30日(火)、31日(水)13:00~17:00

▽場所:南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽参加費:無料

▽対象:京都大学に所属する大学院生。今後、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging; fMRI)による研究を行おうと考えている方。

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター・特定准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター・特定助教)、柳澤邦昭(こころの未来研究センター・特定助教)、浅野孝平(こころの未来研究センター・特定研究員)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:12人(各日6人)

<報告:阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)>

「第37回こころの未来セミナー 死別悲嘆の治療法~故人と続く絆の臨床的応用」を開催しました

2016年7月19日、「第37回こころの未来セミナー 死別悲嘆の治療法~故人と続く絆の臨床的応用/Grief Therapy: Clinical Applications of the Continuing Bonds with the Deceased」を開催しました。

セミナーは、カール・ベッカー教授による企画進行のもと、イスラエル・ハイファ大学からシモン・ルービン教授をお迎えし、「2路線悲嘆モデル(Two-Track Model of Bereavement)」の臨床的応用を説明していただきました(予定していたルース・マルキンソン イスラエル・ハイファ大学教授・国際死別悲嘆研究所副所長の来日は事情によりキャンセルとなりました)。

身内や愛する人を亡くすと、遺族は精神的打撃を受け、残りの人生が激変することもあります。周囲の支援によって自然に立ち治る人もいますが、そうでない場合は、心理療法も一助と成り得ます。亡き故人との絆を捨て、忘れるよりは、故人との「続く絆」を重要視する、CBT(認知行動療法)やREBT(論理・感情心理療法)の臨床例を紹介しながら、遺族に対して心理士がいかにカウンセリング法を選べるのか、考えました。講演は英語でおこなわれました。

[DATA]

第37回こころの未来セミナー 死別悲嘆の治療法 -故人と続く絆の臨床的応用

Grief Therapy: Clinical Applications of the Continuing Bonds with the Deceased

日時:2016年07月19日 15:00~17:00

場所:稲盛財団記念館3階大会議室

講師:シモン・ルービン イスラエル・ハイファ大学教授・国際死別悲嘆研究所長

使用言語:英語

企画・進行:カール・ベッカー教授

ノラサクンキット米国ゴンザガ大学准教授による「こころの総合研究の発展」連続セミナーを開催しました

ビナイ・ノラサクンキット(Vinai Norasakkunkit )米国ゴンザガ大学准教授による「こころの総合研究の発展」連続セミナーを2016年7月12日・7月22日の2日間、開催しました。

内田由紀子准教授による受け入れのもと、センターに滞在中のノラクサンキット准教授は、文化心理学・臨床心理学を専門とし、 幸福感やニート・ひきこもりなど、様々な日米比較研究をおこなっています。

今回のセミナーでは、ベーシックな社会心理学のテーマである「第1印象」ならびに「コントロール感」についての比較文化研究の知見が紹介されました。英語、適宜日本語でのサマリーがあり、両日ともに参加者を交えた活発なディスカッションが繰り広げられました。

[DATA]

日時:第1回/2016年7月12日15:00~16:30、第2回/7月22日13:00~14:30

場所:稲盛財団記念館3階大会議室

講師:ビナイ・ノラサクンキット(Vinai Norasakkunkit )米国ゴンザガ大学准教授

第1回「The Role of Relational Mobility in the Persistence of First Impressions Across Cultures/第1印象と社会関係の流動性についての比較文化研究」

第2回「The American Exceptionalism of Climate Change Denial: The Role of Primary and Secondary Control/アメリカにおけるコントロール感と地球温暖化への態度との関係」

企画・進行:内田由紀子准教授

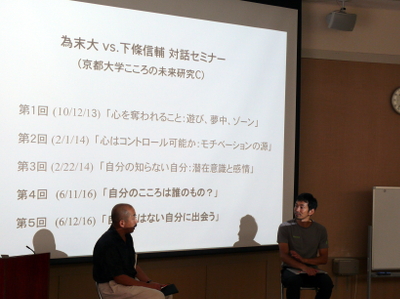

第4回・第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

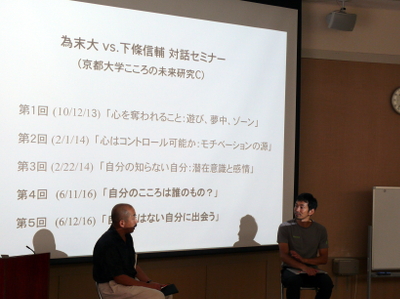

2013年度に3回にわたって開催された、元オリンピック陸上競技選手の為末大氏(一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)と認知神経科学者の下條信輔教授(米国カリフォルニア工科大学教授/こころの未来研究センター特任教授)の「為末大 vs. 下條信輔対談セミナー」。3年越しとなりましたが、この度第4回、第5回の対談セミナーを開催いたしました。

第4回は京都大学の教職員・学生のみの学内に限定したセミナーとなり、主に心理学を専攻する学生・研究者およびスポーツに関心のある学生が多く参加しました。第4回のセミナーは「自分のこころは誰のもの?」というタイトルの中、主に「限界」「イップス」についての対談となりました。前半は、まず初めに為末氏より問題提起があった後、下條教授より認知心理学的観点から為末氏の考察へのコメントや新たな視点を与えてより議論を深めました。後半は会場からの質問を元に、ディスカッションを行い、為末氏・下條教授両氏の対談を超えた議論に発展し、非常に大盛況となりました。

第5回は第4回の翌日に行われ、京都大学の関係者ほか一般からも参加者を受け入れての開催となりました。前日の話題の振り返りを元に発展する形で、「好奇心・創造性・パフォーマンス」というタイトルで、「勝負強さ」「創造性」というテーマに迫ります。前半は昨日同様為末氏、下條教授の対談及び会場とのディスカッションの形で行われ、後半はこころの未来研究センターの吉岡教授も参加し、美学・芸術学の観点から本日のテーマに迫りました。終盤は為末氏、下條教授、吉岡教授の鼎談をベースにして会場とのディスカッションも行い、第4回よりもさらに盛り上がりを見せました。吉川左紀子センター長はこころの未来研究センター10周年への想いを語りつつ、次回以降の対談セミナーの展望も述べ、イベントを締めくくりました。

対談内容の詳細はこちら:

第4回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

2013年度より3年ぶりに開催された「為末大 vs.下條信輔 対談セミナー」。第4回の翌日に行われた第5回対談セミナーは、京都大学教職員や学生に加えて一般からの参加者も迎えての開催となりました。まず初めに吉川左紀子センター長の挨拶では、「為末さんに初めてお会いした時、アスリートでありつつ、スポーツを通して人間のこころを考えている人だという印象を受けた。為末さんが下條先生のファンということで始まったこの企画だが、対談を通して人間のこころや行き方といったことにアプローチできる機会となれば」と話しました。前半は為末氏と下條教授の対談と会場とのディスカッションを元に、前日のテーマである「限界」「イップス」に続き、今回は「勝負強さ」という新たなテーマへと挑戦しました。後半はこころの未来研究センター特定教授の吉岡洋教授を迎えて「創造性」をメインテーマとしての鼎談となりました。

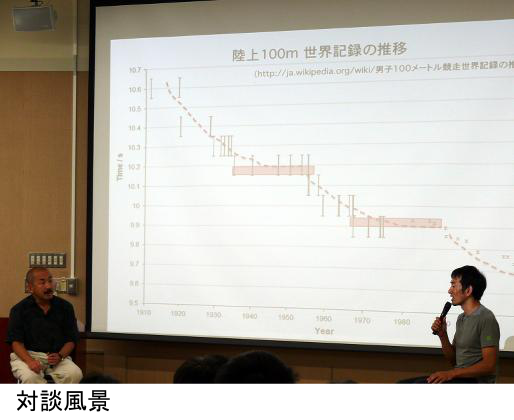

昨日の振り返りとともに、まず初めに為末氏より「限界」「イップス」というキーワードをあげ、これらと関係の深い「勝負強さ」について、問題提起がありました。そもそも勝負強さには短期的な勝負強さ(本番に強い)と長期的な勝負強さ(選手生活を長く続ける)があるのではないかと話し、勝負強さに関わりのある要因として集中の深さや自分を信じる力の強さ、そして客観的に自分の状態を把握してしまう分析力の弱さについて言及しました。これに対し下條教授は、「そもそも勝負強さは存在するのか?」という質問を投げかけ、確率論から認知の錯誤ではないかという見解を述べました。例えば、「サイコロを10回振って、5回以上勝ち(あるいは負け)」が続く確率について計算すると、約20%の確率で起こりうると算出し、人間の感覚よりも高い確率で起こることを説明しました。また、人間は偶数、奇数、偶数、偶数、奇数...など、交代を「ランダム」と見なす認知バイアスを持っていることから、偶然に起こった連続した勝ち(負け)について誤った原因の誤帰属、後付けの結果論(例:勝負強いかどうか)を話しているにすぎないのではないかと分析。一方で、為末氏は実際にはそうであっても、こころの中では迷信と真実を行き来しているので、社会的な世界の中で生きていること自体が、勝負の世界にも入り込んでくるのではないかと指摘します。下條教授は、実体リアリティー(物理世界)と心理リアリティー(心的世界)という概念を持ち出し、実体リアリティーと心理リアリティーが人々の間で共有された途端、その共有リアリティー(共同幻想)が実体リアリティーをも動かす可能性があると考察しました。

ディスカッションでは、「勝負強さがないと思っていること自体が、爆発的なパフォーマンスを抑えてしまうのではないか」「勝負に強い人ほど、勝負の勝ち負けや社会的な評価とは違う軸で、パフォーマンスしているのでは」など鋭い質問や意見が飛び交いました。

後半は、この4月にこころの未来研究センターに着任した美学・芸術学専門の吉岡洋教授を迎え、これまでの対談を踏まえて「創造性」というキーワードに着目し、新たな問題提起がありました。大きなものとして、美術や芸術の制作場面とスポーツの「勝負」に見られる共通の特徴から、晴れ舞台での「空虚」「空白」を一つのキーワードとして提示しました。一般に緊張して頭が真っ白になるような状態はネガティブに捉えられますが、芸術制作においてもスポーツにおいても、その「空白・空虚」が大切なのではないかと新たなテーマを投げかけます。前日の対談へのコメントとして、一度ドーピングを経験した選手は、その後ドーピングなしでも速く走れるようになる場合があることや、誰かが限界を破って新しい記録を達成すると、その後に続く人はその壁を破りやすくなるという話は芸術にも共通し、何か新しいものが達成されたあと、多くの人がそれを模倣できてしまうという現象に似ていると述べました。また勝負強さに関しては、自分が信じるという「解釈」の意味を強調し、芸術に関しても意味づけの有効性で勝負しているという考えを述べました。

3人を交えた鼎談では、吉岡教授の提示した「空白・空虚」について、為末氏・下條教授より独自の視点でのコメントから始まりました。為末氏は、競技でも目標を重視しすぎて結果的に隙間をなくしてしまう可能性があるが、空白がないことよって損なわれるものが何であるのか興味深いと話しました。対して下條教授は、吉岡教授の隙間(空白)が「未だ意味づけられていない空間」とすると創造性とつながるのではないかと言及し、解釈に関しては、過去に対してどう総括するか、文脈依存性の観点から隙間や空白についてもっと具体的に膨らますことができるのではと述べました。為末氏、下條教授双方の興味関心として、吉岡教授の話した「全てやり尽くされている感」に注目し、どの分野でも壁を突破する前に衝突する課題であると同時に、やられてないからやることが創造的なのではなく、既存のものから、いかに新しい規則ややり方を編み出すことができたが重要であると語りました。

最後のディスカッションでは、創造性の定義やフローやゾーンから生まれる創造性、失敗から生まれる創造性、そして最後は知ることと創造性の関係についての質問の元に、対談のまとめとなりました。為末氏は、知ること(覚えること)と同時に「忘れること」の重要性を指摘し、覚えた上で忘れるということが何らかの抜け道につながるのではないかと話しました。下條教授は、これまでの研究人生や大学院生の指導の経験から、新しい研究のアイデアが思いついたとき、すぐに論文などの過去の知識を調べるのではなく、何も知らない状態で自分の興味をできる限り言語化することで、独自の問題意識やモチベーションを認識することが重要であると話しました。吉岡教授は、いきなりゼロからクリエイティブで個性のあるものを目指すのではなく、模倣から始めることによって、模倣の中でどうしてもオリジナルとは異なってしまう部分が、後に創造的であると解釈されるのではないかと締めくくりました。最後に吉川左紀子センター長は、「大学でやっていることがいろんな軸で評価される中、このようなイベントを通して、周りの人々が面白いんじゃないかと言ってくれることが、人であれ、組織であれ、持っているクリエイティブパワーを強くしてくれるのではないか、ということを10年の締めくくりの年として考えるきっかけとなった」と話し、今後の対談セミナーの展望を述べつつ、盛況の中二日連続で行われた対談セミナーを終えました。

[DATA]

▽日時:2016年6月12日(日)

▽場所:稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

第5回 為末大vs.下條信輔 対談セミナー「自分ではない自分に出会う」

13:00~14:30 ①「勝負強さの中心にあるもの」

15:00~16:30 ②「好奇心・創造性・パフォーマンス」

為末大(元陸上競技選手一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)

下條信輔(米国カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授)

吉岡 洋(美学・こころの未来研究センター特定教授)

▽参加者数:92名

第4回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

2013年度に3回にわたって開催された、元オリンピック陸上競技選手の為末大氏(一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)と認知神経科学者の下條信輔教授(米国カリフォルニア工科大学教授/こころの未来研究センター特任教授)の「為末大 vs. 下條信輔対談セミナー」。3年越しとなりましたが、この度第4回、第5回の対談セミナーを開催いたしました。為末氏は、世界陸上選手権のハードル種目で2大会銅メダル、オリンピック3大会連続出場の経歴を持ち、現在はコメンテーターや指導者として活躍しながら、今年5月には『逃げる自由 〈諦める力2〉』(プレジデント社)を上梓するなど数多くの著書を出しています。下條信輔教授は、認知神経科学のトップランナーとして日米を往復しながら研究活動をおこなっており、著書に『サブリミナル・マインド』(中公新書)、『<意識>とは何だろうか』(講談社新書)などがあり、現在、朝日新聞DIGITAL「WEBRONZA」(ウェブロンザ)のレギュラー執筆者を務めています。

吉川左紀子センター長の挨拶より始まった3年ぶりの対談セミナーは、前回までの振り返りとともに、為末氏と下條教授の最近の興味関心からのスタートとなりました。まず初めに為末氏より、「限界」にまつわる様々な観点からのエピソードや考察を交えた問題提起がありました。「規範」と限界の話では、陸上選手のロジャー・バニスターの記録や、ディック・フォスベリーの背面跳びを例に、限界が無意識のうちに社会的な規範や常識の枠内に囚われてしまっているのではないかと分析。さらに、スポーツ業界では観客が多いと結果が出やすいと言われていることから、シドニー五輪のキャシー・フリーマンの400m走決勝の映像を実際に見ながら、「集団」での自分という存在にも着目し、観客に見守られながら自分が走っているのか、または何かに走らされているのか、社会と個人の関係について考察しました。問題提起の中でも特に興味深い視点として、物事を冷静に分析し、把握する「知性」がある選手ほど、想定内の成績に収まり、一方で何も考えずに無我夢中で没頭する選手ほど、時に思いがけない結果を出すような印象を話し、知性が限界に与える影響についての鋭い考察を述べました。「動き」については、為末氏自身のお子さんの成長を見ていく中で、発達初期の段階で動きのパターンがある程度決まり、それがのちのパフォーマンスに影響するのではないかと指摘しました。最後に「癇癪」と限界の話では、スポーツ選手の中には癇癪を起こしやすい人も多くいると話し、その突然の感情の表出が、最後にプレーでふりきれる、没頭できる力とつながっているのではないかという、独自の経験からの鋭い考えを披露しました。

為末氏の問題提起に対し、下條教授は認知心理学的観点から様々な実験やデータを持ってして、これらの問題により深く斬り込みます。パフォーマンス時の観客の有無に関しては、ザイアンスのゴキブリを用いたユニークな社会的促進の実験を見せ、実験環境(ゴキブリが走るコースの複雑さ)によって、観客がいる方がパフォーマンスにプラスに働く場合と、マイナスに働く場合があると話しました。加えて、近年再現されたサブリミナル広告の実験結果から、実験参加者の内的状態(もともと喉が乾いているかどうか)によって、外から受ける刺激(閾下でのコーラの映像)の効果が異なるという最新の知見も紹介しました。また人間の臨界期の話では、人間の脳は、能力を学習できる適切な時期があり、それ以降にいくら学習しても獲得することが難しいと言われていることから、広くは臨界期の社会的な経験自体(生育環境、親の期待値など)も含めて身体化される可能性があると示唆しました。対談を通して、為末氏、下條教授、そして会場を巻き込んで生み出されるダイナミックなアイデアの中を行き来することで、徐々に「こころと身体と社会性」というキーワードが浮かび上がった前半でした。

後半では京都大学の学生・教職員とのディスカッションを通して、前半の問題提起をさらに掘り下げました。「チームスポーツでは、他者のパフォーマンスが自分のパフォーマンスに影響することがあるが、なぜか」「目標を立てるときは、途方もなく高い目標を立てるべきか、達成できそうな目標を立て次々更新していくべきか」「一般的に知性は良いものと考えられているが、そのために自分のパフォーマンスが制限されてしまうという現象が衝撃的」など、会場からの興味深い質問を元に、今回の主要テーマの一つである「イップス」に迫ります。イップス(チョーク)とは、重度のプレッシャーなどの精神的な原因などによりスポーツの動きに支障をきたし、自分の思い通りのプレーができなくなる運動障害のことであり、選手生命を大きく左右する要因の一つです。為末氏は自身の競技経験から、「考え始めの谷」という言葉を用いて、感性でひたすらに走ってきた選手が、トレーニングの過程で自分がどのように動いているのか改めて考え始めた途端、突如そもそもどうやって動いていたのかわからなくなるという、いわゆる「イップスの入り口」に対する興味を語りました。

為末氏のイップスに対する発見や考察を受け、下條教授は認知神経心理学的知見から、イップスになりやすい人の特徴として「損失回避傾向」を挙げ、その傾向が高い人ほど、予想される報酬が高くなればなるほど、逆に運動によくない影響を与えてしまうと解説します。具体的には、金メダルが取れて当たり前という世の中の風潮の中に選手が置かれ、「金メダルが取れなかったらどうしよう」と思ってしまう人ほどイップスに陥りやすく、逆に「金メダルなんて取れなくて当たり前」というメンタリティの人ほど、意外にも良いパフォーマンスにつながりやすいという心理学知見を紹介しました。さらに話は発展し、自分で設定した「目標」とイップスの関係や、社会的な影響によるイップスと個人的な問題によるイップスの違い、さらにはイップスに対する認知セラピーの可能性やイップスの予防についても言及しました。

対談の終盤では、為末氏より引退してから立ち上げた会社での経験などから、全てを自分で完結させようとするアスリート特有の性質への気づきを述べ、また抱えている社員が認識している世界と為末氏自身が認識している世界の差に驚きつつも、人がどの段階で学びが止まっているかを理解し、どうしたらその状態から抜けることができるのかということが最近の大きな関心であると述べました。下條教授は、為末氏やアスリートの話は研究者とも通ずるところがあり、創造的な研究を行うためには論理的な分析能力だけでなく、自由な発想力が必要であり、知性と感覚のバランスが非常に大切であると話しました。対談から溢れる問題提起や興味関心は非常に多岐にわたり、翌日に控える第5回対談セミナーでの大きなテーマの一つ「創造性」について考える材料がたくさん散りばめられた対談イベントとなりました。

[DATA]

▽日時:2016年6月11日(土)

▽場所:文学部新館第3講義室

▽プログラム

第4回 為末大vs.下條信輔 対談セミナー「自分のこころは誰のもの?」

10:30~12:00 ①「限界をつくる・限界を超える」

13:00~14:30 ②「イップスの入り口」

為末大(元陸上競技選手一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)

下條信輔(米国カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授)

▽参加者数:61名

こころの科学集中レクチャー「こころの謎~脳科学からの挑戦~」を開催しました

2015年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~脳科学からの挑戦~」が、2016年2月29日から3月2日にかけて稲盛財団記念館大会議室で開催されました。集中レクチャーは、3日間にわたり、それぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みです。一人の先生の授業から学ぶという従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間です。

2015年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~脳科学からの挑戦~」が、2016年2月29日から3月2日にかけて稲盛財団記念館大会議室で開催されました。集中レクチャーは、3日間にわたり、それぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みです。一人の先生の授業から学ぶという従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間です。

今回のレクチャーでは、初日に北山忍先生(ミシガン大学心理学部教授/センター特任教授)から文化心理学における「文化」の意味とその学習プロセスについて、強化学習、遺伝子多型と社会的意味の観点から話題提供がありました。そしてこうした文化学習を通して根付いてくる「生きる意味」や「善の概念」が、進化的にどのように獲得され、人々の遺伝子発現に関連してきたのか、最新の文化神経科学的知見を交えて論じられました。

2日目の杉浦元亮先生(東北大学 加齢医学研究所/災害科学国際研究所 准教授)のレクチャーでは、「自己」という概念を、脳機能から3層構造(身体的自己・対人関係的自己・自己の社会的価値)に分けて捉えつつ、各レベルでの順予測による随伴性の学習があるのではないかという枠組みが提示され、脳画像研究からの解説がありました。また、加齢とともに変化する脳・身体機能にどのように人が適応的な認知を行っていくのか、災害時のレジリエンスを支えるパーソナリティについても論じられました。

最終日の渡邊克巳先生(早稲田大学理工学術院 教授)のレクチャーでは、人間の社会性を調べる上で、最小限の社会性が生じる実験室での認知活動を測定する「ミニマリスト」と、実社会に近い状況での活動を測定する「インクルーシブ」のアプローチが紹介されました。共同課題時における社会的抑制や促進が相手との相互作用により無意識的に生じていることや、動きや声などの身体性情報のフィードバックの効果、後付け的な認知が生じるプロセスなどが示されました。

先生方の視点はそれぞれ、脳機能、認知行動機能、生理的機能、社会文化的意味の問題にいたるまで、社会科学の総合性を示す幅広さでした。一方で、人が社会の中のフィードバックを無意識的に受け取りながら、それを生理的反応の中で再生産させ、最終的には自己が生きる意義まで認識するに至ったという「人間観」の形成についての一貫したテーマにも収束していきました。毎回講演の後には講師同士ならびに受講生を交えた活発なディスカッションがおこなわれ、会場は3日間熱気に包まれていました。

(報告:内田由紀子こころの未来研究センター准教授)

[DATA]

「2015年度こころの科学集中レクチャー こころの謎~脳科学からの挑戦~」

▽日時:2016年2月29日(月)、3月1日(火)、2日(水)10:00〜18:00

▽主催:京都大学こころの未来研究センター 「こころ学創生:教育プロジェクト」

▽講師:北山忍(ミシガン大学心理学部教授 文化・認識プログラム所長、こころの未来研究センター特任教授/専門:文化心理学、文化神経科学)、杉浦元亮(東北大学加齢医学研究所・災害科学国際研究所 准教授/専門:脳機能イメージング)、渡邊克巳(早稲田大学理工学術院 教授/専門:認知科学、認知心理学)

▽企画・進行:内田由紀子(こころの未来研究センター准教授)

脳科学集中レクチャー2015「こころを創発する脳と身体」を開催しました

こころの未来 脳科学集中レクチャー2015「こころを創発する脳と身体」を、2015年12月24日・25の2日間、大平英樹先生(名古屋大学大学院環境学研究科 教授)を講師にお迎えし、阿部修士准教授の企画・進行により稲盛財団記念館大会議室で開催しました。認知神経科学、生理心理学を専門とし、人間の認知・感情過程や行動を解明するための研究を進めておられる大平先生から最新の研究成果と知見をご紹介いただきました。

2日間に渡る集中講義では、主に身体性を重視する立場から、脳と自律神経系・内分泌系・免疫系がどのように相互作用して、感情や意思決定に影響を与えるのかを、わかりやすく講義して頂きました。ご本人の研究を超えた様々な興味・関心にも話が及び、受講者にとっては刺激的な2日間になったようです。

○参加者の感想

・刺激的な内容で大変勉強になりました。今後の研究に大きなヒントが得られた気がします。

・脳の動きから現象学的に心へのアプローチをするということが新鮮で、とても面白かったです。とくに、「共感・受容」といった目に見えないもののみにとらわれていた自分にとって、目に見えるものから人の心を見ることも大切なのだと再確認させられ、もっと勉強しなくてはと思いました。

・大平先生のお話は、脳と身体の相関を軸にしながら、様々な切り口ネタを織り交ぜながら展開され、非常に興味深くおもしろかったです。幅広く深い先生の体験、人脈、ご自身の研究、科学史の洞察など、各トピックスを支えているからでしょうか。大変感銘をうけました。

・感情や意思決定について、行動や脳だけでなく、内受容感覚、自律神経(心拍変動)、あるいは内分泌・免疫系との関連から捉える、というところが新鮮でした。また、行動を説明するためのメカニズムに関する先生の仮説は非常に興味深く聞かせていただきました。

・具体的な知見だけでなく、学生へのメッセージもあり刺激的でした。

< 報告:阿部修士こころの未来研究センター(上廣こころ学研究部門)准教授 >

[DATA]

こころの未来 脳科学集中レクチャー2015「こころを創発する脳と身体」

▽日時:2015年12月24日(木)・25日(金)両日とも10:30 - 12:00、及び13:30 - 16:45

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室 アクセス

▽講師:大平英樹先生(名古屋大学大学院環境学研究科・教授)

▽参加費:無料

▽対象:研究者・学生

▽参加人数:101名

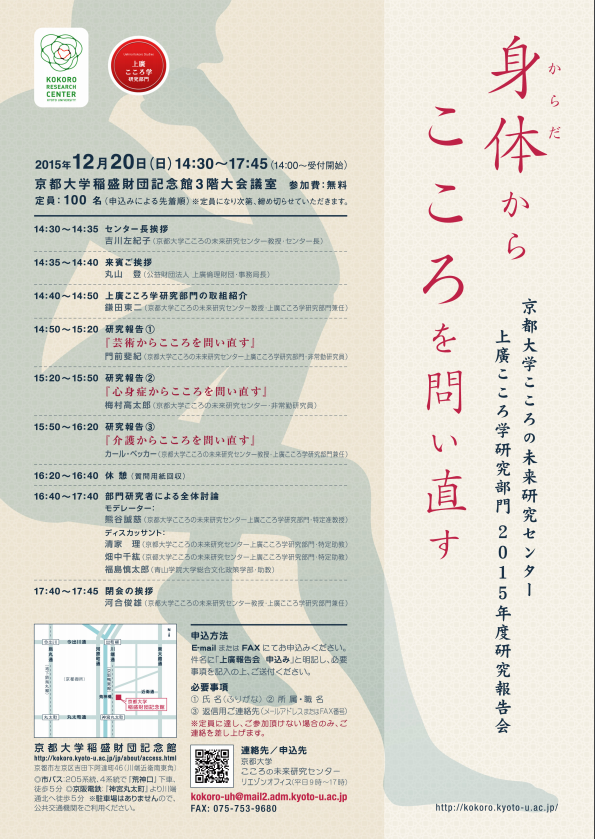

上廣こころ学研究部門 2015年度研究報告会「身体(からだ)からこころを問い直す」を開催しました

こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 2015年度研究報告会「身体(からだ)からこころを問い直す」を、2015年12月20日、稲盛財団記念館大会議室にて開催しました。

こころの未来研究センターでは2012年4月より、公益財団法人上廣倫理財団の支援のもと「上廣こころ学研究部門」を開設し、現代の日本社会が必要とする、倫理を含む広義の「こころ学」に関するユニークな学際的研究活動をおこなっています。今年度の研究報告会は「身体(からだ)からこころを問い直す」をテーマに、3名の研究者による口頭発表とディスカッションをおこないました。午前中に開催した「こころの未来研究センター研究報告会2015『からだ・こころ・きずな』」に引き続き、センターの取り組みに支援をいただいている関係者をはじめ、学内外の研究者、大学院生、学部生など97名にご参加いただきました。

冒頭、吉川左紀子センター長が挨拶に立ち、「上廣こころ学研究部門では上廣倫理財団のご支援とご理解のもと、『京都大学の知的伝統を受け継ぐと共に、こころと倫理をつなぎ未来に向かう研究を推進する』という主旨で研究に取り組んでいます」と説明しました。続いて、丸山登公益財団法人上廣倫理財団事務局長より来賓のご挨拶を頂き、財団設立に到るエピソードと財団の活動理念、京都大学と本報告会に寄せる期待についてお話を頂きました。その後、鎌田東二教授が本研究部門の取り組みを紹介しました。ひとつめの研究報告は、門前斐紀研究員が「芸術からこころを問い直す」と題し、芸術活動に備わる倫理的作用に焦点をあて、東日本大震災における芸能復興の事例などを用いて発表しました。続いて、梅村高太郎研究員が「心身症からこころを問い直す」と題し、平成26年度より取り組んでいる「身体疾患・症状に関する心理療法の研究」プロジェクトから発展させた実証研究の成果と知見を報告しました。三つめの報告では「介護からこころを問い直す」と題し、カール・ベッカー教授が長らく取り組んできた介護者・看護者が直面する心理的ストレスに関する研究と、介護者・看護者のストレス予防の為の診断法についての研究成果を紹介しました。

その後、部門研究者による全体討論がおこなわれ、熊谷誠慈准教授の司会進行のもと、清家理助教、畑中千紘助教、福島慎太郎青山学院大学総合文化政策学部助教らが発表者と共にディスカッションをおこないました。締めくくりとして、河合俊雄教授が「若手研究者は上廣こころ学研究部門という、非常に豊かでハードな環境のなか研究に取り組んでいる。今日、登壇した若い人たちの話から、アクションリサーチのなかで起こってくることを見つめることの大切さをあらためて認識した」と総括し、報告会は終了しました。

[DATA]

▽日時:2015年12月20日(日)14:30~17:45(14:00 受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

・14:30 - 14:35 センター長挨拶 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・教授/センター長)

・14:35 - 14:40 来賓ご挨拶 丸山登(公益財団法人 上廣倫理財団・事務局長)

・14:40 - 14:50 上廣こころ学研究部門の取組紹介 鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター・教授/上廣こころ学研究部門兼任)

・14:50 - 15:20 研究報告①「芸術からこころを問い直す」門前斐紀(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・非常勤研究員)

・15:20 - 15:50 研究報告②「心身症からこころを問い直す」梅村高太郎(京都大学こころの未来研究センター・非常勤研究員)

・15:50 - 16:20 研究報告③「介護からこころを問い直す」カール・ベッカー(京都大学こころの未来研究センター・教授/上廣こころ学研究部門兼任)

・16:20 - 16:40 休憩 (質問用紙回収)

・16:40 - 17:40 部門研究者による全体討論 モデレーター:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授)、ディスカッサント:清家理(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定助教)、畑中千紘(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定助教)、福島慎太郎(青山学院大学総合文化政策学部・助教)

・17:40 - 17:45 閉会の挨拶 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授/上廣こころ学研究部門兼任)

司会:阿部修士(京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授)

▽参加人数:97名

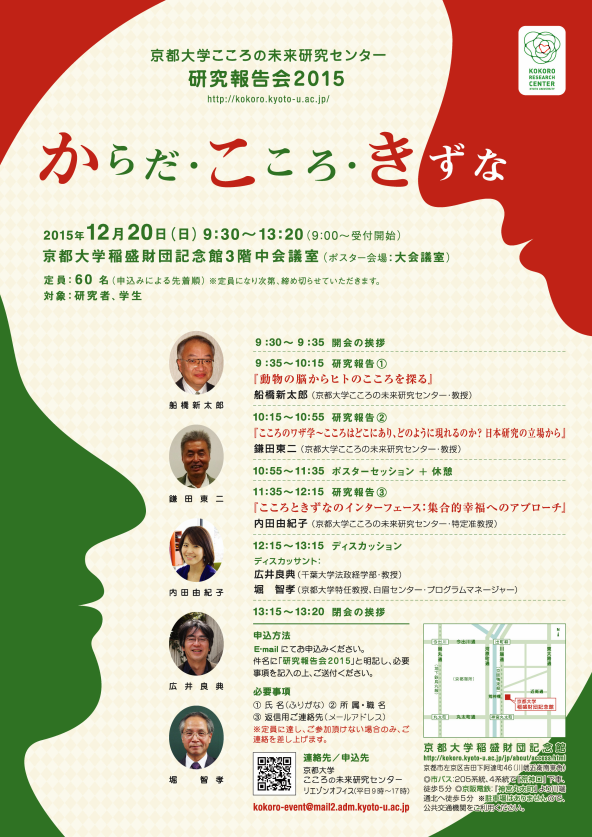

こころの未来研究センター研究報告会2015「からだ・こころ・きずな」を開催しました

こころの未来研究センター研究報告会2015「からだ・こころ・きずな」を、2015年12月20日、稲盛財団記念館中会議室(発表会場)および大会議室(ポスター会場)にて開催しました。

当日は、2015年に進められた35の連携研究プロジェクトの研究成果をポスター発表で報告すると共に、3つの研究報告をおこない、ディスカッサントを交えて議論を深めました。日頃、センターの取り組みに支援をいただいている関係者をはじめ、学内外の研究者、大学院生、学部生など多くの方々にお越しいただきました。はじめに吉川左紀子センター長が開会の挨拶として、平成27年度のセンターのおもな取り組みを振り返ると共に、「今日は、センターの研究者による研究報告をもとにディスカッサントの先生方をまじえて活発な議論の場にしたい」と話しました。

ひとつめの報告では、船橋新太郎教授が「動物の脳からヒトのこころを探る」というタイトルで、こころを探る研究として取り組んでいる、サルを用いた前頭連合野外側部の神経活動を調べた実験のあらましを紹介しました。続いて、鎌田東二教授が、「こころのワザ学~こころはどこにあり、どのように現れるのか?日本研究の立場から」というタイトルで、日本古来から現代まで受け継がれる日本人の「こころ」観について、『古事記』を中心とする文献・思想研究から東日本大震災の被災地へ繰り返し赴いたアクションリサーチまで幅広い取り組みを紹介し、研究成果を報告しました。そして、大会議室でのポスターセッションと休憩を挟んだのち、三つめの報告では内田由紀子准教授が、「こころときずなのインターフェース:集合的幸福へのアプローチ」というタイトルで、現在、取り組んでいる地域や企業を対象とした集団における幸福の実証研究を紹介し、集合的幸福を支える社会関係資本(社会的きずな)のあり方について考察しました。その後、ディスカッサントに堀智孝白眉センタープログラムマネージャーと広井良典千葉大学法政経学部教授をお迎えし、登壇者、聴講者を交えた活発な討論、質疑応答がおこなわれ、河合俊雄教授による閉会の挨拶で締めくくりました。

[DATA]

▽日時:2015年12月20日(日) 9:30~13:00(9:00~受付開始)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階 中会議室(ポスター会場:大会議室)

▽プログラム

・9:30-9:35 開会の挨拶 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・教授・センター長)

・9:35-10:15 研究報告① 「動物の脳からヒトのこころを探る」船橋新太郎(京都大学こころの未来研究センター・教授)

・10:15-10:55 研究報告② 「こころのワザ学~こころはどこにあり、どのように現れるのか? 日本研究の立場から」鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター・教授)

・10:55-11:35 ポスターセッション+休憩

・11:35-12:15 研究報告③「こころときずなのインターフェース:集合的幸福へのアプローチ」内田由紀子(京都大学こころの未来研究センター・特定准教授)

・12:15-13:15 ディスカッション

ディスカッサント:広井良典(千葉大学法政経学部・教授)、堀智孝(京都大学特任教授、白眉センター・プログラムマネージャー)

・13:15-13:20 閉会の挨拶 河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授)

司会進行:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター・特定准教授)

▽参加者数:61名

佐伯特任教授による「こころの思想塾」を開催しました

佐伯啓思特任教授による講座「こころの思想塾:現代の経済・経営を考える」が、2015年9月30日、10月14日、10月28日、11月11日、11月25日の全5回に渡り、稲盛財団記念館小会議室および中会議室でおこなわれました。

佐伯啓思特任教授による講座「こころの思想塾:現代の経済・経営を考える」が、2015年9月30日、10月14日、10月28日、11月11日、11月25日の全5回に渡り、稲盛財団記念館小会議室および中会議室でおこなわれました。

今日、日本経済をとりまく状況は急激に変化しつつあります。グローバルの市場競争がますます激しくなるなかで、日本は人口減少・高齢化の先端を走り、しかも、それなりの成熟経済を実現し、もはやただ成長を目指せばよい、という段階にはありません。また、物的な豊かさがそのまま日本人の幸福につながるものでもありません。経済についての新たな哲学や思想が必要とされているのです。この講座では、いわば文明論的な視点から、経済・経営についての思想を論じ、その将来像をさぐってみます。

(開催案内より)

全5回のうち初回、2回目と最終回は佐伯特任教授がメイン講師を務め、3回目は内田由紀子准教授、4回目は金井一頼大阪商業大学総合経営学部教授(大阪大学名誉教授)がゲスト講師として参加し、前半1時間のレクチャー、後半1時間のディスカッションで進められました。

会社員、教育関係者、研究職など様々な分野から受講者22名が集まりました。現代の日本経済やそれを取り巻く事象について現状分析と問題提起をおこない、日本の将来像について講師、参加者が共に考え活発に意見を交わし合う場となりました。

○参加者の感想

・日常的に感じている問題意識を、歴史的、経済学的論点から整理していただき、大変勉強になりました。

・5回とも中身の濃いセミナーだった。これから日本および日本企業はどういう方向へ進むべきか、考えさせられた。内田先生、金井先生の話も新鮮だった。

・根本に疑問を呈するお話を、非常に丁寧にお話頂き、自分の思考を進める良い刺激を頂戴しました。

・日常とは異なる視点で物事、経済の事象を考えられるようになった。

・少人数、相互発信形式で面白かったです。

(アンケートより抜粋)

[DATA]

「こころの思想塾:現代の経済・経営を考える」

▽講師・オーガナイザー 佐伯啓思(こころの未来研究センター特任教授)

▽ゲスト講師 10月28日:内田由紀子(こころの未来研究センター准教授)、11月11日:金井一頼(大阪商業大学総合経営学部教授・大阪大学名誉教授)

▽開催日時:2015年9月30日(水)、10月14日(水)、10月28日(水)、11月11日(水)、11月25日(水)いずれも17時30分〜19時30分(講演1時間、ディスカッション1時間)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽参加人数:22名

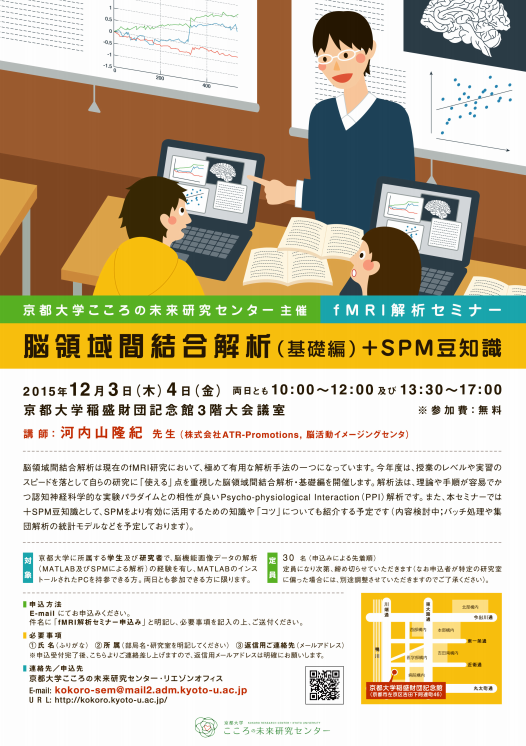

fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析基礎編+SPM豆知識」を開催しました

2015年12月3日・4日の2日間、fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析基礎編+SPM豆知識」を稲盛財団記念館大会議室にて開催しました。講師には、河内山隆紀先生(株式会社ATR-Promotions、脳活動イメージングセンタ)をお迎えしました。

本セミナーは、2日間に渡る講義と実習を通じてfMRIにおける領域間解析のスキル獲得を目的に、阿部修士准教授が企画・進行をおこなっており、今回で3度目となります。理論と知識を講義で学び、実践的な解析について河内山先生からのアドバイスを受けながら実習で経験できる講義として毎回好評のセミナーです。今回は主に初心者~中級者程度を対象とし、脳領域間のネットワークを解析するための手法や、画像解析のスタンダードなソフトであるSPMの豆知識について、講義と実習をおこなって頂きました。

○参加者の感想

・大変密度の高いセミナーで、基本的な事柄から、発展的な内容まで学ぶことができ、参加して本当によかった。

・PPIの全体像が理解できただけではなく、普段どうすればいいかわからなかった点を色々と知ることができた。作業効率がぐっとあがりそうです。

・実験上、必要になりそうなあらゆるケースが想定されていたので、非常に実用性の高い内容だった。

・河内山先生のレクチャーは、高度な理論から、かゆいところに手が届く豆知識まで、いつもながら感心しています。今後もリ ピータとして参加させていただきたいです。

・講義内容がとてもわかりやすくて、実習にもいつもより時間が あったため、うまくできてよかったと思います。今回の講義でSPM基礎におけるたくさんの豆知識を教えていただいて非常に役に立ちます。

・講義を通じて普段やっていることの意味が改めてわかったのがよかった。Atlas等、普段のSPMにはないものまで教えていただけてよかった。

[DATA]

fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析基礎編+SPM豆知識」

▽日時:2015年12月3日(木)・4日(金)両日とも10:00 - 12:00、及び13:30 - 17:00

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:河内山隆紀(株式会社ATR-Promotions, 脳活動イメージングセンタ)、企画・進行:阿部修士

▽参加者数:37名

主催:京都大学こころの未来研究センター

「支える人の学びの場 医療専門職のための こころ塾2015」を開催しました

「支える人の学びの場 医療専門職のための こころ塾2015」が、2015年11月8日、11月21日、11月29日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。3日間に渡っておこなわれた医療専門職のコースには、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士などの仕事に就く50名の方々が参加しました。

「支える人の学びの場 医療専門職のための こころ塾2015」が、2015年11月8日、11月21日、11月29日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。3日間に渡っておこなわれた医療専門職のコースには、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士などの仕事に就く50名の方々が参加しました。

各日とも全体の司会進行は吉川左紀子センター長が務め、午前中は認知科学、認知神経科学が専門の乾敏郎追手門学院大学心理学部教授(京都大学名誉教授)による講義がおこなわれました。第1日目、乾教授は「認知、感情と身体性:感情の役割とその神経機構」と題して講義し、続いて熊田孝恒情報学研究科教授が「実行系注意と自己統制のメカニズムとその発達・障害」という演題にて講義しました。また、埼玉県立小児医療センターの作業療法士、寺尾智樹先生が事例報告をおこないました。第2日目の11月21日は、乾教授の講義「言語・非言語コミュニケーションの神経機構」から始まり、続いて船曳康子人間・環境学研究科准教授が「『治す・つきあう』のバランスとその支援」という演題にて講義しました。事例報告では、京都大学医学部附属病院・作業療法士の草野佑介先生が、医療の場からの報告をおこないました。第3日目の11月29日は、乾教授による「共感脳と発達障害」という演題での講義、続いて、松見淳子関西学院大学文学部教授が「地域に根付く子どもの発達支援:実践と研究の一体化」と題して講義し、事例報告を愛知県身心障害者コロニー中央病院で作業療法士を務める小松則登先生がおこないました。

各日とも講義と実践報告の後には、参加者によるディスカッションがおこなわれ、その日の講師に質問したい項目をまとめて発表し、先生方による解説の時間が設けられました。各日とも活発な質疑応答が繰り広げられました。参加者アンケートでは、「現場における現象の要因を神経機構から紐解くことができて学びになった」、「様々な対象者を思い浮かべながら『治す・付き合う』のバランスについて考えることができた」などの感想が数多く寄せられました。

[DATA]

「支える人の学びの場 医療専門職のための こころ塾2015」

▽日時:2015年11月8日(日)/11月21日(土)/11月29日(日)各日10時~17時まで(受付開始9時30分~)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

9:30~ 受付開始

10:00~12:00 講義① 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

12:00~13:00 昼 食

13:00~14:30 講義② ゲスト講師

14:40~15:20 事例報告

15:30~16:00 グループディスカッション

16:00~17:00 講師とのQ&A

11月8日(日)

〇「認知、感情と身体性:感情の役割とその神経機構」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「実行系注意と自己統制のメカニズムとその発達・障害」熊田孝恒(京都大学情報学研究科・教授)

〇 事例報告 寺尾智樹(埼玉県立小児医療センター・作業療法士)

11月21日(土)

〇「言語・非言語コミュニケーションの神経機構」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「「治す・つきあう」のバランスとその支援」船曳康子(京都大学人間・環境学研究科・准教授)

〇 事例報告 草野佑介(京都大学医学部附属病院・作業療法士)

11月29日(日)

〇「共感脳と発達障害」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「地域に根付く子どもの発達支援:実践と研究の一体化」松見淳子(関西学院大学文学部・教授)

〇 事例報告 小松則登(愛知県身心障害者コロニー中央病院・作業療法士)

▽参加人数:50名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:京都大学医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2015」を開催しました

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2015」が、2015年10月17日、10月24日、11月7日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。先生向けのこころ塾は2年目を迎え、2015年は3日間の日程でおこなわれました。

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2015」が、2015年10月17日、10月24日、11月7日、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。先生向けのこころ塾は2年目を迎え、2015年は3日間の日程でおこなわれました。

現代の社会には、人を支えることを仕事としている人たちがたくさんいます。中でも、教育や医療の現場で働く人たちは、子どもやお年寄り、病気の人や身体の不自由な人たちが安心して暮らせる社会の、一番の担い手でもあります。そして、支える人たち自身も元気で健やかに毎日を過ごせることが、私たちのめざす日本社会の姿ではないかと考えます。京都大学こころの未来研究センターでは、こうした考えのもとで「支える人たちが元気になる学びの場」を作ることを発想し、2013年から「こころ塾」を開講しています。

(イベント案内より)

初日の10月17日、会場の稲盛財団記念館3階大会議室には、各地で教鞭を取る先生方45名が集まりました。各日とも全体の司会進行は吉川左紀子センター長が務め、午前中は認知科学、認知神経科学が専門の乾敏郎追手門学院大学心理学部教授(京都大学名誉教授)による講義がおこなわれました。第1日目、乾教授は「円滑なコミュニケーションを支える脳機構」という演題で、他者とのコミュニケーションに焦点を当て脳のメカニズムについて解説しました。次に、村井俊哉医学研究科教授が「『社会性』という観点から心の健康について考える」という演題で、現代社会における精神科の病の背景や現在取り組んでいる新たな精神医学からの視点で社会性、脳、心の病気、精神医学の接点について考察しました。実践報告では、小川詩乃人間・環境学研究科・日本学術振興会特別研究員と田村綾菜愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所リサーチレジデントが、発達障害の子どもたちに対する個別学習支援のとりくみについて、具体的な事例を紹介しました。

第2日目の10月24日は、乾教授の講義「認知機能の発達とその脳内機構」から始まり、続いて岩宮恵子島根大学教育学部教授が「子どもたちの心を縛るもの:『イツメン(いつものメンバー)』と『ぼっち』から考える」という演題にて昨今の臨床、研究事例から現代の子どもたちをめぐる心の問題について講義しました。実践報告では、加藤寿宏医学研究科准教授が、日々の実践研究からの知見を映像で具体的に紹介しました。

第3日目の11月7日は、乾教授による「体で学ぶ神経機構:潜在学習」という演題での講義、続いて、キミヤーズ塾・塾長の村上公也先生による「笑顔・考える・つながる授業づくり―目からウロコの教材・教具―」という演題での講義があり、数多くの教材と映像による事例紹介を具体的に示しながら講義をおこないました。実践報告は、奈良県総合リハビリテーションセンターの高畑脩平先生が、読字障害への作業療法支援について、読字や眼球運動の基本的なメカニズムを紹介しながら作業療法上の効果や判断方法についての知見を紹介しました。

各日とも講義と実践報告の後には、参加者が幾つかのテーブルに分かれてディスカッションをおこない、講師への質問項目をまとめて発表、その後、先生方による解説の時間が設けられ、各日とも活発な質疑応答が繰り広げられました。参加者アンケートでは、「脳の働きと他者のイメージについて知る機会になった。(講師の)著書を入 手し、復習したい」、「作業療法で改善される事例を聞くことによって、より理解が深まった」、「遠かったが、3回参加できて沢山参考になることがあった。さまざまな立場の方と会ってお話を聞くことができた」など、具体的な感想が数多く寄せられました。

[DATA]

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2015」

▽日時:第1日/2015年10月17日(土)、第2日/2015年10月24日(土)、第2日/2015年11月7日(土) 各日10:00~17:00(受付開始 9:30~)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:

10月17日(土)

〇「円滑なコミュニケーションを支える脳機構」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「「社会性」という観点から心の健康について考える」村井俊哉(京都大学医学研究科・教授)

〇実践報告 小川詩乃(京都大学人間・環境学研究科・日本学術振興会特別研究員PD)・田村綾菜(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所・リサーチレジデント)

10月24日(土)

〇「認知機能の発達とその脳内機構」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「子どもたちの心を縛るもの:「イツメン(いつものメンバー)」と「ぼっち」から考える」岩宮恵子(島根大学教育学部・教授・臨床心理士)

〇実践報告 加藤寿宏(京都大学医学研究科・准教授・作業療法士)

11月7日(土)

〇「体で学ぶ神経機構:潜在学習」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

〇「笑顔・考える・つながる授業づくり―目からウロコの教材・教具―」村上公也(キミヤーズ塾・塾長)

〇実践報告 高畑脩平(奈良県総合リハビリテーションセンター・作業療法士)

▽プログラム:

10:00~12:00 講義① 乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

12:00~13:00 昼食

13:00~14:30 講義② ゲスト講師

14:40~15:20 実践報告

15:30~16:00 グループディスカッション

16:00~17:00 講師とのQ&A

▽参加者数:第1日/45名、第2日/38名、第3日/38名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:京都大学医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

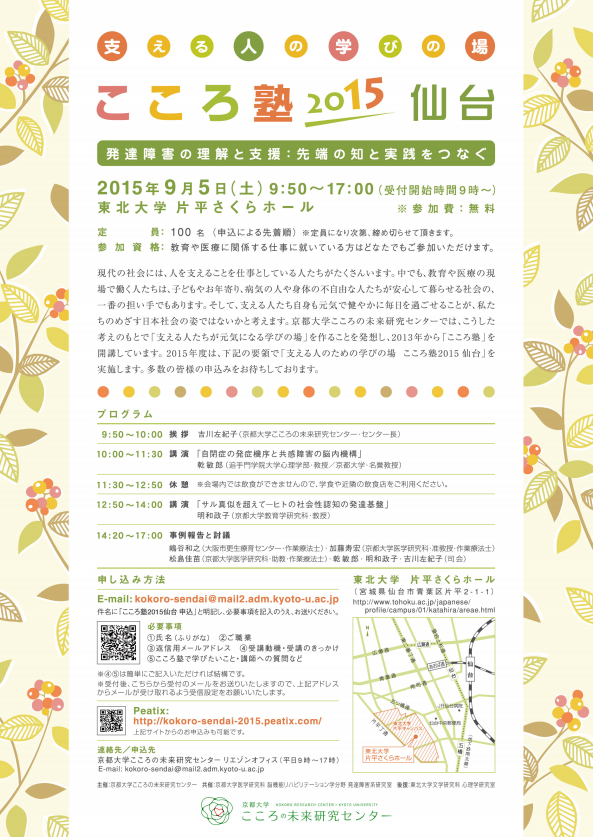

「支える人の学びの場 こころ塾2015 仙台」を開催しました

2015年9月5日、「支える人の学びの場 こころ塾2015 仙台」が宮城県仙台市の東北大学片平さくらホールで開催されました。二度目の開催となった仙台でのこころ塾は、今回も宮城県を中心に東北や関東方面、北海道などから62名の方々にお越しいただきました。作業療法士、臨床心理士、言語聴覚士の職に就かれている方をはじめ、学校関係者の方、医療に携わりたいという学生さんも参加されました。

午前中は乾敏郎先生(追手門学院大学心理学部教授、京都大学名誉教授)が、「自閉症の発症機序と共感障害の脳内機構」というテーマで講演しました。午後は明和政子先生(教育学研究科教授)が、「サル真似を超えて―ヒトの社会性認知の発達基盤」というテーマで講演したのち、松島佳苗先生(医学研究科准教授)、嶋谷和之先生(大阪市更生療育センター)が事例報告をおこない、加藤寿宏先生(医学研究科准教授)を含めた登壇者全員にてディスカッションをおこないました。全体の司会進行は、吉川左紀子センター長が務めました。

参加者のアンケートでは、「最先端の研究成果について学ぶ機会が得られた」「昨年に引続き今年も受講した。今、現場で実践していることが、どう(子どもに)影響しているのか、(子どもが)何をどう捕らえているのかを知ることができた」「事例報告と脳のシステムとの関係を取り上げた討議がとても勉強になった」「講義を通して、自身の知識の振り返りや研鑽ができた」(※感想の一部を抜粋)など、手応えのあるコメントを頂きました。

10月17日からは京都にて「先生のためのこころ塾2015」を、11月8日からは「医療専門職のためのこころ塾2014」を開催します。興味のある方は募集要項をご覧ください。

「先生のためのこころ塾2015」募集要項ページ

「医療専門職のためのこころ塾2015」募集要項ページ

[DATA]

▽ 日時:2015年9月5日(土)9時50分~17時 (受付開始時間 9時~)

▽ 会場:東北大学 片平さくらホール(宮城県仙台市青葉区片平2-1-1)

▽ プログラム:

9:50-10:00 挨拶 吉川左紀子 (京都大学こころの未来研究センター・センター長)

10:00-11:30 講演 「自閉症の発症機序と共感障害の脳内機構」

乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

11:30-12:50 休憩 ※会場内では飲食ができませんので、近隣の飲食店をご利用ください。

12:50-14:00 講演 「サル真似を超えて―ヒトの社会性認知の発達基盤」

明和政子(京都大学教育学研究科・教授)

14:20-17:00 事例報告と討議

松島佳苗(京都大学医学研究科・助教・作業療法士)

嶋谷和之(大阪市更生療育センター・作業療法士)

加藤寿宏(京都大学医学研究科・准教授・作業療法士)

乾敏郎、明和政子

吉川左紀子(司会)

▽参加資格:教育や医療に関係する仕事に就いている方

▽参加費:無料

▽参加者数:62名

主催:京都大学こころの未来研究センター

共催:京都大学大学院医学研究科 脳機能リハビリテーション学分野 発達障害系研究室

後援:東北大学文学研究科 心理学研究室

fMRI体験セミナー2015 を開催しました

2015年9月1日、2日の両日、「fMRI体験セミナー2015」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

2015年9月1日、2日の両日、「fMRI体験セミナー2015」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

本セミナーは、おもに学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を、センターのMRI実験室を用いて実際に体験・学習してもらうために実施しています。3度目を迎えた2015年は、阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)、上田祥行助教、柳澤邦昭助教、浅野孝平研究員が企画運営、レクチャーおよび実験指導を担当。今年も教育学研究科、文学研究科、人間環境学研究科、総合生存学館、高等教育研究開発推進センターなどから両日合わせて12名が参加しました。

はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要について説明を受け、参加者全員がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。MRI装置の中では、右手の運動と左手の運動をおこなう課題を体験。実験後は、その場で担当者と共にデータの解析へ。運動課題によって脳のどの領域に活動が生じているかを実際に見て分析に挑戦し、質疑応答とディスカッションで知識を深めました。

<参加者の感想> ※アンケートより一部抜粋

・実験でMRIに入ったのは初めてだったので、今後の実験デザインを考える上でも参考になりました。また。先生方から様々なお話を伺え、その場で解析もしていただけたので、イメージもわきました。

・装置の中に実際に入ることができ、被験者の気持ちが少し分かってよかったです(実際に実験を組む時の参考になります)。

・内容が充実していました。体験、講義、ディスカッションのバランスが良かったです。

・初めて自分の脳を見て、とても感動しました。(略)ますます脳への関心が高まり、脳科学の分野の先生方のお話もきくことができたので、素晴らしい機会になりました。

・異分野の研究について勉強できました。

[DATA]

「fMRI体験セミナー2015」

▽日時:2015年9月1日(火)、2日(水)13:00~17:00

▽場所:南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽参加費:無料

▽対象:京都大学に所属する大学院生。今後、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging; fMRI)による研究を行おうと考えている方。

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター・特定准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター・特定助教)、柳澤邦昭(こころの未来研究センター・特定助教)、浅野孝平(こころの未来研究センター・特定研究員)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:1日・6人、2日・6人

<報告:阿部修士准教授(上廣こころ学研究部門)>

滋賀県立水口東高校の生徒さんがセンターを訪問しました

2015年8月4日、滋賀県立水口東高等学校1年生と2年生の生徒さん19名と、同校の先生10名がセンターを訪問し、吉川左紀子センター長のレクチャーとワークショップに参加しました。ワークショップでは上田祥行助教、藏口佳奈研究員、嶺本和沙教務補佐員もアドヴァイザーを務めました。

SGH(スーパーグローバルハイスクール)アソシエイト校に認定され、グローバル人材の育成をめざして幅広い活動をおこなっている同校は、8月に予定しているオーストラリアへの派遣研修を前に、地元・滋賀にいきづく近江商人の知恵「三方よし(売り手よし・買い手よし・世間よし)」を現代を生き抜く思想へと発展させ、21世紀における「豊かさ」について考えるため、海外との比較研究を実施する手法について学び考える目的でセンターを訪問しました。

吉川センター長は、「豊かさと幸せについて考える 国際比較の調査の前に」というタイトルでレクチャーをおこない、経済的な指標で測られる幸せや豊かさと、こころで感じる幸せや豊かさの違いについて、心理学の研究例を挙げながらお話ししました。続いておこなったワークショップでは、生徒さんたちがみずから豊かさや幸福について意見を書き出したものを参考に質問紙作成に挑戦し、グループごとに発表をおこないました。

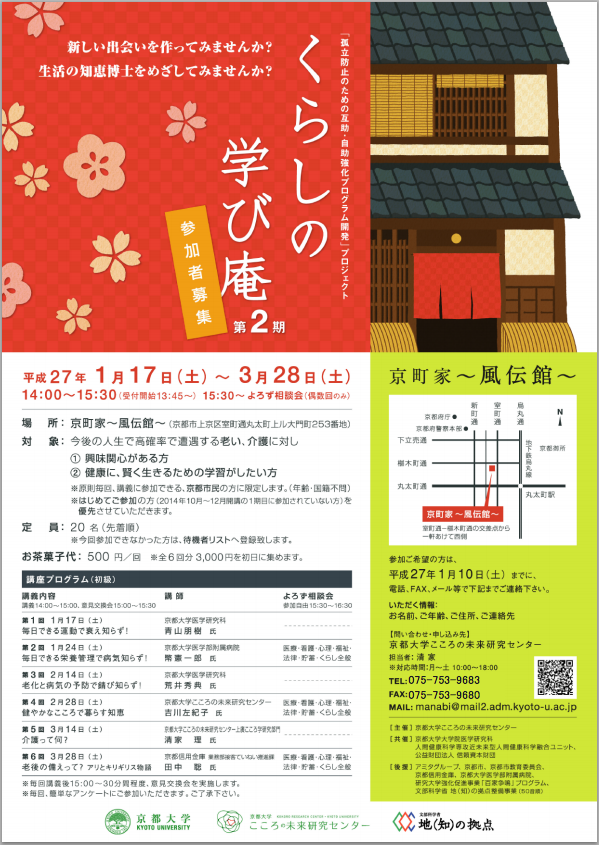

「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発研究 くらしの学び庵」(初級3期目)第4回〜第6回レポート

2014年度から始まった連続セミナー『くらしの学び庵』の第3期が上京区の町家「風伝館」で開催され、7月で全ての講義が終了しました。2015年6月から7月にかけて開催された第4回〜第6回のレポートをお届けします。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第4回 「健やかなこころで暮らす知恵」 2015年6月24日

講師:京都大学こころの未来研究センター 吉川左紀子センター長

夏の訪れを感じさせる汗ばむ陽気のなか、第4回目が開港されました。今回は、こころの未来研究センターの吉川センター長が、「こころ」や「幸せ」をテーマにお話しました。幸福度が高いことで知られているブータンの施策について、現地の子供たちや青少年の笑顔の写真とともに具体的な事例を紹介。日本の人々の幸福感や生き心地の良さについて、多くの書籍の紹介も交えつつレクチャーしました。参加者の方々が、ご自分の生き方を振り返りながら、「今日からよかったことを書き出していこう」「まだまだこれから」と決意を新たにされている姿が印象的でした。講義後、茶話会とともに専門家によるよろず相談会が開かれ、活気あふれる雰囲気のまま終了しました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第5回「老後の備えって?-アリとキリギリス物語―」 2015年7月11日

講師:京都信用金庫 業務部業務課 高岸達哉 先生

長引く梅雨の中休みで久々に晴れ間が広まった昼下がり、第5講目が開講されました。今回は普段あまり聞く機会がない、しかし生きていく上では大事な「お金」のお話を、京都信用金庫業務部の高岸先生に講義いただきました。専門用語が多く難しく感じる経済に関する知識について、イソップ童話やハンバーガーの価格など身近なものに分かりやすく置き換え、様々なトピックについてお話いただきました。終了後の茶話会では、前回の学び庵で講師を務められた京都信用金庫の田中先生も参加者の輪に加わり、2人体制で参加者の様々な相談に回答いただきました。最近の株の情勢やATMの活用方法など多種多様な話題で盛況のなか閉会となりました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第6回+修了式「介護って何?」 2015年7月22日

講師:京都大学こころの未来研究センター 清家理助教

あいにくの大雨のなか、最終回となる第6回は、こころの未来研究センターの清家助教による介護・福祉をテーマに講義がおこなわれました。介護未経験の方から、現在、介護に従事されている方、すでに介護を終えられた方まで、参加者の介護に関する状況が異なるため、事前に参加者に疑問や意見を伺ったうえで、それらを反映した話題が提供されました。介護保険制度の内容、変更点や多種多様な施設の特徴や選択ポイントに至るまで、実際に起こりうる状況について豊富な資料と共に、参加者と共に考える時間となりました。

講義後には「くらしの学び庵第3期」修了式があり、23名の方が修了されました。参加者の方々には、吉川センター長より修了証が授与されました。その後のよろず相談会では、法律専門家の小山先生も加わり、活発な質疑応答や交流が生まれていました。最後に記念写真を撮影し、本講座で共に学んだ方々同士、名残を惜しみつつ終了しました。

<報告:鈴木大河(こころの未来研究センター研究支援推進員)>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[開催ポスター]

「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発研究 くらしの学び庵」(初級3期目)第1回〜第3回レポート

2014年度から始まった連続セミナー『くらしの学び庵』の第3期が上京区の町家「風伝館」でおこなわれています。2015年5月から6月にかけて開催された第1回〜3回のレポートをお届けします。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第1回 「毎日できる運動で衰え知らず!」 2015年5月16日

講師:京都大学大学院医学研究科 青山朋樹 先生

穏やかな初夏の陽気のなか、くらしの学び庵初級コース3期目がスタートし、はじめに開会式を執りおこないました。プロジェクトリーダーの清家理助教よりコースガイダンス、吉川左紀子センター長と熊野和子様(風伝館を管理されている信頼資本財団ご所属)より、学びあい、出会った方々との交流の大切さについてのお話がなされました。

第1回目は京都大学医学研究科の青山朋樹先生にご講義いただきました。関節や筋肉の仕組みの説明から始まり、日々の運動の際に注目する点まで、実際の動きも交えながらお話いただきました。日頃から運動をされている参加者が多く、自分の運動方法や痛みとの付き合い方などでアドバイスを受け、実生活に役立てようと多くの質問が寄せられました。終了後は先生も交じって、菓子とほうじ茶でご歓談いただき、盛況のなか終了しました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第2回「毎日できる栄養管理で病気知らず!」 2015年5月27日

講師:京都大学医学部附属病院 幣憲一郎 先生

少し汗ばむ陽気の中、第2回目は京都大学病院の幣憲一郎先生より栄養についてご講義いただきました。昨今、TVや新聞・雑誌などで、さまざまな健康食品情報があるためか、マスコミが発信する情報に関する質問などが多く寄せられました。幣先生からは、よく噛むこと、食べる順番など、日々のちょっとした工夫や心がけについてお話があり、具体的な質問と活発な質疑応答が続きました。締めくくりとして、「小さなことを今日からぜひ続けてください。」とアドバイスをいただきました。よろず相談会では、法律の小山先生、福祉の清家先生も加わり、栄養以外の悩みや相談事にも対応していただきました。参加者間での交流も見られ、和気藹々とした雰囲気のなか終了しました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第3期 第3回「老化と病気の予防で錆び知らず!」 2015年6月10日

講師:国立長寿医療研究センター 副院長 荒井秀典 先生

風伝館の紫陽花も色づき始めた梅雨の中休み、第3回目が開講されました。今回は国立長寿医療研究センターの荒井先生にご講義いただきました。老化や病気に至るまでの身体の状態や、それを予防するためには何が大切かについて、第1回、第2回の講義内容と関連付けながらお話くださいました。また、関心が高まっている認知症や終末期の医療についても最新の研究データを元にお話しくださりました。参加者の方からもご家族やご友人の実際の体験に基づくお話があがり、各自が実感を持って考えながら講義に集中されている様子が印象的でした。終了後の茶話会ではくらしの学び庵をお手伝いしている学生も参加させていただきました。今日の講義内容をもとに、前回から続けている地域活動や健康活動などをお互い紹介しあいなど、世代間の交流も見られました。

<報告:鈴木大河(こころの未来研究センター研究推進員)>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[開催ポスター]

「支える人の学びの場 こころ塾2015 仙台 〜発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ〜」(9/5)の申込受付がはじまりました

こころの未来研究センターでは、2015年9月5日、宮城県仙台市の東北大学片平さくらホールを会場に、「こころ塾2015仙台」を開催します。

今年のこころ塾2015仙台は「発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ」というテーマで、教育や医療に関係する仕事に就いている方を対象に以下のプログラムで開催します。普段なかなか京都大学に足を運びにくい地域の方々にも、ぜひご参加いただければと思います。

↓イベント詳細と申込はこちら

支える人の学びの場 こころ塾2015 仙台「発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ」

<こころ塾2015 仙台>

「発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ」

「発達障害の理解と支援:先端の知と実践をつなぐ」

- 9:50-10:00 挨拶 吉川左紀子 (京都大学こころの未来研究センター・センター長)

- 10:00-11:30 講演「自閉症の発症機序と共感障害の脳内機構」乾敏郎(追手門学院大学心理学部・教授/京都大学・名誉教授)

- 11:30-12:50 休憩

- 12:50-14:00 講演「サル真似を超えて―ヒトの社会性認知の発達基盤」明和政子(京都大学教育学研究科・教授)

- 14:20-17:00 事例報告と討議

嶋谷和之(大阪市更生療育センター・作業療法士)

加藤寿宏(京都大学医学研究科・准教授・作業療法士)

松島佳苗(京都大学医学研究科・助教・作業療法士)

乾敏郎、明和政子

吉川左紀子(司会)

会場:東北大学片平さくらホール(宮城県仙台市)

会場:東北大学片平さくらホール(宮城県仙台市)

▽参考ページ:2014年のレポート

「支える人の学びの場 こころ塾2014 仙台」を開催しました

「医療専門職のためのこころ塾2015」(11/8・11/21・11/29開催)の講師・講義タイトルが決まりました

こころの未来研究センターでは、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士の方々を対象とした「医療専門職のためのこころ塾」を2013年より開催しています。2015年度は、11月8日・11月21日・11月29日の日程で、下記の講師、講義タイトルにて実施します。今年も講義と事例報告のほか、グループディスカッションや講師とのQ&Aの時間を設け、活発な学びの機会を提供します。

また、9月5日には「こころ塾2015仙台」(会場:東北大学)を、10/17日・10月24日・11月7日には学校教育に従事する方を対象とした「先生のためのこころ塾2015」(会場:京都大学稲盛財団記念館)を開催します。いずれも参加受付を6月上旬に開始する予定です。センターのウェブサイト「イベント欄」やフェイスブック(Facebook)ページ等でご案内しますので、しばらくお待ちください。

<医療専門職のためのこころ塾2015>日程・講師・講義タイトル

11月8日(日)

11月8日(日)

講義1 乾敏郎(追手門学院大学心理学部教授/京都大学名誉教授)

「認知、感情と身体性:感情の役割とその神経機構」

講義2 熊田孝恒(京都大学情報学研究科教授)

「実行系注意と自己統制のメカニズムとその発達・障害」

事例報告 寺尾智樹(埼玉県立小児医療センター 作業療法士)

11月21日(土)

講義1 乾敏郎(追手門学院大学心理学部教授/京都大学名誉教授)

「言語・非言語コミュニケーションの神経機構」

講義2 船曳康子(京都大学人間・環境学研究科准教授)

「「治す・つきあう」のバランスとその支援」

事例報告 草野佑介(京都大学医学部附属病院 作業療法士)

11月29日(日)

講義1 乾敏郎(追手門学院大学心理学部教授/京都大学名誉教授)

「共感脳と発達障害」

講義2 松見淳子(関西学院大学文学部・教授)

「地域に根付く子どもの発達支援:実践と研究の一体化」

事例報告 小松則登(愛知県身心障害者コロニー中央病院 作業療法士)

※会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室(京都市左京区吉田下阿達町46)

▽参考ページ:2014年のレポート

「支える人の学びの場 医療専門職のためのこころ塾2014」(11/9、11/16、11/22、11/23)を開催しました

「先生のためのこころ塾2015」(10/17・10/24・11/7開催)の講師・講義タイトルが決まりました

こころの未来研究センターでは、2014年より学校教育に携わる先生方を対象とした「先生のためのこころ塾」を開催しています。2015年は、下記の講師、講義タイトルにて3日間の日程で開催します。また、同じこころ塾のシリーズとして2013年からおこなっている作業療法士、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士の方々を対象とした「医療専門職のためのこころ塾2015」も開催します(2015年の日程はこちら)。

こころ塾2015の詳しいご案内と参加受付は、6月上旬に開始する予定です。センターのウェブサイト「イベント欄」やフェイスブック(Facebook)ページ等でご案内しますので、しばらくお待ちください。

<先生のためのこころ塾2015> 日程・講師・講義タイトル

<先生のためのこころ塾2015> 日程・講師・講義タイトル

10月17日(土)

講義1 乾 敏郎(追手門学院大学心理学部教授・京都大学名誉教授)

「円滑なコミュニケーションを支える脳機構」

講義2 村井俊哉(京都大学医学研究科教授)

「「社会性」という観点から心の健康について考える」

実践報告 小川詩乃(人間・環境学研究科 日本学術振興会特別研究員PD)

・田村綾菜(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 リサーチレジデント)

10月24日(土)、

講義1 乾 敏郎(追手門学院大学心理学部教授・京都大学名誉教授)

「認知機能の発達とその脳内機構」

講義2 岩宮恵子(島根大学教育学部教授・臨床心理士)

「子どもたちの心を縛るもの:「イツメン(いつものメンバー)」と 「ぼっち」から考える」

実践報告 加藤寿宏(京都大学医学研究科准教授・作業療法士)

11月7日(土)

講義1 乾 敏郎(追手門学院大学心理学部教授・京都大学名誉教授)

「体で学ぶ神経機構:潜在学習」

講義2 村上公也(キミヤーズ塾 塾長)

「笑顔・考える・つながる授業づくり-目からウロコの教材・教具-」

実践報告 高畑脩平(奈良県総合リハビリテーションセンター 作業療法士)

※会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室(京都市左京区吉田下阿達町46)

▽参考ページ:2014年のレポート

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2014」(Aコース第1日)を開催しました

「支える人の学びの場 先生のためのこころ塾2014」(Aコース第2日)を開催しました

「くらしの学び庵」(初級2期目)第6回レポート

2014年10月より上京区の風伝館にて開催されている一般向けの連続セミナー『くらしの学び庵』の2期目が終了しました。本セミナーは、「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクトの大きな柱となる取り組みです。本セミナーの企画・運営・司会進行に携わる清家理助教による初級第2期の第6回のレポートをお届けします。 初級2期第1回〜5回のレポートはこちら

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第6回 「老後の備えって?―アリとキリギリス物語-」+修了式 2015年3月28日

講師:京都信用金庫業務部接客ていねい推進課 田中聡先生

この日は、京都信用金庫業務部接客ていねい推進課の田中聡先生に「老後の備えって?―アリとキリギリス物語-」というタイトルでお話いただきました。具体的な例を示していただきながら、資産運用、相続についてのシミュレーションを参加者の皆さんに実践していただきました。なかなか普段、気軽に話に上がってこないテーマということもあり、田中先生のお話から「今後の生活にも使えるし、友達や親せきにも教えてあげたい」という声もありました。

終了後には第2期修了式を実施し、吉川左紀子センター長より修了書が手渡されました。「卒業証書以来です」「人生何歳になっても学ぶことは楽しい」といった感想が寄せられ、2期目が終了しました。

<報告:清家理助教(上廣こころ学研究部門)>

[開催ポスター]

『くらしの学び庵 初級コース3期目』は2015年5月16日(土)より開始します。詳しい日程・概要はこちら

「くらしの学び庵」(初級2期目)第1回〜第5回レポート

2014年10月より、上京区の風伝館にて一般向けの連続セミナー『くらしの学び庵』が開催されています。「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクトの大きな柱となるイベントで、昨年末には初級第1期が終了。2015年1月より第2期がスタートしています。本セミナーの企画・運営・司会進行に携わる清家理助教による初級第2期の第1回〜5回のレポートをお届けします。 初級1期のレポートはこちら

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第1回 「毎日できる運動で衰え知らず!」 2015年1月17日

講師:京都大学大学院医学研究科 青山朋樹 先生

くらしの学び庵初級コース2期目は、新年松の内明けてすぐ30名でスタートしました。はじめに開会式とオリエンテーションがおこなわれ、吉川左紀子センター長は挨拶のなかで、「これから学びをすすめていく30名の方々が共に学んでいくすばらしさ」についてお話しました。第2期1回目の講義は、京都大学大学院医学研究科の青山朋樹先生でした。実際、膝痛や腰痛、人工関節を入れたことによる運動への恐怖感を持ちながら生活されている方も多く、講義中の参加者の方々は真剣そのもの。少しでも実生活に応用させたいと質問も多数寄せられました。講義後、ちゃぶ台には京菓子とほうじ茶が並び、自己紹介を兼ねた情報交換や講師をまじえた交流がおこなわれました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第2回「毎日できる栄養管理で衰え知らず!」 2015年1月24日

講師:京都大学医学部附属病院 幣憲一郎 先生

第2回目は、京都大学医学部附属病院の幣憲一郎先生による講義「毎日できる栄養管理で衰え知らず!」でした。「太りたくないけど、食べたいものを食べたい」「テレビで、『これが長生きにいい!』って言われたら、すぐ飛びついてしまうけど、実際、何がいいのか分からない」など、講義前から様々な悩みが疑問が参加者から出ていました。その一つ一つに丁寧に答えていく形で、Q&A方式で講義は進行しました。「よく噛むこと、まめに運動すること、しっかり寝ること、今日からできる小さなことを実践していきましょう」いうと幣先生からのメッセージに、決意を新たにする参加者の方も多く見られました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第3回「老化と病気の予防で錆び知らず!」 2015年2月14日

講師:国立長寿医療研究センター 荒井秀典 先生

第3回目の講義は、国立長寿医療研究センターの荒井秀典先生でした。第1回目、第2回目の講義のまとめ、そして、予防から終末期に至るまで、身体の何を気をつければいいのか、最新の知見をもとに分かりやすいお話をいただきました。講義では、何が実証されているもので正しい知識なのか、「情報に惑わされない知識」の提供がなされ、一語一句聞き漏らすまいと必死にメモをとる参加者の方の姿が印象的でした。また、くらしの学び庵では、京都大学の総合人間科学部3・4回生専門科目「研究調査法演習」の一環で、参加者の方への聞き取り調査の実習をおこなっています。この日も学生と参加者が調査を通じて交流しました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第4回 「健やかなこころで暮らす知恵」 2015年2月28日

講師:京都大学こころの未来研究センター 吉川左紀子教授・センター長

第4回目、吉川左紀子センター長による講義「健やかなこころで暮らす知恵」がおこなわれました。心理学研究からの知見に基づいたアドバイスと共に、国民総幸福(GNH)を国の理念に掲げているブータンの人々の暮らしなどが紹介されました。また、即実践できることとして、「毎日ひとつ、よかったことを書いてみましょう」というアドバイスがあり、参加者の間では「今夜からやってみよう」といった声が聞かれました。この日の会場には、参加者のお子さんの姿が見られ、学生のお手伝いをする様子に参加者の方々の笑顔がこぼれ、和やかな空気が流れていました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第2期 第5回 「介護って何?」 2015年3月14日

講師:京都大学こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 清家理 助教

第5回目は「介護って何?」というテーマで講義をおこないました。実際に介護に直面されている方のための具体的な事例を出し、利用できる制度やサービスのこと、相談に行くとよい機関などをグループ学習も入れながら、4択クイズ形式で進行しました。身近な人に対して「何かしてあげたいが、何ができるんだろう」と真剣に悩む参加者に対し、皆で一緒に考える、といったシーンも見られました。この日は、学生も4択クイズに参加し、普段の講義以上に苦戦していました。参加者の方から、教えていただくことで、新たな学びを得たようです。

<報告:清家理助教(上廣こころ学研究部門)>

[開催ポスター]

「くらしの学び庵」(初級1期目)第5回・第6回+修了式レポート

2014年10月より、上京区の風伝館にて一般向けの連続セミナー『くらしの学び庵』が開催されています。「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクトの大きな柱となるイベントで、2014年12月3日には第5回が、17日には初級1期目を締めくくる第6回が開催されました。本セミナーの企画・運営・司会進行に携わる清家理助教によるレポートをお届けします。 第1回・第2回レポート 第3回・第4回レポート

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第1期:第5回 「介護って何?」2014年12月3日

講師:こころの未来研究センター 上廣こころ学研究部門 清家理

第5回は「介護って何?」をテーマに、ディスカッション型講義を実施しました。今後の備えとして、いざという時に、どこに相談に行って、どうすればいいのか、Q&A方式で講師と参加者の方々が語り合いながら和気藹々と学ぶ時間となりました。この日は国立長寿医療研究センター地域医療連携室副看護師長・銘苅尚子氏と退院調整看護師・住江浩美氏にゲストとしてお越しいただき、よろず相談会の看護領域で参加者からの質問にお答えいただきました。もし寝たきりで胃ろうになってしまった場合、一度入れると外せないのか、どうして病院の入院期間は決められているのか等、今話題の問題をたずねる参加者の方々が多く見受けられました。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

第6回「老後の備えって アリとキリギリス問題」+修了式 2014年12月17日

講師:京都信用金庫業務部接客ていねい推進課 田中聡先生

この日は「老後の備え」をテーマに、京都信用金庫業務部接客ていねい推進課の田中聡先生に講義をいただきました。講義後には、「うちの場合は~」と、個々の事例に基づいた質問が数多く寄せられていました。よろず相談会では、「栄養の講義後、こんな感じで頑張っていますが、大丈夫でしょうか?」「こころの持ち方に関するお話を聞いて、実践しています」などの報告が聞かれるようになり、互いの相談を聞いて意見を出し合う場面が見られました。終了後には第1期修了式を実施し、吉川左紀子センター長より修了書が手渡されました。

今回、京都大学総合人間学部の学生が運営に参加し、高齢者に興味関心がある学生のアドバンスト的な学習の一環で、参加者の方への生活実態に関する聞き取り調査や、受付、お茶出し、会場の準備・片付け等をおこないました。開催中は、学生と参加者の皆さんによる世代間交流の様子がうかがえました。

<報告:清家理助教(上廣こころ学研究部門)>

[開催ポスター]

fMRI解析セミナー「resting-state fMRI」を開催しました

2015年2月26日・27日の2日間、fMRI解析セミナー「resting-state fMRI」を稲盛財団記念館大会議室にて開催しました。講師には、河内山隆紀先生(株式会社ATR-Promotions、脳活動イメージングセンタ)をお迎えしました。

本セミナーは、2日間に渡る講義と実習を通じてfMRIにおける領域間解析のスキル獲得を目的としています。今回は、安静時の脳のはたらきを調べる「resting-state fMRI」という手法についてのセミナーでした。講義では解析手法として、Seedとの相関に基づく分析法、周波数に基づく分析法、独立成分分析法(ICA)などが対象となり、豊富な資料と共に幅広い内容が網羅されました。実習では参加者それぞれが持参したPCを用いて、自ら手を動かしながら実際のデータを解析しました。前回に続いて今回も体系的な理論、知識を講義で学んだのち、実践的な解析を実習で経験できた参加者からは好評の声があがっていました。

○参加者の感想

・分かりやすく実践的なテキスト内容で大変勉強になりました。

・内容が盛り沢山で非常に勉強になりました。Tipsや各処理の中身についての説明を豊富にして下さったので、単なる技術の習得にとどまらず解析内容も深めることができました。

・普段手を出せないSPMの手法やSPM以外のソフトウェアについて日本語で集中的に学べる大変貴重な機会だと思います。

・いつものようにすばらしいご講義、ありがとうございます。テキストが充実していて助かります。

・今まで知らなかった便利なツールを学ぶことができ、明日からの解析に役立ちそうです。テキストがすごく親切で自習できるのがうれしいです。

・今までインターネット上の情報を集め、独学で解析方法を学んでいたので、今回のセミナーを通して、これまで抱いていた疑問、つまづいていた点が解決され、非常に役に立ちました。今回学んだ知識をもとに、自己流で行った解析を再度見直したいと思います。

・勉強になりました。レクチャー&実践のスタイル、よいと思います。

[DATA]

fMRI解析セミナー「脳領域間結合解析」

▽日時 2015年2月26日(木)・27日(金)

両日とも10:00 - 12:00、及び13:30 - 17:00

▽場所:稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:河内山隆紀(株式会社ATR-Promotions, 脳活動イメージングセンタ)

▽企画進行:阿部修士(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門准教授)

▽参加者数:41名

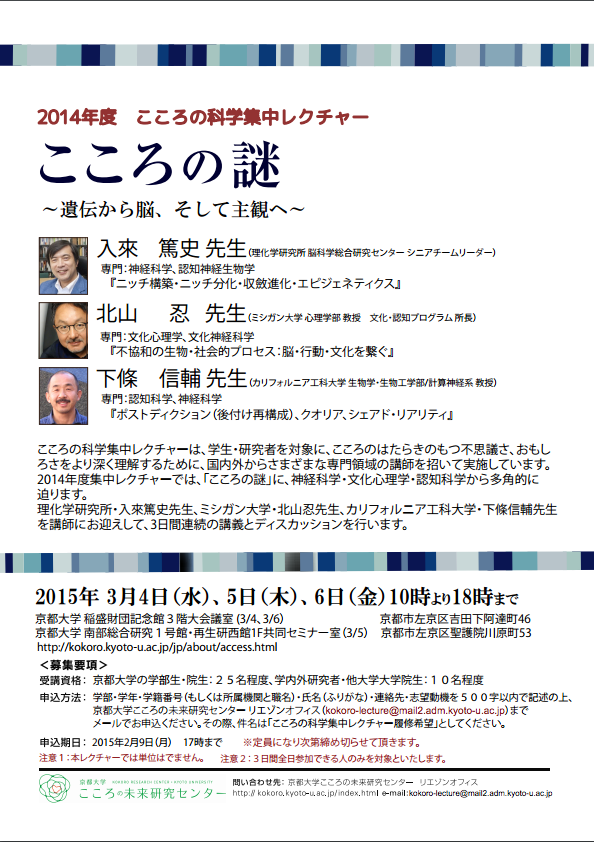

2014年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~遺伝から脳、そして主観へ~」を開催しました

2014年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~遺伝から脳、そして主観へ~」が、2015年3月4日から6日にかけて稲盛財団記念館大会議室 (初日、3日目)、南部総合研究1号館(2日目)で開催されました。集中レクチャーは、こころの未来研究センターが2009年度から取り組んでいる教育プロジェクトです。その形式は、3日間に渡ってそれぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みで、従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間となっています。

2014年度こころの科学集中レクチャー「こころの謎~遺伝から脳、そして主観へ~」が、2015年3月4日から6日にかけて稲盛財団記念館大会議室 (初日、3日目)、南部総合研究1号館(2日目)で開催されました。集中レクチャーは、こころの未来研究センターが2009年度から取り組んでいる教育プロジェクトです。その形式は、3日間に渡ってそれぞれの先生方の講義とディスカッションをおこなうユニークな試みで、従来型の学習スタイルではなく、研究者同士の最先端のディスカッションやそこから生じるアイディアの創発を目の当たりにする、非常にエキサイティングな時間となっています。

今回のレクチャーでは、「こころの謎~遺伝から脳、そして主観へ~」をテーマに、カリフォルニア工科大学の下條信輔先生、ミシガン大学の北山忍先生、理化学研究所の入來篤史先生を講師に迎え、初日は下條先生による講義1「ポストディクション(後付け再構成)、意識、自由意志」と講義2「クオリア(感覚の絶対質)?とシェアド・リアリティ 〜『感覚代行』を入り口に」、2日目は北山先生による講義3「不協和の社会・生物も出る:脳神経科学と動物行動学からの知見を中心に」と講義4「一般的他者のイメージと不協和:文化脳神経科学のアプローチ」、3日目は入來先生による講義5「ニッチ構築・境界と道具」と講義6「勘と心の曖昧さ・西洋科学と東洋文化の交差」のプログラムで進められ、それぞれの講義の後には1時間のディスカッションが設けられ、活発な議論が繰り広げられました。

■受講者の感想(アンケートより抜粋)

・「たいへん刺激的なセミナーでした。スケールの大きな話題提供でまさに「巨人の肩に乗る」心地でした。 」(大学院生)

・「内容は高度なもので理解出来ない部分もありましたが、先生方の研究に対する熱いスタンスを感じ取れてとてもかっこよかったです。 」(学部生)

・「毎年このイベントに参加する度に思うのですが、こころというテーマに対して様々なアプローチから研究している先生方の話は非常におもしろいと思います。質問やディスカッションの内容や議論は普段とは次元の違うレベルで展開されており非常に刺激を受けます。 」(大学院生)

・「今回は神経科学の話題が中心で、心の研究における潮流を感じました。それと同時に印象的だったのが、話者の先生方が終始示しておられた研究者としての誠実さでした。それというのは常に創るという志向性を持って議論を構築しておられたところです。こうした懐の深い、そして極めて刺激的な議論の場は大変貴重です。」(学部生)

[DATA]

「2014年度こころの科学集中レクチャーこころの謎~遺伝から脳、そして主観へ~」

▽日時:2015年 3月4日(水)、5日(木)、6日(金)10時〜18時

▽場所:稲盛財団記念館大会議室 (3/4、3/6)、南部総合研究1号館・再生研西館1F共同セミナー室(3/5)

▽講師:

下條信輔(カリフォルニア工科大学生物学・生物工学部/計算神経系教授)専門: 認知科学、神経科学「ポストディクション(後付け再構成)、クオリア、シェアド・リアリティ」

北山忍(ミシガン大学心理学部教授 文化・認知プログラム所長)専門: 文化心理学、文化神経科学「不協和の生物・社会的プロセス:脳・行動・文化を繋ぐ」

入來篤史(理化学研究所脳科学総合研究センター シニアチームリーダー)専門: 神経科学、認知神経生物学「ニッチ構築・ニッチ分化・収斂進化・エピジェネティクス」

▽企画・進行:内田由紀子(こころの未来研究センター准教授)

▽参加者数:45名

主催:京都大学こころの未来研究センター 「こころ学創生:教育プロジェクト」

こころの未来 脳科学集中レクチャー2014「脳損傷からみたこころ」を開催しました

こころの未来 脳科学集中レクチャー2014「脳損傷からみたこころ」が、2014年12月25日(木)・26日(金)の2日間、稲盛財団記念館大会議室で開催されました。講師に森悦朗先生(東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学教授)をお迎えし、神経心理学の基礎から最新の脳画像研究についての知見までを網羅した内容で講義をおこなっていただきました。

2日間に渡る集中講義では、言葉の障害である失語症や、記憶の障害である健忘症候群など、脳の損傷がもたらす心理過程の障害についての基礎知識を最新の研究成果を交えながらお話しいただきました。また、人間の脳を研究する方法として、脳損傷の患者さんを対象とした神経心理学が最も長い歴史をもつことなど、多岐にわたる研究の背景・動向などもご紹介いただきました。

参加者アンケートには「脳そのものの基本から丁寧に話していただけたので自分の知識の整理にもなり有益だった」、「森先生の分かりやすい説明で、こわれた脳、こわれた心、脳損傷から機能障害を起こす心理過程について理解できた」、「講義が大変面白く、今後研究を進める上で大きなヒントになった」など、好評なコメントが多数寄せられました。

< 報告:阿部修士こころの未来研究センター(上廣こころ学研究部門)准教授 >

[開催ポスター]

[DATA]

▽日時:2014年12月25日(木)・26日(金)

両日とも10:30 - 12:00、及び13:30 - 16:45

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽講師:森悦朗先生(東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学・教授)

▽参加費:無料

▽対象:研究者・学生

▽参加者数:73名(初日)

こころの未来研究センター研究報告会2014「こころの未来~私たちのこころは何を求めているか~」を開催しました