一般公開イベント アーカイブ

内田由紀子准教授が京都大学経済研究所シンポジウム「資本主義と倫理―分断社会をこえて―」のパネル討論に登壇しました

内田由紀子准教授が2018年10月6日、京都大学芝蘭会館 山内ホールで開催された京都大学経済研究所シンポジウム「資本主義と倫理―分断社会をこえて―」のパネル討論に登壇しました。

主催の京都大学経済研究所は、産業経済に関する総合研究を目的として、国立大学設置法により1962年4月京都大学に附置されました。 それ以後現在まで半世紀以上にわたり、わが国の経済学の発展に先導的な役割を果たしてきました。

シンポジウムでは、学界の第一人者である先生方からの講演とパネル討論が行われ、今後の社会のあり方を展望しました。内田准教授は、パネル討論で「日本社会における資本主義と倫理」というタイトルで、社会心理学の立場からの話題提供を行いました。

広井良典教授が総合研究大学院大学創立30周年記念シンポジウム「人類はどこへ向かうのか」で講演を行います

2018年11月3-4日、広井良典教授が東京大学駒場Ⅰキャンパスで開催される総合研究大学院大学創立30周年記念シンポジウム「人類はどこへ向かうのか」で講演を行います。

総合研究大学院大学は、我が国初のいわゆる独立大学院として1988年に設置された国立大学で、大学共同利用機関の19研究機関との緊密な連携・協力の下に、それらの優れた人材と研究環境を基盤として博士課程の教育研究を行う機関です。

今回のシンポジウムは、その創立30周年を記念して2日間にわたり開催されるもので、第一日目は「科学と技術の未来」、第二日目は「人類社会の未来」をそれぞれテーマとし、それぞれ5名の研究者が登壇して講演を行います。広井教授は2日目に「ポスト成長・人口減少社会のデザイン――人間と社会の未来」と題する講演を行う予定で、いずれの日も講演に続いてパネルディスカッションが行われることになっています。

(開催趣旨)

目覚ましい科学技術の発展のもと高度な文明社会が構築されてきました。一方、地球環境問題を端緒に「持続可能な社会」、「定常型社会」の実現がクローズアップされ、科学技術が社会とどのように共生していくかが問われています。そこで、総合研究大学院大学創立30 周年記念シンポジウムとして、「人類はどこへ向かうのか」と題して、知的活動の根源である「好奇心」と地球的規模における自然を含めた倫理観(「社会倫理」)にスポットを当てた講演と、それらをもとにしたパネルディスカッションを行います。

(プログラム)

●第1日目 11月3日(土)

第1部:科学と技術の未来

10:10~11:00 宇宙、物質の起源と人類

【総合研究大学院大学 高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 郡和範 准教授】

11:05~11:55 南極の湖から原始地球の生態系を探る

【総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 田邊優貴子 助教】

13:00~13:50 宇宙の植物は何色?

【自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター 滝澤謙二 特任准教授】

13:55~14:45 超伝導で作る人工太陽 -地球の安全装置-

【総合研究大学院大学 物理科学研究科 核融合科学専攻 柳長門 教授】

14:50~15:40 太陽系天体探査への挑戦

【総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻 吉川真 准教授】

16:00 ~17:00 パネルディスカッション

【座長:総合研究大学院大学 物理科学研究科 機能分子科学専攻 川合眞紀 専攻長】

●第2日目 11月4日(日)

第2部:人類社会の未来

10:00~10:50 人工知能がもたらす人間と社会の未来

【総合研究大学院大学 複合科学研究科 情報学専攻 新井紀子 教授】

10:55~11:45 脳科学と進化

【総合研究大学院大学 生命科学研究科 生理科学専攻 定藤規弘 教授】

13:00~13:50 人間文化のゆくえ

【国文学研究資料館 ロバート・キャンベル 館長】

13:55~14:45 文明研究と地域社会との共生・共創

【総合研究大学院大学 文化科学研究科 比較文化学専攻 關雄二 教授】

14:50~15:40 ポスト成長・人口減少社会のデザイン -人間と社会の未来-

【京都大学 こころの未来研究センター 広井良典 教授】

16:00 ~ 17:00 パネルディスカッション

【座長:総合研究大学院大学 長谷川眞理子 学長】

地球システム・倫理学会第14回学術大会が京都大学こころの未来研究センター(稲盛財団記念館)で開催されます

2018年11月26日、地球システム・倫理学会第14回学術大会が京都大学こころの未来研究センター(稲盛財団記念館)で開催されます。

「地球システム・倫理学会」は、地球生命システムの調和と共生のための総合的かつ学際的で行動的な研究・教育および交流・啓発活動を行なうために2006年に設立されました。

地球システム・倫理学会第14回学術大会(全大会)の参加申込受付中です。下記リンク先をご覧のうえお申込みください。

地球システム・倫理学会第14回学術大会(全大会)のご案内

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/event2/2018/10/20181126-Hiroi-chikyu.php

◇概要

・開催日時:2018年11月26日(月)13:30~17:30

・開催場所:稲盛財団記念館3階 大会議室(京都市左京区吉田下阿達町46)

・内容

開会挨拶 近藤 誠一(地球システム・倫理学会 会長)

基調講演 山極 壽一(京都大学総長)「人間と地球の未来―霊長類学の視点から」(仮)

シンポジウム「地球倫理―ローカルからグローバルへ」

座長: 広井 良典(京都大学こころの未来研究センター教授)

シンポジスト:

田中 朋清(石清水八幡宮権宮司、石清水なつかしい未来創造事業団代表理事)

平野 彰秀(NPO法人地域再生機構副理事長)

内田 由紀子(京都大学こころの未来研究センター准教授)

佐伯 啓思(京都大学こころの未来研究センター特任教授)

コメンテーター:

伊東 俊太郎(東京大学名誉教授)

服部 英二(地球システム・倫理学会 常任理事)

閉会挨拶 小倉紀蔵(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)

◇詳細・申込先

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/event2/2018/10/20181126-Hiroi-chikyu.php

◇主催:地球システム・倫理学会

共催:京都大学こころの未来研究センター

協賛:一般財団法人京都フォーラム

吉岡洋特定教授が京都芸術センターで開催されるマヌエラ・インファンテ『CHI-SEI.』オープニングイベントでチリ人劇作家と対談します

2018年9月14日(金)、京都芸術センターで開催されるマヌエラ・インファンテ『CHI-SEI.』オープニングイベント(主催:京都国際舞台芸術祭実行委員会)で吉岡洋特定教授がチリ人劇作家のマヌエラ・インファンテと対談します。

現在、参加申込受付中です(無料・要申込)。下記をご覧のうえお申し込みください。

京都芸術センター×KYOTO EXPERIMENT

アーティスト・イン・レジデンスプログラム2018

マヌエラ・インファンテ『CHI-SEI.』

オープニングイベント

https://kyoto-ex.jp/2018/events/chi_sei_opening_event/

人間以外のものに知性が宿っているとしたら、どのような演劇が生まれるのでしょうか。KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING で上演された『動物園』で脚本・演出を手掛けたチリ人劇作家マヌエラ・インファンテは近年、植物同士のコミュニケーションや人間と物の立場の転覆を主題とする作品をつくっています。

今回もインファンテは新作の執筆に向け、9~10月にかけて京都に滞在。人間以外のものがもちうる「知性」について、日本文化においてどのように考えられてきたのかを、哲学や神道、植物など、様々な角度から探ります。

リサーチに先駆け、自身のプロジェクトの紹介と専門家との対談を行います。チリの気鋭の劇作家は、日本でどのような気づきを得て、舞台化するのでょうか。9月のオープニングから10月の報告会まで、彼女の活動にご期待ください。

マヌエラ・インファンテ Manuela Infante プロフィール

1980 年生まれ。チリ人の脚本家・演出家・ミュージシャン。チリ大学芸術学部卒業後、アムステルダム大学大学院にて文化分析学を学ぶ。2002 年から2016 年まで主宰していたカンパニー、テアトロ・デ・チレでは、チリの国立芸術基金の助成のもと、数多くの作品を制作。4作品においては書籍化され、英語、イタリア語にも翻訳されている。作品は、アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、ペルー、メキシコ、ドイツ、スペイン、韓国など世界各国で上演されている。HAU劇場(ドイツ)、モデナ・フェスティバル(イタリア)、ウォーターミル・センター、FIBA 、および FITAM といった劇場と共同制作を展開。2015 年には、女性では初めてNational Festival for Dramaturgy(チリ)のディレクターに就任。

◇概要

・開催日時:2018年9月14日(金)19:00~21:00

・開催場所:京都芸術センター ミーティングルーム2

(京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)

・登 壇 :マヌエラ・インファンテ、吉岡洋(京都大学こころの未来研究センター特定教授)

(日英逐次通訳あり)

・参加費 :無料

・定 員 :30名 *予約優先

・申 込 :KYOTO EXPERIMENT 公式ウェブサイトもしくは電話

TEL:075-213-5839(KYOTO EXPERIMENT事務局)[平日11:00~19:00]

WEB:http://kyoto-ex.jp

・主 催 :京都国際舞台芸術祭実行委員会

・問合せ :KYOTO EXPERIMENT事務局[平日11:00~19:00]

〒604-0862 京都市中京区少将井町229-2第7長谷ビル6F

TEL:075-213-5839

WEB:http://kyoto-ex.jp/2018/contact/

※こころの未来研究センターでは申込受付は行っておりません

広井良典教授と釈徹宗氏、平川克美氏が「人口減少社会のゆくえ」と題する鼎談を行います

2018年7月19日、広井良典教授と釈徹宗氏(浄土真宗本願寺派如来寺住職、相愛大学教授)、平川克美氏(文筆家)が「人口減少社会のゆくえ――これからのコミュニティ・宗教・会社」と題する鼎談を行います。

釈徹宗氏は昨年(2017年)の京都こころ会議国際シンポジウムでも講演者の一人として登壇されるとともに、仏教や人の生き方に関する著作等で広く知られています。平川克美氏は『移行期的混乱』『小商いのすすめ』『21世紀の楕円幻想』等多くの書物の著者であるともに、現在の日本や社会のありようと今後の展望について多面的な提言を行って来られています。今回の鼎談では、人口減少社会という視点を軸に、これからの日本社会や個人の関係性、宗教や意識のあり方等について幅広い角度からの議論がなされる予定です。

[開催案内]

開催日時:2018年7月19日(木)19:00~(開場18:20)

開催場所:スクエア荏原1Fイベントホール(東京都品川区荏原4-5-28)

開催情報はこちら https://ameblo.jp/tonarimachicafe/entry-12381565990.html

ご参加のお申込みはこちら

センター特任教授イヴ・ジネスト先生が上智大学で講演します

イヴ・ジネスト特任教授が、生存科学研究所・上智大学・東京医療センター主催による、第6回市民公開講座「ユマニチュードがもたらすもの -環境と情報と変容-」で「ユマニチュード―その哲学・生理学・環境学的因子と考察」(*同時通訳付き)と題して基調講演をします。

フランスのジネスト・マレスコッティ研究所の創設者で所長を務めるイヴ・ジネスト特任教授は、人間の尊厳を守るための根源的な哲学と、言語・非言語での多様なコミュニケーション技法に基づいた実践的なケアメソッド「ユマニチュード」の考案者です。

2012年から日本への導入が始まった知覚・感情・言語による包括的ケア技法のユマニチュードは、施設や病院だけでなく、自治体、地域社会、家庭、学校などで幅広く利用され始めています。それと同時に国立研究開発法人科学技術振興機構を始めとする公的研究資金を得て、情報学、心理学、哲学、人工知能などさまざまな分野の専門家とともに臨床研究も進んでいます。今回の市民公開講座では、これまでの研究で明らかになったことや、今後の展望に関する基調講演に加え、共通するテーマで研究を進めていらっしゃる神経学、社会福祉学の専門家をお招きして討論が行われます。

[開催案内]

日時:2018年7月1日(日)13:00~17:00(開場:12:00)

場所:上智大学 第6号館1階101教室(東京都千代田区紀尾井町7-1)

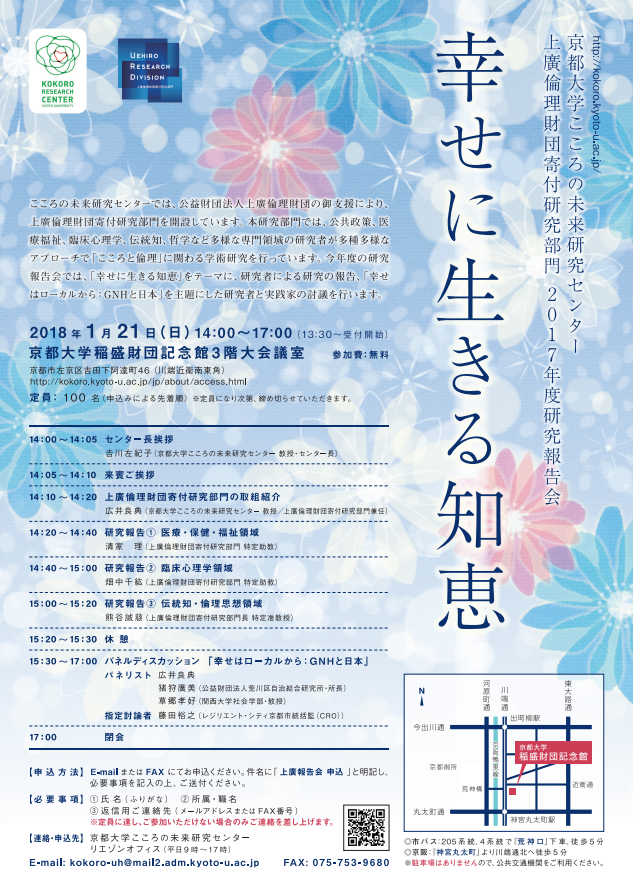

上廣倫理財団寄付研究部門 2017年度研究報告会「幸せに生きる知恵」を開催しました

上廣倫理財団寄付研究部門 2017年度研究報告会「幸せに生きる知恵」を2018年1月21日、稲盛財団記念館3階大会議室にて開催しました。

2012年春に創設した本研究部門では、公共政策、医療福祉、臨床心理学、伝統知、哲学など多様な専門領域の研究者が多種多様なアプローチで「こころと倫理」に関わる学術研究を行っています。今年度の研究報告会では、「幸せに生きる知恵」をテーマに、若手研究者による研究報告、「幸せはローカルから:GNHと日本」を主題にした研究者と実践家による討議を行いました。

はじめに、吉川左紀子センター長による主催者挨拶、髙口吾郎上廣倫理財団常務理事からの来賓挨拶があり、広井良典教授が本研究部門の取り組みを紹介しました。研究報告では、まず医療・保健・福祉領域より清家理助教が「超高齢社会における現代日本の医療・保健・福祉にかかる倫理-今まで・現在・今後-」と題し、認知症の家族介護者に対する自律支援をめざした介入研究の成果と今後の展望について話しました。続いて、臨床心理学領域より畑中千紘助教が「ポスト成長時代のこころの問題と変容」と題し、2017年度の研究成果から現代大学生のアグレッション研究を取り上げ報告しました。三つ目の研究報告は、伝統知・倫理思想領域より熊谷誠慈准教授が「アジアと日本の精神性、幸福感、倫理観」と題し、本年度のテーマであった仏教の存在論の概要や国際的な活動の成果を紹介しました。

休憩をはさんで後半は、「幸せはローカルから:GNHと日本」をテーマとしたパネルディスカッションが行われました。パネリストは広井教授、荒川区自治総合研究所の猪狩廣美所長、関西大学の草郷孝好教授の3人がつとめ、指定討論者としてレジリエント・シティ京都市統括監(CRO)の藤田裕之氏に登壇いただき、拡大・成長のグローバリズムの時代からローカルへと視点を転じ、幸福な未来の可能性をローカルに見出すための提言と議論が活発に行われました。

[DATA]

▽日時:2018年1月21日(日) 14:00-17:00 (13:30~受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽参加費:無料

▽定員:100名(申込みによる先着順)。定員になり次第、締め切らせていただきます。

▽プログラム

14:00-14:05 センター長挨拶 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター 教授・センター長)

14:05-14:10 来賓ご挨拶

14:10-14:20 上廣倫理財団寄付研究部門の取組紹介 広井良典(京都大学こころの未来研究センター 教授/上廣倫理財団寄付研究部門兼任)

14:20-14:40 研究報告① 医療・保健・福祉領域 清家 理(上廣倫理財団寄付研究部門 特定助教)

14:40-15:00 研究報告② 臨床心理学領域 畑中千紘(上廣倫理財団寄付研究部門 特定助教)

15:00-15:20 研究報告③ 伝統知・倫理思想領域 熊谷誠慈(上廣倫理財団寄付研究部門長 特定准教授)

15:20-15:30 休憩

15:30-17:00 パネルディスカッション「幸せはローカルから:GNHと日本」パネリスト 広井良典、猪狩廣美(公益財団法人荒川区自治総合研究所・所長)、草郷孝好(関西大学社会学部・教授) 、指定討論者 藤田裕之(レジリエント・シティ京都市統括監(CRO))

17:00 閉会

▽参加者数: 130名(関係者含む)

広井教授が京都スマートシティエキスポ 2017のパネルセッション「AIとスマート社会」に登壇しました

広井良典教授が京都スマートシティエキスポ2017のパネルセッション「AIとスマート社会」に登壇し、長尾真・国際高等研究所所長(元京都大学総長)と対談を行いました。

同エキスポは、京都議定書誕生20周年、けいはんな学研都市30周年を記念するイベントの一つとして2017年9月28日・29日にけいはんな学研都市において開催されたものです。

パネルセッションは国際高等研究所において28日に行われ、最初に長尾所長と広井教授がAIをめぐる基本的な視点についてプレゼンテーションを行い、続いて望月洋介・日経BP総研所長のコーディネートの下、AIの可能性と課題について幅広い議論が展開され、さらに会場参加者との間で質疑応答が行われました。

広井教授のプレゼンは「AIと人間・社会の未来」と題し、カーツワイルのシンギュラリティ論への疑問、脳の進化と機能から見たAIの意義と限界、"人間の顔をしたスマートシティ"、日立共同ラボでの共同研究成果(AIを活用した持続可能な日本の未来に向けた政策提言)等の話題が提起されました。

[DATA]

国際高等研究所 <レクチャーホール> 2017年9月28日 16:45〜

高等研パネルセッション「AIとスマート社会」

○コーディネーター:望月 洋介 日経BP 日経BP総研 所長

○長尾 真 公益財団法人国際高等研究所 所長

○広井 良典 京都大学こころの未来研究センター 教授

◇関連ページ

けいはんな学研都市で「京都スマートシティエキスポ2017」が開催されています | 国際高等研究所 Facebookページ

http://www.facebook.com/IIAS.Japan/posts/1998663467035722

京都スマートシティエキスポ 2017 ウェブサイト

トップ: https://expo.smartcity.kyoto/

講演情報: https://expo.smartcity.kyoto/event#iias

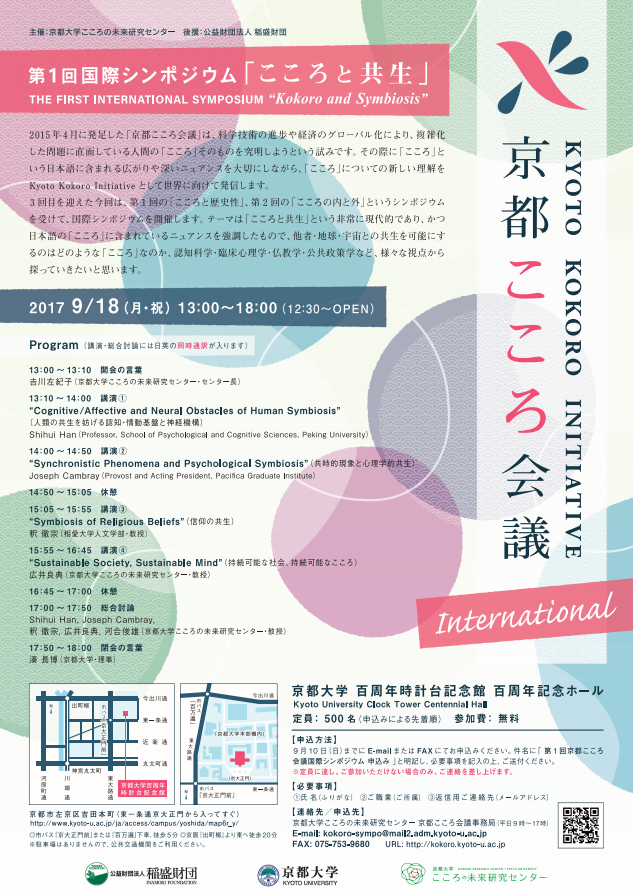

第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました

2017年9月18日、京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホールにて、第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました。公益財団法人稲盛財団からのご支援を受けて2015年に発足した京都こころ会議は、これまでに「こころと歴史性」(第1回)、「こころの内と外」(第2回)をテーマに2回のシンポジウムを開催してまいりました。今回はそれを受けた初めての国際シンポジウムでしたが、国内外から300名近い参加者にご来場いただきました。

2017年9月18日、京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホールにて、第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました。公益財団法人稲盛財団からのご支援を受けて2015年に発足した京都こころ会議は、これまでに「こころと歴史性」(第1回)、「こころの内と外」(第2回)をテーマに2回のシンポジウムを開催してまいりました。今回はそれを受けた初めての国際シンポジウムでしたが、国内外から300名近い参加者にご来場いただきました。

今回のシンポジウムでは、吉川左紀子センター長の開会の言葉のあと、海外からのお二人を含めた4つの講演が行われました。中国・北京大学の心理・認知科学部を代表する教授であるShihui Han先生は、「Cognitive/Affective and Neural Obstacles of Human Symbiosis(人類の共生を妨げる認知・情動基盤と神経機構)」と題して講演されました。Han先生は、痛みに関する共感についての興味深い実験を紹介しつつ、人が内集団(ingroup)と外集団(outgroup)に対して神経レベルでどのような共感反応をするのか、またその反応は教育や経験等によってどのように変化しうるのかなどについて論じました。

アメリカ・パシフィカ大学院大学の学長であるJoseph Cambray先生は、化学で博士号をとられた後、ユング心理学を学び分析家の資格を取得され国際分析心理学会の会長も務められたという経歴をおもちです。本シンポジウムでは文理にまたがる広い知識と視野から「Synchronistic Phenomena and Psychological Symbiosis (共時的現象と心理学的共生)」と題して講演されました。ユングの提出した「共時性」という非因果的論理が現代科学における複雑系理論から理解できることを示して、新しいこころの科学の可能性を示しました。

続いて、相愛大学人文学部の教授であり、浄土真宗の僧侶でもあられる釈撤宗先生が「Symbiosis of Religious Beliefs(信仰の共生)」と題した講演をされました。宗教はその信仰の絶対性ゆえに他を排除してしまう性質がありますが、それらが共生していくことに対して、さまざまな方向から示唆と提言を行いました。

4つめの講演として、広井良典教授が「Sustainable Society, Sustainable Mind(持続可能な社会、持続可能なこころ)」と題する講演を行いました。この講演の中では、地球・人類の歴史をマクロな視点で振り返りつつ、大きな問題に対するローカルなレベルからの多様な取り組みにも触れ、こころのビッグバン・精神革命に続く新たな定常化の時代における地球倫理という視点の重要性について論じました。

これらの講演に続き、河合俊雄教授を司会に加え、講演者らによるディスカッションが行われました。ここでは4つの講演を踏まえて、これからの社会における共生の可能性、こころのつながりについて、それぞれの専門領域を超えた議論が展開されました。

最後に、湊長博京都大学理事が閉会の言葉として、ingroup-outgroupの議論に関して、自身の専門領域である免疫学の立場からコメントし、京都こころ会議および京都大学の人文社会科学に対する大きな期待を示しました。当日の司会進行は内田由紀子准教授が務めました。

第1回京都こころ会議国際シンポジウムの講演内容は、近く当HPでも動画配信を行う予定です。

[DATA]

▽日時:2017年9月18日(月・祝) 13:00~18:00(12:30~受付開始)

▽場所:京都大学 百周年時計台記念館 百周年記念ホール

▽プログラム

13:00~13:10 開会の言葉 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・センター長)

13:10~14:00 講演① "Cognitive/Affective and Neural Obstacles of Human Symbiosis"(人類の共生を妨げる認知・情動基盤と神経機構)Shihui Han(Professor, School of Psychological and Cognitive Sciences, Peking University)

14:00~14:50 講演② "Synchronistic Phenomena and Psychological Symbiosis"(共時的現象と心理学的共生)Joseph Cambray(Provost and Acting President, Pacifica Graduate Institute)

14:50~15:05 休憩

15:05~15:55 講演③ "Symbiosis of Religious Beliefs"(信仰の共生)釈徹宗(相愛大学人文学部・教授)

15:55~16:45 講演④ "Sustainable Society, Sustainable Mind"(持続可能な社会、持続可能なこころ)広井良典(京都大学こころの未来研究センター・教授)

16:45~17:00 休憩

17:00~17:50 総合討論 Shihui Han,Joseph Cambray,釈徹宗,広井良典,河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授)

17:50~18:00 閉会の言葉 湊長博(京都大学・理事)

司会進行 内田由紀子(京都大学こころの未来研究センター・准教授)

※講演・総合討論には日英の同時通訳が入りました

▽参加者数:285名

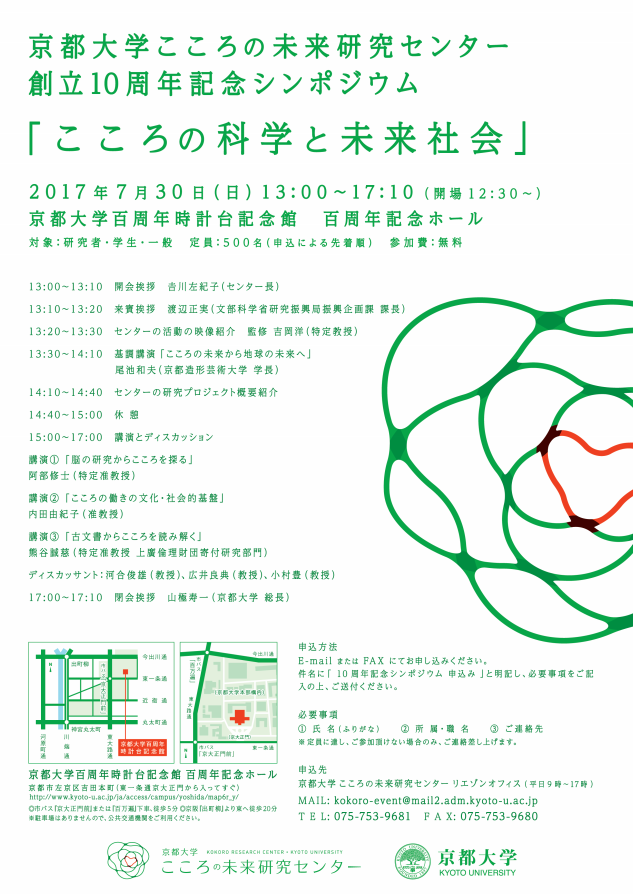

京都大学こころの未来研究センター創立10周年記念シンポジウム「こころの科学と未来社会」を開催しました

2017年7月30日、京都大学こころの未来研究センター創立10周年記念シンポジウム「こころの科学と未来社会」を百周年時計台記念館百周年記念ホールで開催しました。2007年に創設したセンターの10周年を記念したシンポジウムは「こころの科学と未来社会」をテーマに、センターとゆかりのある研究者、学内外の関係者、一般参加の方々、合わせて325名にお越しいただきました。

2017年7月30日、京都大学こころの未来研究センター創立10周年記念シンポジウム「こころの科学と未来社会」を百周年時計台記念館百周年記念ホールで開催しました。2007年に創設したセンターの10周年を記念したシンポジウムは「こころの科学と未来社会」をテーマに、センターとゆかりのある研究者、学内外の関係者、一般参加の方々、合わせて325名にお越しいただきました。

はじめに吉川左紀子センター長が挨拶を行い、センター設立からの歩みをそれぞれの節目での出来事を振り返りながら紹介。「現在は研究者の数が増え、様々な新しい試みに取り組んでいる。これからの10年、20年に向けてさらに研究力、実践力を増していくきっかけになるようなシンポジウムにしたい」と話しました。続いて、文部科学省研究振興局振興企画課の渡辺正実課長からのご挨拶があり、「こころの未来研究センターの今後の取り組みが学術研究の進化への貢献のみならず社会への貢献につながるものと祈念しています」との祝辞を頂戴しました。その後、吉岡洋教授の監修により、10周年を記念して制作したセンターの紹介映像を上映。センターの活動の概要や研究環境、教授・准教授によるコメントなどをコンパクトにまとめた映像を会場の参加者にご覧いただきました。

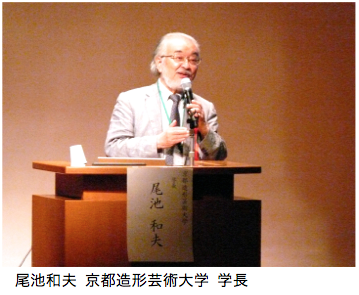

基調講演は、センターの設立当時に京都大学総長を務められ、現・京都造形芸術大学学長の尾池和夫先生が「こころの未来から地球の未来へ」というテーマで講演くださいました。地球の歩みを時間軸に、広い視点からの知見とセンターの歩みとを重ねながら、社会の未来、地球の未来を展望する内容でした。

続いて、吉川センター長の司会によりセンターの研究者らが登壇し、2分間の持ち時間で各自の代表的な研究プロジェクトの概要を紹介しました。休憩時間には、会場の両サイドのコーナーに掲示したプロジェクトポスターを来場者にご覧いただきました。

午後からはセンターの准教授3名による講演とディスカッションが行われました。はじめに、阿部修士准教授が「脳の研究からこころを探る」と題して、認知神経科学の分野から人間の心理を読み解く研究の知見を紹介。続いて、内田由紀子准教授が「こころの働きの文化・社会的基盤」と題して社会・文化心理学者の立場から取り組んできた幸福感の研究の成果と、現在行っている地域および組織コミュニティ文化研究の取り組みを紹介しました。最後に、熊谷誠慈准教授(上廣倫理財団寄付研究部門)が「古文書からこころを読み解く」と題し、 仏教学・チベット学の研究者の視点から古典文献学の利点と難点を検証したうえで、 ブータン王国の幸福政策を例に挙げながら、現代社会における伝統的精神性の応用可能性と未来社会のこころのあり方を展望しました。その後、吉川センター長の進行により河合俊雄教授、広井良典教授、小村豊教授をディスカッサントに迎え、三つの講演に対するコメントから議論を深めました。

閉会にあたって、山極寿一京都大学総長より締めくくりの言葉として、「こころをキーワードに人間の未来を構想できるかが、社会の緊急課題となっている。こころの未来研究センターは、こころの先端研究の先頭に立って走ってほしい。おおいに期待している」との激励があり、シンポジウムは終了しました。

[DATA]

▽日時:2017年7月30日(日)13時~17時10分(開場12時30分~)

▽会場:京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール

▽対象:研究者、学生、一般

▽参加費:無料

▽プログラム

13:00〜13:10 開会挨拶 吉川左紀子(センター長)

13:10〜13:20 来賓挨拶 渡辺正実(文部科学省研究振興局振興企画課 課長)

13:20〜13:30 センターの活動の映像紹介 監修 吉岡洋(特定教授)

13:30〜14:10 基調講演「こころの未来から地球の未来へ」尾池和夫(京都造形芸術大学 学長)

14:10-14:40 センターの研究プロジェクト概要紹介

14:40-15:00 休憩

15:00-17:00 講演とディスカッション

講演①「脳の研究からこころを探る」阿部修士(特定准教授)

講演②「こころの働きの文化・社会的基盤」内田由紀子(准教授)

講演③「古文書からこころを読み解く」熊谷誠慈(特定准教授 上廣倫理財団寄付研究部門)

ディスカッサント 河合俊雄(教授)、広井良典(教授)、小村豊(教授)

17:00〜17:10 閉会挨拶:山極寿一(京都大学 総長)

▽参加者数:325名

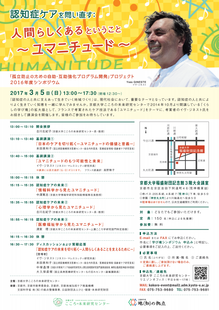

シンポジウム「認知症ケアを問い直す:人間らしくあるということ -ユマニチュード-」を開催しました

2017年3月5日、「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発」プロジェクト 2016年度シンポジウム「認知症ケアを問い直す:人間らしくあるということ -ユマニチュード-」を稲盛財団記念館大会議室で開催しました。

2017年3月5日、「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発」プロジェクト 2016年度シンポジウム「認知症ケアを問い直す:人間らしくあるということ -ユマニチュード-」を稲盛財団記念館大会議室で開催しました。

こころの未来研究センターでは、2014年10月より「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発」プロジェクトとして、「くらしの学び庵」を実施し、大学、行政、医療の現場、社会をつなぐ取り組みを行っています。今回は、プロジェクトの拡大版として、フランスで考案されたケア技法である「ユマニチュード」をテーマに、考案者であるイヴ・ジネスト先生(ジネスト・マレスコッティ研究所長)をお招きして講演会を開催しました。

基調講演のひとつめは、「日本のケアを切り拓く-ユマニチュードの価値と意義-」と題し、国立病院機構東京医療センター総合内科医長で、医療経営情報・高齢者ケア研究室長の本田美和子先生に講演いただきました。本田先生は、日本にユマニチュードの理念と実践をもたらし、国内での普及に尽力しています。講演では、この6年間の取り組みの実際と背景について数々の実例と共に、ユマニチュードが医療現場でどのように目に見える効果を上げているかを解説。また今後、ユマニチュードが病院施設だけでなく社会の様々な場所でいかに活用できるか、この場にいる先生方と考えていきたい、と話しました。

続いて、ユマニチュードの考案者でジネスト・マレスコッティ研究所創設者のジネスト先生が登壇されました。人間の尊厳を守るための根源的な哲学と、言語・非言語での多様なコミュニケーション技法に基づいた実践的なケア技術で構成されたメソッドであるユマニチュードを普及するため、ジネスト先生はフランス国内のみならず世界各地の医療現場に足を運んでおられます。今回の講演では、ユマニチュードの理念の根底にある自由、人権、愛を守る大切さについて、自身が医療現場に関わり始めた当初、患者への非人道的な扱いを目の当たりにした経験が、現在のユマニチュード発案のきっかけとなったというエピソードの紹介に始まり、患者との関わりを記録した様々な実例を数多く示しながら、ケアされる人、ケアする人双方が人間性を取り戻す方法について丁寧に解説されました。壇上に参加者を呼び、時に笑いを誘いながら実践方法を紹介する場面もあり、会場は終始熱気に包まれていました。最後に、ジネスト先生は、ユマニチュードの理念と技法が高齢者や様々な患者の尊厳を取り戻し、医療現場、ひいては社会そのものを変えうると強調し、講演を締めくくりました(逐次通訳:高野勢子氏)。

休憩をはさんで、3名の研究者から学術的な視点からみたユマニチュードについての発表が行われました。ひとつめは、「医療福祉学から見たユマニチュード」と題し、清家理助教が臨床現場と研究をつなぐ立場から、ユマニチュードが社会に浸透し介護現場に根付くための現状と課題について、政策、現場、研修教育、家族介護者の現場の4つの観点から報告・考察を行いました。続いて、吉川左紀子センター長が「心理学から見たユマニチュード」と題し、偶然の出逢いから自身がユマニチュードの研修を受けるまでに至った経緯を紹介すると共に、認知心理学の研究知見に基づいたユマニチュードの可能性について心理実験の成果を示しつつ紹介し、「ケアの実践を通して、ケアされる人だけでなくケアする人の心も育てるユマニチュードのケア技法について、心理学、認知科学、脳科学の観点から実証する研究に取り組みたい」と展望しました。最後に、情報学研究科知能情報専攻准教授の中澤篤志先生が「情報科学から見たユマニチュード」と題し、画像認識を専門とする研究のなかで、ユマニチュードの熟達者と非熟達者のアイコンタクトの数や角度等の違いを測定した最新の研究成果を紹介すると共に、今後、ウエアラブルコンピューティングによるコミュニケーションの定量化を進め、個々のトレーニングの向上やユマニチュードの効果検証に活かす方法を探っていきたい、と話しました。

最後に、国立長寿医療研究センターもの忘れセンター副看護師長の大久保直樹先生と、榊原白鳳病院神経内科医師の中塚晶博先生にも登壇いただき、吉川センター長の司会により質疑応答とディスカッションが行われました。日々、高齢者の看護と医療に携わる立場から、ユマニチュード以外の認知症介護の手法との差異や、日本の介護の現状にどのようにユマニチュードの手法をなじませるか日本の介護現場の実情に根差した問いかけがあり、熱心に質疑が行われました。

[シンポジウムの様子]

[ジネスト先生を囲んで集合写真] ※クリックすると拡大します

[DATA]

「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発」プロジェクト 2016年度シンポジウム

認知症ケアを問い直す:人間らしくあるということ -ユマニチュード-

▽ 日時:2017年3月5日(日)13:00-17:30(開場 12:30~)

▽ 会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽ プログラム:

・開会あいさつ:吉川左紀子(こころの未来研究センター長・教授)

・基調講演1「日本のケアを切り拓く-ユマニチュードの価値と意義-」本田美和子(国立病院機構東京医療センター総合内科医長/医療経営情報・高齢者ケア研究室長)

・基調講演2「ユマニチュードのもつ可能性と未来」イヴ・ジネスト (ジネスト・マレスコッティ研究所長)

※逐次通訳(仏・日)フランス語通訳:高野勢子

・休憩

・「医療福祉学から見たユマニチュード」清家理(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

・「心理学から見たユマニチュード」吉川左紀子(こころの未来研究センター長・教授)

・「情報科学から見たユマニチュード」中澤篤志(京都大学情報学研究科知能情報専攻准教授)

・休憩

・「認知症ケアの未来を切り拓く-人間らしくあることを支えるために-」ディスカッションおよび質疑応答

【登壇者】イヴ・ジネスト、本田美和子、中塚晶博(京都大学東南アジア地域研究研究所人間生態相関研究部門(フィールド医学)連携准教授、榊原白鳳病院神経内科医師)、大久保直樹(国立長寿医療研究センターもの忘れセンター副看護師長)

▽参加者数:188名(スタッフ含む)

主催:京都大学こころの未来研究センター

後援:京都市、京都市教育委員会、京都府、京都地域包括ケア推進機構、文部科学省 地(知)の拠点整備事業、公益財団法人ひと・健康・未来研究財団

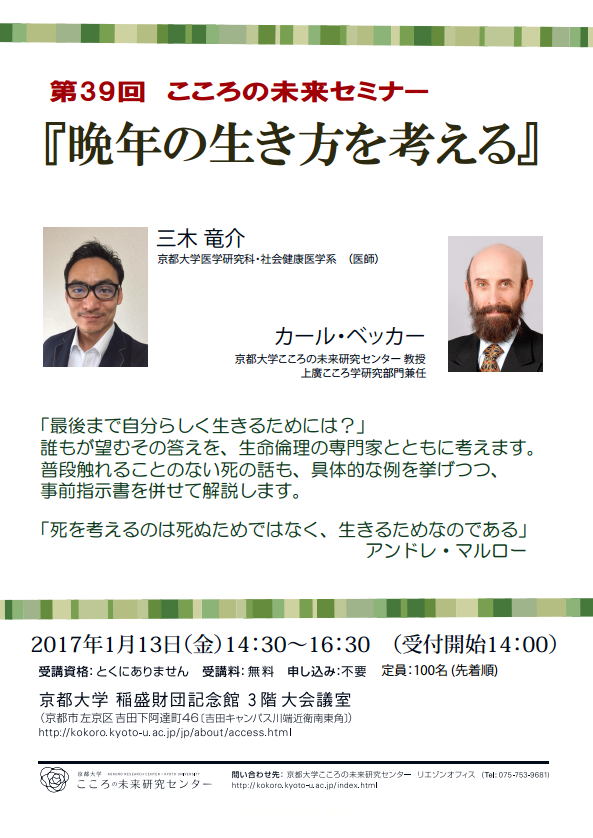

第39回 こころの未来セミナー『晩年の生き方を考える』を開催しました

2017年1月13日、第39回こころの未来セミナー『晩年の生き方を考える』を稲盛財団記念館3階大会議室で開催しました。

「最後まで自分らしく生きるためには?」というテーマのもと、講師に京都大学医学研究科・社会健康医学系(医師)の三木竜介先生と、倫理学・宗教学が専門のカール・ベッカー教授(上廣こころ学研究部門兼任)が講師を務め、普段触れることのない「死」に焦点を当てた講演が行われました。医療の現場での具体的な例を挙げつつ事前指示書を併せた解説も含め、「どのように死をとらえ、死を迎えるか」について、講演とディスカッションが進められました。

当日は定員を大幅に上回る多くの方にお越しいただきました。会場の都合上、やむなく入場をお断りした皆様に心よりお詫び申し上げます。

[DATA]

▽ 日時:2017年1月13日(金)14:30~16:30(受付開始14:00~)

▽ 場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室(アクセス)

京都市左京区吉田下阿達町46(吉田キャンパス川端近衛南東角)

▽講師:三木竜介 京都大学医学研究科・社会健康医学系(医師)

カール・ベッカー 京都大学こころの未来研究センター 教授・上廣こころ学研究部門兼任

▽受講資格:なし

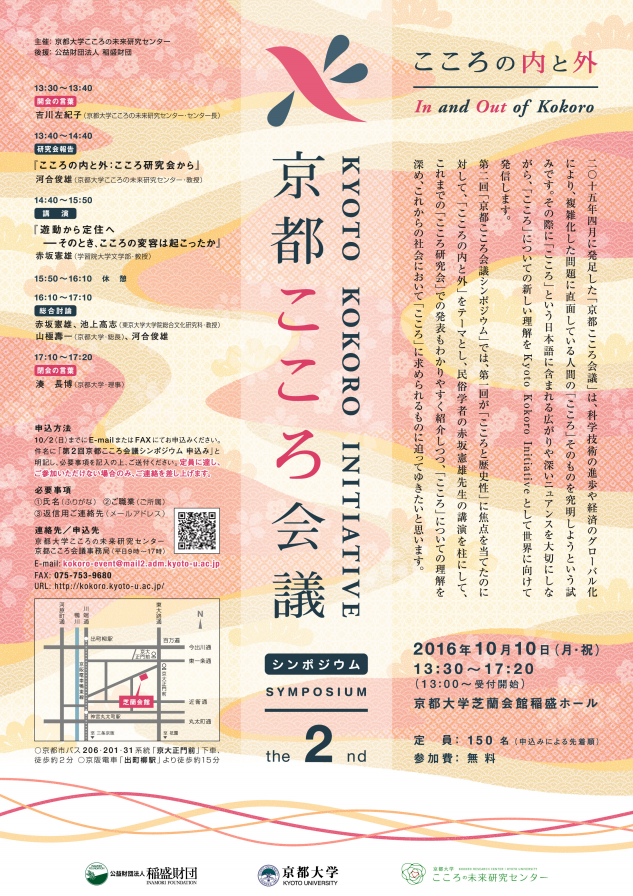

第2回京都こころ会議シンポジウム「こころの内と外」を開催しました

2016年10月10日、京都大学芝蘭会館・稲盛ホールにて第2回京都こころ会議シンポジウムを開催しました。今回の第2回シンポジウムでは、昨年度の第1回シンポジウム「こころと歴史性」で議論された閉じることと開くことの逆説性から、「こころの内と外」がテーマとなりました。当日は200名を超える参加者にご来場いただきました。

はじめに、吉川左紀子センター長が、主催者を代表して開会の言葉を述べました。京都こころ会議の主旨とこころの未来研究センターの10年来の取り組みを紹介し、人のこころのあり方について、科学的観点だけでなく、社会や自然、文化などさまざまな角度から議論し、認識を深めていきたいと今後の展望を述べました。

次に、当センターの河合俊雄教授が「こころの内と外:こころ研究会から」と題して、本年度に開催された、以下の4つの京都こころ会議研究会(通称:こころ研究会)の報告を行いました。

第1回:池上高志(複雑系・人工生命)「人工の心と現実の脳:自己組織化、アルゴリズム、マッシブデータフロー」

第2回:Harald Atmanspacher(理論物理学)「二面一元論(dual-aspect monism)におけるこころのあり方」

第3回:中沢新一(人類学)「理事無礙法界について」

第4回:田中康裕(臨床心理学)「日本的風景と主体:古くて新しい意識のあり方」

このように4回のこころ研究会は幅広い分野にまたがるものでしたが、「こころの内と外」という観点からすれば、「乱雑さ(messiness)」「全体性の崩壊と回復」「偶然」「知覚と意識の隙間」「主体と客体の融合」「奥ゆきと広がりの同一性」などのキーワードで示されるように、私たちがこころをリアルなものと感じる契機とは、真逆のもののなかに開かれる隙間や裂け目、中間にこそあるのではないかという議論が共通点であったように思われます。

続いて、赤坂憲雄学習院大学文学部教授が「遊動から定住へ――そのとき、こころの変容は起こったか」と題して講演を行いました。民俗学を専門とする赤坂先生は、私たちが無意識に抱く「逃げる」ことに対する忌避の背景に、1万年前に生じた遊動から定住へという生存戦略上の大変革によってもたらされた「逃げられない社会」があることを示し、離合集散を認める新たな「逃げられる社会」をデザインしていくことの必要性を論じました。

休憩を挟んで、赤坂教授、河合教授に池上高志東京大学大学院総合文化研究科教授と山極壽一京都大学総長を加えた4名による総合討論が行われ、逃げることと自由、有史を超えた時間的展望からこころを捉えていくことなどについて、大変白熱した議論が展開されました。

最後に、湊長博京都大学理事が閉会の言葉として、京都こころ会議でのこころについての議論が、人の行動様式や社会のあり方に影響を与えられるような発信力をもっていくことを大学として期待すると述べ、第2回シンポジウムは盛会のうちに終了いたしました。当日の司会進行は内田由紀子准教授が務めました。

今回行われた第2回京都こころ会議シンポジウムの講演内容は、近く当HPでも動画配信を行う予定です。

<報告:梅村高太郎研究員>

[シンポジウム写真]

[DATA]

▽ 日時:2016年10月10日(月・祝)13:30~17:20(13:00~受付開始)

▽ 会場:京都大学芝蘭会館稲盛ホール(京都市左京区吉田近衛町)

▽ プログラム:

13:30~13:40 開会の言葉 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・センター長)

13:40~14:40 研究会報告 『こころの内と外:こころ研究会から』

河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授)

14:40~15:50 講演 『遊動から定住へ――そのとき、こころの変容は起こったか』

赤坂憲雄(学習院大学文学部・教授)

15:50~16:10 休憩

16:10~17:10 総合討論 赤坂憲雄、池上高志(東京大学大学院総合文化研究科・教授)、山極壽一(京都大学・総長)、河合俊雄

17:10~17:20 閉会の言葉 湊長博(京都大学・理事)

司会進行:内田由紀子(京都大学こころの未来研究センター・准教授)

主催:京都大学こころの未来研究センター

後援:公益財団法人 稲盛財団

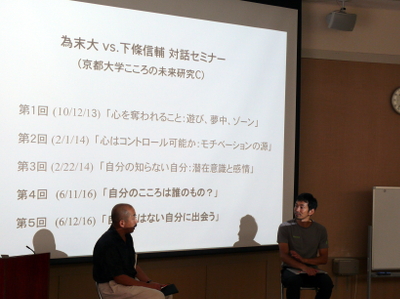

第4回・第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

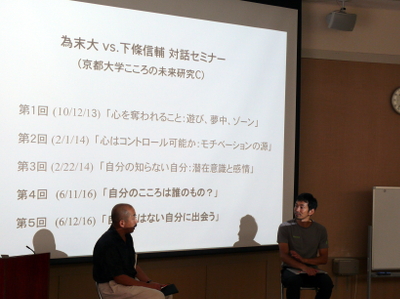

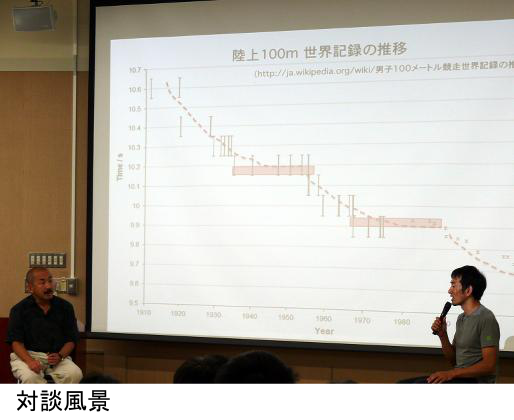

2013年度に3回にわたって開催された、元オリンピック陸上競技選手の為末大氏(一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)と認知神経科学者の下條信輔教授(米国カリフォルニア工科大学教授/こころの未来研究センター特任教授)の「為末大 vs. 下條信輔対談セミナー」。3年越しとなりましたが、この度第4回、第5回の対談セミナーを開催いたしました。

第4回は京都大学の教職員・学生のみの学内に限定したセミナーとなり、主に心理学を専攻する学生・研究者およびスポーツに関心のある学生が多く参加しました。第4回のセミナーは「自分のこころは誰のもの?」というタイトルの中、主に「限界」「イップス」についての対談となりました。前半は、まず初めに為末氏より問題提起があった後、下條教授より認知心理学的観点から為末氏の考察へのコメントや新たな視点を与えてより議論を深めました。後半は会場からの質問を元に、ディスカッションを行い、為末氏・下條教授両氏の対談を超えた議論に発展し、非常に大盛況となりました。

第5回は第4回の翌日に行われ、京都大学の関係者ほか一般からも参加者を受け入れての開催となりました。前日の話題の振り返りを元に発展する形で、「好奇心・創造性・パフォーマンス」というタイトルで、「勝負強さ」「創造性」というテーマに迫ります。前半は昨日同様為末氏、下條教授の対談及び会場とのディスカッションの形で行われ、後半はこころの未来研究センターの吉岡教授も参加し、美学・芸術学の観点から本日のテーマに迫りました。終盤は為末氏、下條教授、吉岡教授の鼎談をベースにして会場とのディスカッションも行い、第4回よりもさらに盛り上がりを見せました。吉川左紀子センター長はこころの未来研究センター10周年への想いを語りつつ、次回以降の対談セミナーの展望も述べ、イベントを締めくくりました。

対談内容の詳細はこちら:

第4回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

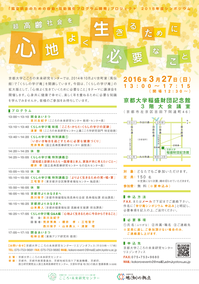

シンポジウム「超高齢社会を心地よく生きるために必要なこと」を開催しました

こころの未来研究センターでは、2014年度より上京区の京町家・風伝館で「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発プロジェクト:くらしの学び庵」を開講しており、すでに4期を終了しました。この「くらしの学び庵」の拡大版として、2016年3月27日、シンポジウム「超高齢社会を心地よく生きるために必要なこと」を開催しました。

こころの未来研究センターでは、2014年度より上京区の京町家・風伝館で「孤立防止のための自助・互助強化プログラム開発プロジェクト:くらしの学び庵」を開講しており、すでに4期を終了しました。この「くらしの学び庵」の拡大版として、2016年3月27日、シンポジウム「超高齢社会を心地よく生きるために必要なこと」を開催しました。

はじめに吉川左紀子センター長による開会の挨拶があり、清家理助教がくらしの学び庵のこれまでの取り組みを紹介しました。続いて、くらしの学び庵特別講義1として、荒井秀典国立長寿医療研究センター副院長が「いきいき毎日を過ごすために必要な健康づくり」と題して講演し、休憩をはさんで特別講義2として櫻井孝国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長が、「認知症と診断されたら -医療者と本人、家族が共に考えたいこと-」と題して講演をおこないました。その後、特別講義3では三宅聖子東京都渋谷区障害者福祉センター施設長が、参加者と一緒に歌や手の動きなどを用いたレクチャーをおこない、会場に歌声と笑い声が響き渡りました。

講義の後、京都市保健福祉局長寿社会部の西川保子長寿福祉課担当課長、京都府健康福祉部の山本勇人高齢者支援課担当課長が、行政としての取り組みを紹介しました。その後、吉川センター長の司会進行により質疑応答の時間が持たれ、高齢化社会を心地よく生きるために今日からできることについて、登壇者がアドバイスや情報提供をおこないました。

[DATA]

シンポジウム「超高齢社会を心地よく生きるために必要なこと」

▽日時:2016年3月27日(日)13:00-17:15(開場 12:30~)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

13:00‐13:10 開会あいさつ:吉川左紀子(こころの未来研究センター教授・センター長)

13:10-13:40 くらしの学び庵総括「こころ・からだ・くらしの学びの足跡」清家理(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門 特定助教)

13:40-14:20 くらしの学び庵特別講義1:「いきいき毎日を過ごすために必要な健康づくり」荒井秀典(国立長寿医療研究センター 副院長)

14:20-14:25 休憩

14:25-15:05 くらしの学び庵特別講義2:「認知症と診断されたら -医療者と本人、家族が共に考えたいこと-」櫻井孝(国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長)

15:05-15:10 休憩

15:10-15:50 くらしの学び庵特別講義3:「よりよく生きるための笑・唱・掌」三宅聖子(東京都渋谷区障害者福祉センター 施設長)

15:50-16:05 休憩

16:05-16:15 京都市よりみなさまへ:西川保子(京都市保健福祉局長寿社会部 長寿福祉課 担当課長)

16:15-16:25 京都府よりみなさまへ:山本勇人(京都府健康福祉部 高齢者支援課 担当課長)

16:25-17:05 くらしの学び庵Q&A編「心地よく生きるために今日からできること」

司会:吉川左紀子、回答者:荒井秀典、櫻井孝、三宅聖子、西川保子、山本勇人、清家理

17:05-17:15 閉会あいさつ:松林公蔵(東南アジア研究所 教授)

▽参加人数:122名

主催:京都大学こころの未来研究センター

後援:京都市、京都市教育委員会、京都地域包括ケア推進機構、京都府、

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、文部科学省 地(知)の拠点整備事業(50音順)

第5回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

2013年度より3年ぶりに開催された「為末大 vs.下條信輔 対談セミナー」。第4回の翌日に行われた第5回対談セミナーは、京都大学教職員や学生に加えて一般からの参加者も迎えての開催となりました。まず初めに吉川左紀子センター長の挨拶では、「為末さんに初めてお会いした時、アスリートでありつつ、スポーツを通して人間のこころを考えている人だという印象を受けた。為末さんが下條先生のファンということで始まったこの企画だが、対談を通して人間のこころや行き方といったことにアプローチできる機会となれば」と話しました。前半は為末氏と下條教授の対談と会場とのディスカッションを元に、前日のテーマである「限界」「イップス」に続き、今回は「勝負強さ」という新たなテーマへと挑戦しました。後半はこころの未来研究センター特定教授の吉岡洋教授を迎えて「創造性」をメインテーマとしての鼎談となりました。

昨日の振り返りとともに、まず初めに為末氏より「限界」「イップス」というキーワードをあげ、これらと関係の深い「勝負強さ」について、問題提起がありました。そもそも勝負強さには短期的な勝負強さ(本番に強い)と長期的な勝負強さ(選手生活を長く続ける)があるのではないかと話し、勝負強さに関わりのある要因として集中の深さや自分を信じる力の強さ、そして客観的に自分の状態を把握してしまう分析力の弱さについて言及しました。これに対し下條教授は、「そもそも勝負強さは存在するのか?」という質問を投げかけ、確率論から認知の錯誤ではないかという見解を述べました。例えば、「サイコロを10回振って、5回以上勝ち(あるいは負け)」が続く確率について計算すると、約20%の確率で起こりうると算出し、人間の感覚よりも高い確率で起こることを説明しました。また、人間は偶数、奇数、偶数、偶数、奇数...など、交代を「ランダム」と見なす認知バイアスを持っていることから、偶然に起こった連続した勝ち(負け)について誤った原因の誤帰属、後付けの結果論(例:勝負強いかどうか)を話しているにすぎないのではないかと分析。一方で、為末氏は実際にはそうであっても、こころの中では迷信と真実を行き来しているので、社会的な世界の中で生きていること自体が、勝負の世界にも入り込んでくるのではないかと指摘します。下條教授は、実体リアリティー(物理世界)と心理リアリティー(心的世界)という概念を持ち出し、実体リアリティーと心理リアリティーが人々の間で共有された途端、その共有リアリティー(共同幻想)が実体リアリティーをも動かす可能性があると考察しました。

ディスカッションでは、「勝負強さがないと思っていること自体が、爆発的なパフォーマンスを抑えてしまうのではないか」「勝負に強い人ほど、勝負の勝ち負けや社会的な評価とは違う軸で、パフォーマンスしているのでは」など鋭い質問や意見が飛び交いました。

後半は、この4月にこころの未来研究センターに着任した美学・芸術学専門の吉岡洋教授を迎え、これまでの対談を踏まえて「創造性」というキーワードに着目し、新たな問題提起がありました。大きなものとして、美術や芸術の制作場面とスポーツの「勝負」に見られる共通の特徴から、晴れ舞台での「空虚」「空白」を一つのキーワードとして提示しました。一般に緊張して頭が真っ白になるような状態はネガティブに捉えられますが、芸術制作においてもスポーツにおいても、その「空白・空虚」が大切なのではないかと新たなテーマを投げかけます。前日の対談へのコメントとして、一度ドーピングを経験した選手は、その後ドーピングなしでも速く走れるようになる場合があることや、誰かが限界を破って新しい記録を達成すると、その後に続く人はその壁を破りやすくなるという話は芸術にも共通し、何か新しいものが達成されたあと、多くの人がそれを模倣できてしまうという現象に似ていると述べました。また勝負強さに関しては、自分が信じるという「解釈」の意味を強調し、芸術に関しても意味づけの有効性で勝負しているという考えを述べました。

3人を交えた鼎談では、吉岡教授の提示した「空白・空虚」について、為末氏・下條教授より独自の視点でのコメントから始まりました。為末氏は、競技でも目標を重視しすぎて結果的に隙間をなくしてしまう可能性があるが、空白がないことよって損なわれるものが何であるのか興味深いと話しました。対して下條教授は、吉岡教授の隙間(空白)が「未だ意味づけられていない空間」とすると創造性とつながるのではないかと言及し、解釈に関しては、過去に対してどう総括するか、文脈依存性の観点から隙間や空白についてもっと具体的に膨らますことができるのではと述べました。為末氏、下條教授双方の興味関心として、吉岡教授の話した「全てやり尽くされている感」に注目し、どの分野でも壁を突破する前に衝突する課題であると同時に、やられてないからやることが創造的なのではなく、既存のものから、いかに新しい規則ややり方を編み出すことができたが重要であると語りました。

最後のディスカッションでは、創造性の定義やフローやゾーンから生まれる創造性、失敗から生まれる創造性、そして最後は知ることと創造性の関係についての質問の元に、対談のまとめとなりました。為末氏は、知ること(覚えること)と同時に「忘れること」の重要性を指摘し、覚えた上で忘れるということが何らかの抜け道につながるのではないかと話しました。下條教授は、これまでの研究人生や大学院生の指導の経験から、新しい研究のアイデアが思いついたとき、すぐに論文などの過去の知識を調べるのではなく、何も知らない状態で自分の興味をできる限り言語化することで、独自の問題意識やモチベーションを認識することが重要であると話しました。吉岡教授は、いきなりゼロからクリエイティブで個性のあるものを目指すのではなく、模倣から始めることによって、模倣の中でどうしてもオリジナルとは異なってしまう部分が、後に創造的であると解釈されるのではないかと締めくくりました。最後に吉川左紀子センター長は、「大学でやっていることがいろんな軸で評価される中、このようなイベントを通して、周りの人々が面白いんじゃないかと言ってくれることが、人であれ、組織であれ、持っているクリエイティブパワーを強くしてくれるのではないか、ということを10年の締めくくりの年として考えるきっかけとなった」と話し、今後の対談セミナーの展望を述べつつ、盛況の中二日連続で行われた対談セミナーを終えました。

[DATA]

▽日時:2016年6月12日(日)

▽場所:稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

第5回 為末大vs.下條信輔 対談セミナー「自分ではない自分に出会う」

13:00~14:30 ①「勝負強さの中心にあるもの」

15:00~16:30 ②「好奇心・創造性・パフォーマンス」

為末大(元陸上競技選手一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)

下條信輔(米国カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授)

吉岡 洋(美学・こころの未来研究センター特定教授)

▽参加者数:92名

第4回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

2013年度に3回にわたって開催された、元オリンピック陸上競技選手の為末大氏(一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)と認知神経科学者の下條信輔教授(米国カリフォルニア工科大学教授/こころの未来研究センター特任教授)の「為末大 vs. 下條信輔対談セミナー」。3年越しとなりましたが、この度第4回、第5回の対談セミナーを開催いたしました。為末氏は、世界陸上選手権のハードル種目で2大会銅メダル、オリンピック3大会連続出場の経歴を持ち、現在はコメンテーターや指導者として活躍しながら、今年5月には『逃げる自由 〈諦める力2〉』(プレジデント社)を上梓するなど数多くの著書を出しています。下條信輔教授は、認知神経科学のトップランナーとして日米を往復しながら研究活動をおこなっており、著書に『サブリミナル・マインド』(中公新書)、『<意識>とは何だろうか』(講談社新書)などがあり、現在、朝日新聞DIGITAL「WEBRONZA」(ウェブロンザ)のレギュラー執筆者を務めています。

吉川左紀子センター長の挨拶より始まった3年ぶりの対談セミナーは、前回までの振り返りとともに、為末氏と下條教授の最近の興味関心からのスタートとなりました。まず初めに為末氏より、「限界」にまつわる様々な観点からのエピソードや考察を交えた問題提起がありました。「規範」と限界の話では、陸上選手のロジャー・バニスターの記録や、ディック・フォスベリーの背面跳びを例に、限界が無意識のうちに社会的な規範や常識の枠内に囚われてしまっているのではないかと分析。さらに、スポーツ業界では観客が多いと結果が出やすいと言われていることから、シドニー五輪のキャシー・フリーマンの400m走決勝の映像を実際に見ながら、「集団」での自分という存在にも着目し、観客に見守られながら自分が走っているのか、または何かに走らされているのか、社会と個人の関係について考察しました。問題提起の中でも特に興味深い視点として、物事を冷静に分析し、把握する「知性」がある選手ほど、想定内の成績に収まり、一方で何も考えずに無我夢中で没頭する選手ほど、時に思いがけない結果を出すような印象を話し、知性が限界に与える影響についての鋭い考察を述べました。「動き」については、為末氏自身のお子さんの成長を見ていく中で、発達初期の段階で動きのパターンがある程度決まり、それがのちのパフォーマンスに影響するのではないかと指摘しました。最後に「癇癪」と限界の話では、スポーツ選手の中には癇癪を起こしやすい人も多くいると話し、その突然の感情の表出が、最後にプレーでふりきれる、没頭できる力とつながっているのではないかという、独自の経験からの鋭い考えを披露しました。

為末氏の問題提起に対し、下條教授は認知心理学的観点から様々な実験やデータを持ってして、これらの問題により深く斬り込みます。パフォーマンス時の観客の有無に関しては、ザイアンスのゴキブリを用いたユニークな社会的促進の実験を見せ、実験環境(ゴキブリが走るコースの複雑さ)によって、観客がいる方がパフォーマンスにプラスに働く場合と、マイナスに働く場合があると話しました。加えて、近年再現されたサブリミナル広告の実験結果から、実験参加者の内的状態(もともと喉が乾いているかどうか)によって、外から受ける刺激(閾下でのコーラの映像)の効果が異なるという最新の知見も紹介しました。また人間の臨界期の話では、人間の脳は、能力を学習できる適切な時期があり、それ以降にいくら学習しても獲得することが難しいと言われていることから、広くは臨界期の社会的な経験自体(生育環境、親の期待値など)も含めて身体化される可能性があると示唆しました。対談を通して、為末氏、下條教授、そして会場を巻き込んで生み出されるダイナミックなアイデアの中を行き来することで、徐々に「こころと身体と社会性」というキーワードが浮かび上がった前半でした。

後半では京都大学の学生・教職員とのディスカッションを通して、前半の問題提起をさらに掘り下げました。「チームスポーツでは、他者のパフォーマンスが自分のパフォーマンスに影響することがあるが、なぜか」「目標を立てるときは、途方もなく高い目標を立てるべきか、達成できそうな目標を立て次々更新していくべきか」「一般的に知性は良いものと考えられているが、そのために自分のパフォーマンスが制限されてしまうという現象が衝撃的」など、会場からの興味深い質問を元に、今回の主要テーマの一つである「イップス」に迫ります。イップス(チョーク)とは、重度のプレッシャーなどの精神的な原因などによりスポーツの動きに支障をきたし、自分の思い通りのプレーができなくなる運動障害のことであり、選手生命を大きく左右する要因の一つです。為末氏は自身の競技経験から、「考え始めの谷」という言葉を用いて、感性でひたすらに走ってきた選手が、トレーニングの過程で自分がどのように動いているのか改めて考え始めた途端、突如そもそもどうやって動いていたのかわからなくなるという、いわゆる「イップスの入り口」に対する興味を語りました。

為末氏のイップスに対する発見や考察を受け、下條教授は認知神経心理学的知見から、イップスになりやすい人の特徴として「損失回避傾向」を挙げ、その傾向が高い人ほど、予想される報酬が高くなればなるほど、逆に運動によくない影響を与えてしまうと解説します。具体的には、金メダルが取れて当たり前という世の中の風潮の中に選手が置かれ、「金メダルが取れなかったらどうしよう」と思ってしまう人ほどイップスに陥りやすく、逆に「金メダルなんて取れなくて当たり前」というメンタリティの人ほど、意外にも良いパフォーマンスにつながりやすいという心理学知見を紹介しました。さらに話は発展し、自分で設定した「目標」とイップスの関係や、社会的な影響によるイップスと個人的な問題によるイップスの違い、さらにはイップスに対する認知セラピーの可能性やイップスの予防についても言及しました。

対談の終盤では、為末氏より引退してから立ち上げた会社での経験などから、全てを自分で完結させようとするアスリート特有の性質への気づきを述べ、また抱えている社員が認識している世界と為末氏自身が認識している世界の差に驚きつつも、人がどの段階で学びが止まっているかを理解し、どうしたらその状態から抜けることができるのかということが最近の大きな関心であると述べました。下條教授は、為末氏やアスリートの話は研究者とも通ずるところがあり、創造的な研究を行うためには論理的な分析能力だけでなく、自由な発想力が必要であり、知性と感覚のバランスが非常に大切であると話しました。対談から溢れる問題提起や興味関心は非常に多岐にわたり、翌日に控える第5回対談セミナーでの大きなテーマの一つ「創造性」について考える材料がたくさん散りばめられた対談イベントとなりました。

[DATA]

▽日時:2016年6月11日(土)

▽場所:文学部新館第3講義室

▽プログラム

第4回 為末大vs.下條信輔 対談セミナー「自分のこころは誰のもの?」

10:30~12:00 ①「限界をつくる・限界を超える」

13:00~14:30 ②「イップスの入り口」

為末大(元陸上競技選手一般社団法人アスリートソサエティ 代表理事)

下條信輔(米国カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授)

▽参加者数:61名

船橋新太郎教授 退職記念講演会を開催しました

2016年3月5日、京都大学稲盛財団記念館大会議室にて「船橋新太郎教授 退職記念講演会」を開催しました。

2007年4月にこころの未来研究センターが創設された当初からのメンバーとして、船橋新太郎教授は、神経生理学、神経科学を専門に、ヒトのこころの働きである知性や創造性をはじめ、思考、判断、意思決定などに関わる大脳皮質前頭連合野の働きについて、長年研究してきました。

講演会では、はじめの挨拶として吉川左紀子センター長が、船橋教授と共にこころの未来研究センターを設立した当時のエピソードをまじえながら、共に活動をおこなった日々を振り返り、はなむけの言葉を贈りました。続いて、船橋教授の恩師である久保田競京都大学名誉教授が来賓挨拶に立ち、教授との長年の思い出や研究生活について話されました。

その後、司会進行を務めた阿部修士准教授が船橋教授の経歴を紹介し、最終講義がおこなわれました。「前頭連合野との35年」と題して船橋教授は、35年間に渡る研究人生を振り返り、自身の取り組んできた研究とその成果、今後の展望について話しました。また、講演会終了後には、京都大学構内にて定年退職祝賀会が開催され、船橋教授にゆかりのある出席者や研究室のメンバーらによって、教授を囲んでの祝いと歓送の時間がもたれました。

船橋教授の研究実績は、下記のリンク先ページで閲覧可能です。また、これまでの研究の歩みが詳細に紹介されたインタビュー記事が、京都大学学術研究支援室のウェブサイトで公開されています。合わせてお読みください。

船橋新太郎|こころの未来研究センター

船橋庵・船橋研究室ウェブサイト

前頭連合野の機能解明〜船橋研究室の船出秘話 | ドキュメンタリー

[DATA]

「船橋新太郎教授 退職記念講演会」

▽日時:2016年3月5日(土) 16:00~17:30 (開場15:30~)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽参加者数:83名

▽プログラム:

センター長挨拶:吉川左紀子(こころの未来研究センター・教授/センター長)

来賓挨拶:久保田競(京都大学名誉教授)

講演者紹介

講義 「前頭連合野との35年」:船橋新太郎(こころの未来研究センター・教授)

こころの未来研究センターからの花束・記念品贈呈:吉川センター長、畑中千紘(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定助教)

人間・環境学研究科教授会からの花束贈呈:カール・ベッカー(こころの未来研究センター・教授)

司会進行:阿部修士(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授)

鎌田東二教授 退職記念講演会・シンポジウムを開催しました

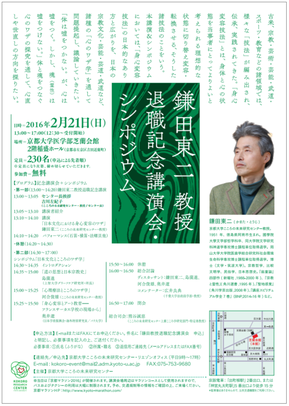

2016年2月21日、京都大学芝蘭会館稲盛ホールにて「鎌田東二教授 退職記念講演会・シンポジウム」を開催しました。

2016年2月21日、京都大学芝蘭会館稲盛ホールにて「鎌田東二教授 退職記念講演会・シンポジウム」を開催しました。

こころの未来研究センターが設立された2007年4月に教授として着任した鎌田教授は、宗教哲学、民俗学、日本思想史、比較文明学を専門に研究活動をおこなってきました。

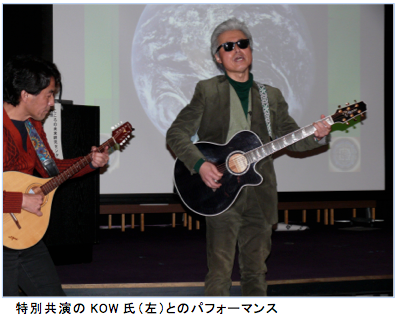

200名の参加者を迎えた退職記念講演会の第一部は、はじめの挨拶として吉川左紀子センター長が、こころの未来研究センターと鎌田教授の歩みを振り返りました。続いて、司会の熊谷誠慈准教授による鎌田教授の紹介があり、「日本文化における身心変容のワザ」という演題にて鎌田教授が1時間の講演をおこないました。鎌田教授は、石笛、横笛、法螺貝に続いてギターを手にオリジナルソングを演奏し、神道ソングライターとしてのパフォーマンスを披露しました。

第二部は、シンポジウム「日本文化とこころのワザ学」として、3名のシンポジストが講演をおこないました。上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長は、「道の思想と日本宗教史」という演題にて、日本における技芸等を通した道の追求と宗教あるいは宗教的な伝統との関わりについて考察しました。次に、河合俊雄教授は「心理療法とこころのワザ学」という演題にて、心理療法における「ワザ」の独自性について紹介し、日本文化の中で創り上げられたワザと中世における錬金術を重視したユングの思想を比較することで考察を深めました。続いて、奥井遼パリ第五大学研究員(日本学術振興会海外特別研究員)は、「身心変容とアート教育ーフランスサーカス学校の現場から」という演題にて、現在フランスでフィールドワークを重ねているフランス国立サーカス学校におけるワザの継承を通して、文化の継承と発展、芸術と教育の関係について論じました。その後、休憩をはさんで鎌田教授と3名のシンポジストに加え、コメンテーターに広井良典千葉大学教授を迎えて、総合討論がおこなわれました。

閉会後は、同じ芝蘭会館の山内ホールにて懇親会がおこなわれ、岡野弘彦國學院大學名誉教授、長尾真元京都大学総長、山極壽京都大学総長、陶芸家の近藤高弘氏らがはなむけの言葉を贈り、鎌田教授を囲んで和やかな交流のときを持ちました。

鎌田教授の業績一覧、シンポジウム当日の資料は、下記より閲覧・ダウンロードが可能です。

[DATA]

「鎌田東二教授 退職記念講演会・シンポジウム」

▽日時:2016年2月21日(日) 13:00~17:00(12:30~受付開始)

▽場所:京都大学芝蘭会館稲盛ホール

▽参加者数:200名

▽プログラム:記念講演会+シンポジウム

・第一部(13:00~14:20)鎌田東二教授退職記念講演

13:00~13:05 センター長挨拶:吉川左紀子(こころの未来研究センター・教授/センター長)

13:05~13:10 講演者紹介

13:10~14:10 講演「日本文化における身心変容のワザ」鎌田東二(こころの未来研究センター・教授)

14:10~14:20 パフォーマンス(石笛・横笛・法螺貝他)

・休憩(14:20~14:30)

・第二部(14:30~17:00)シンポジウム「日本文化とこころのワザ学」

14:30~14:35 イントロダクション

14:35~15:00「道の思想と日本宗教史」島薗進(上智大学グリーフケア研究所・所長)

15:00~15:25「心理療法とこころのワザ学」河合俊雄(こころの未来研究センター・教授)

15:25~15:50「身心変容とアート教育ーフランス国立サーカス学校の現場から」奥井遼(日本学術振興会・海外特別研究員/パリ大学)

15:50~16:00 休憩

16:00~16:50 総合討論

ディスカッサント:鎌田東二、島薗進、河合俊雄、奥井遼

コメンテーター:広井良典(千葉大学法政経学部・教授)

16:50~17:00 閉会

総合司会:熊谷誠慈(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門・特定准教授)

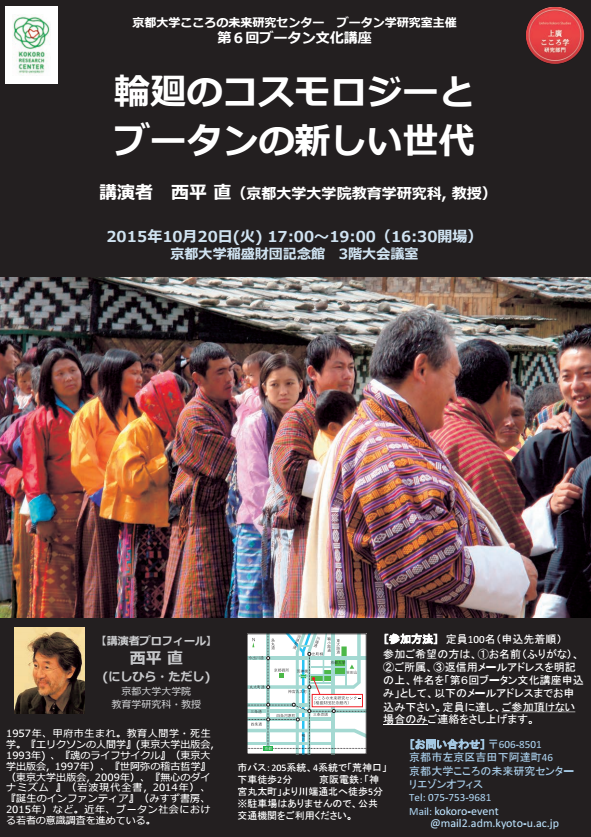

第6回ブータン文化講座 「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」を開催しました

2015年10月20日、こころの未来研究センターブータン学研究室の主催による第6回ブータン文化講座 「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」が、稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。

ブータン学研究室では、アウトリーチ活動の一環として「ブータン文化講座」を定期開催しています。今回は、教育学研究科の西平直教授をお招きし、「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」をテーマにご講演いただきました。司会進行は、ブータン学研究室の熊谷誠慈准教授が務めました。

○参加者アンケートより

・教育、現代の若者という側面でブータンについて知ることができた。(学部生)

・ブータンの人たちの根源としての輪廻の話が面白かった。(社会人)

・ブータンの方々の来世を意識する生活がとても印象的だった。(大学院生)

・グローバリゼーションを西側のモノサシで測ることで他国を見ることは無理であることが分かった。(社会人)

・表面的には発展が急速に進んでいても、思想等の根底にある部分はそう簡単に変わらないのだと感じ興味深かった。(学部生)

・抽象的なGNH論ではなく、現実のブータンで若者がどのように生きているのかを知り興味をもちました。(社会人)

[DATA]

第6回ブータン文化講座

「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」

▽ 日時:2015年10月20日(火) 17:00~19:00(16:30開場)

▽ 場所:京都大学稲盛財団記念館3階 大会議室

▽ 講演者:西平 直(京都大学大学院教育学研究科・教授)

▽ 司会進行:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター准教授)

▽ 主催:京都大学こころの未来研究センター ブータン学研究室

▽ 参加者数:98名

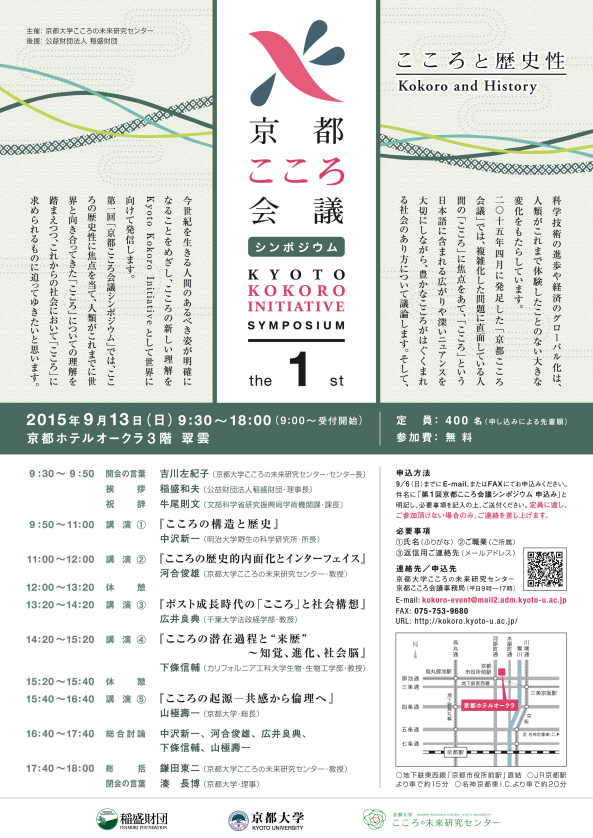

第1回京都こころ会議シンポジウム「こころと歴史性」を開催しました

2015年9月13日、京都ホテルオークラにて第1回京都こころ会議シンポジウム「こころと歴史性」を開催しました。4月に発足した「京都こころ会議」の第1回シンポジウムとして、こころの歴史性に焦点をあて、5人の講演者がそれぞれの専門分野から講演、討論をおこないました。当日は、400名を超える参加者にご来場いただきました。

はじめに吉川左紀子センター長が、京都こころ会議発足の経緯を紹介し、その意義と取り組みについて、「歴史や文化、自然や環境など大きな枠組みと関係づけながらこころの豊かさやかけがえのなさを明らかにし、豊かなこころを育む人間社会のあるべき姿を国内外に"Kyoto Kokoro Initiative"として発信していきたい」と挨拶しました。

続いて、公益財団法人稲盛財団の稲盛和夫理事長より、「稲盛財団では、人類の未来は科学の発展と精神的進化のバランスがとれて初めて安定するとの理念を掲げ、さまざまな取り組みを続けてきた。ひとのこころの大切さを問い直し、日本人に古くから伝えられて来た倫理観や道徳心について、その実践や提言を世界に向けて発信する本事業が、今後の人類の精神的進化に大きく貢献することを願っています」と、激励の言葉を頂きました。

また、文部科学省研究振興局学術機関課の牛尾則文課長より、「こころの未来研究センターは、学問の領域をこえてこころに関する学際的な研究を進め、社会にも積極的に成果を発信している。真のこころの豊かさが問われている今この時期に、本会議が始まるのはタイミングとしても素晴らしい。ますますの発展を祈念します」とお祝いの言葉を頂きました。

続いて、中沢新一明治大学野生の科学研究所所長が「こころの構造と歴史」というテーマで基調講演を行いました。中沢先生は「自然科学と人文学が考えるこころをつなぐことが、今こそ必要である」とし、現代の神経科学において解明されてきたこころと、人文学が捉えてきたこころを比較しながら「21世紀は、ものとこころの統一が重要な要素となる。今後、脳の過程とこころの過程が近付き、さらに深い理解が可能になるだろう」と、京都こころ会議への期待を話されました。

次に、こころの未来研究センターの河合俊雄教授が「こころの歴史的内面化とインターフェイス」というテーマで講演しました。「自然や異界にまで広がるオープンシステム」として捉えられてきた日本人のこころと、キリスト教での祈りから精神分析にまでつながる「個人の中に閉じ込められたクローズドシステム」としての西洋人のこころを比較すると共に、インターネット社会が出現してこころをインターフェースとして捉える傾向へと変化してきた流れについて、臨床心理学の視点から考察をおこないました。

午後は、広井良典千葉大学教授が「ポスト成長時代の『こころ』と社会構想」というテーマで講演をおこないました。公共政策、科学哲学を専門とする広井先生は、拡大・成長から成熟・定常へと変化する日本において人のこころや社会はどのように対応するべきか、文化的史実やデータに光をあてながら、ポスト成長時代のこころと社会の在り方について展望しました。

休憩をはさんで、下條信輔カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授が「こころの潜在過程と"来歴"~知覚、進化、社会脳」というテーマで講演をおこないました。下條先生は、自身の研究から生まれた「こころの来歴(らいれき)」という概念について、「年輪がその木の生育歴を一瞬で示すように、来歴は遺伝-経験、環境-脳の相互作用の痕跡が、あらゆる時間スケールで、個体の歴史を超えて重ね合わさったもの」とし、自分や他者の来歴を丹念に振り返ることで人間の本性や、未来のこころを探る手がかりになる、と考察しました。

最後に、山極壽一京都大学総長が「こころの起源――共感から倫理へ」というテーマで講演をおこないました。霊長類学が専門の山極先生は、性を隠匿し食を公開するという、他の霊長類とは逆の独自システムを持つ人間の特性に注目し、複雑な人間社会の背景にある人のこころの成り立ちについて、ゴリラをはじめとする霊長類研究の成果を様々な動画とデータとともに示しながら、こころの理解における比較研究の意義について論じました。

その後、5名の講演者による総合討論がおこなわれ、総括コメントとして、鎌田東二こころの未来研究センター教授が「知のフロントランナーたちがこころについて様々な角度から考察した豊かな時間だった」と語り、日本人のこころとアニミズムに関連して、戦後に流行した「リンゴの唄」の歌詞を紹介し、「りんごにもこころを見出す日本のアミニズムがどんな可能性をもつのか、今後の京都こころ会議での議論の展開に期待している」と述べました。

また、閉会の言葉として湊長博京都大学理事・副学長が、「京都大学には20をこえるたくさんの研究所、センターがあり、こころの未来研究センターはそのうち最も小さいセンターだが、こころという最も大きいものを対象に研究をおこなっている。こころをめぐる研究が今後、個人と社会の道しるべにつながるよう発展していくことを期待しています」と話し、シンポジウムは閉会しました。

今回おこなわれた第1回京都こころ会議シンポジウムの講演内容は、書籍として出版される予定です。また、2016年には「国際京都こころ会議」を開催する予定です。

[シンポジウム写真(登壇順)]

[DATA]

▽ 日時:2015年9月13日(日)9:30~18:00(9:00~受付開始)

▽ 会場:京都ホテルオークラ3階 翠雲(アクセス)

(京都市中京区河原町御池)

▽ プログラム:

9:30-9:50 開会の言葉 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・センター長)

挨拶 稲盛和夫(公益財団法人稲盛財団・理事長)

祝辞 牛尾則文(文部科学省研究振興局学術機関課・課長)

9:50-11:00 講演① 「こころの構造と歴史」

中沢新一(明治大学野生の科学研究所・所長)

11:00-12:00 講演② 「こころの歴史的内面化とインターフェイス」

河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授)

12:00-13:20 休憩

13:20-14:20 講演③ 「ポスト成長時代の「こころ」と社会構想」

広井良典(千葉大学法政経学部・教授)

14:20-15:20 講演④ 「こころの潜在過程と"来歴"~知覚、進化、社会脳」

下條信輔(カリフォルニア工科大学生物・生物工学部・教授)

15:20-15:40 休憩

15:40-16:40 講演⑤ 「こころの起源――共感から倫理へ」

山極壽一(京都大学・総長)

16:40-17:40 総合討論 中沢新一、河合俊雄、広井良典、下條信輔、山極壽一

17:40-18:00 総括 鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター・教授)

閉会の言葉 湊長博(京都大学・理事)

主催:京都大学こころの未来研究センター

後援:公益財団法人 稲盛財団

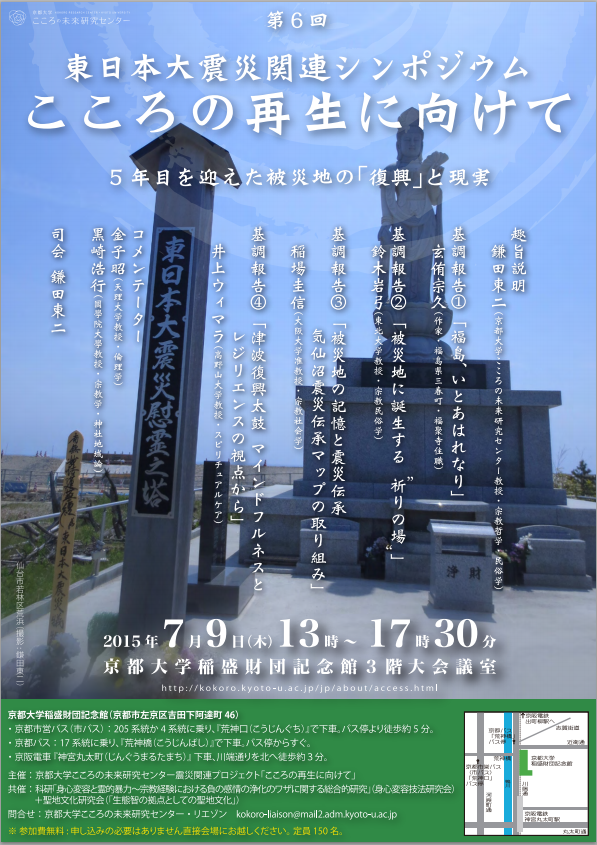

第6回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて~5年目を迎えた被災地の「復興」と現実」が開催されました

第6回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて~5年目を迎えた被災地の「復興」と現実」が7月9日、京都大学稲盛財団記念館大会議室でおこなわれました。

こころの未来研究センターでは、東日本大震災後に「震災関連プロジェクト」を立ち上げ、被災地での調査活動やこころのケアに関する支援活動を継続しておこなっています。第6回目を迎えた震災関連シンポジウムは、「震災後の「復興」と現実」をテーマに開催しました。はじめに、司会者の鎌田東二教授が法螺貝を奉奏したのち、参加者全員で黙祷を捧げました。鎌田教授は、これまで震災プロジェクトで取り組んだ調査研究活動の報告をおこなうと共に、今回のシンポジウムについて、「現実に進行している事態の中から目に見える『物質的復興』を測ることは比較的容易です。しかし、目に見えない『心の復興』を測ることは極めて困難だと言えます」と話し、5年目を迎えた被災地の現状について討論していきたい、と主旨を伝えました。

第一部初めの基調講演では、福島県三春町の福聚寺住職で作家の玄侑宗久氏が「福島、いとあはれなり」という演題にて講演しました。復興活動の陰に隠れている福島の過酷な現状について、「あはれ」という言葉の意味を紐解きながら語りました。続いて、鈴木岩弓東北大学教授が「被災地に誕生する"祈りの場"」という演題で講演。多くの人の命が失われた震災で、残された人々がいかに死者と繋がりを持っているかを様々な事例とともに挙げ、死者と生者を結ぶ場として祈りの場が創出されてきた現場を伝えました。続いて、稲場圭信(大阪大学准教授が「被災地の記憶と震災伝承:気仙沼震災伝承マップの取り組み」という演題で、気仙沼市で取り組む心のケアの道のりや被災地の記憶を記録し伝承する取り組みについて話し、新たに生まれた「共感縁」などについて紹介しました。続いて、井上ウィマラ高野山大学教授が「津波復興太鼓:マインドフルネスとレジリエンスの視点から」という演題で、震災後から継続して通い取り組んでいる被災地の心のケアを段階的に紹介し、マインドフルネス、レジリエンス(極度の不利な状況に直面しても、正常な平衡状態を維持することができる能力)などの観点から震災後の心のケアと今後の復興に必要な「トランスレーション型のリーダー」について提唱しました。4人の講演後、金子昭天理大学教授と黒崎浩行國學院大學准教授が、それぞれの専門からコメントを提供。その後、鎌田教授が進行役となって、登壇者らによる総合討論がおこなわれました。

[DATA]

▽日時:2015年7月9日(木)13:00~17:30

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽テーマ:「5年目を迎えた被災地~その「復興」と現実」

▽プログラム:

趣旨説明:鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター・教授(宗教哲学・民俗学))

基調報告(1):「福島、いとあはれなり」玄侑宗久(作家/福聚寺(福島県三春町)・住職)

基調講演(2):「被災地に誕生する"祈りの場"」鈴木岩弓(東北大学・教授(宗教民俗学))

基調報告(3):「被災地の記憶と震災伝承:気仙沼震災伝承マップの取り組み」稲場圭信(大阪大学・准教授(宗教社会学))

基調報告(4):「津波復興太鼓:マインドフルネスとレジリエンスの視点から」井上ウィマラ(高野山大学・教授(スピリチュアルケア))

コメンテーター:金子昭(天理大学・教授(倫理学))、黒崎浩行(國學院大學・准教授(宗教学・神社地域論))

司会:鎌田東二

▽参加者数:約100名

主催:京都大学こころの未来研究センター震災関連プロジェクト「こころの再生に向けて」

共催:科研「身心変容と霊的暴力~宗教経験における負の感情の浄化のワザに関する総合的研究」(身心変容技法研究会)+聖地文化研究会(「生態智の拠点としての聖地文化」)

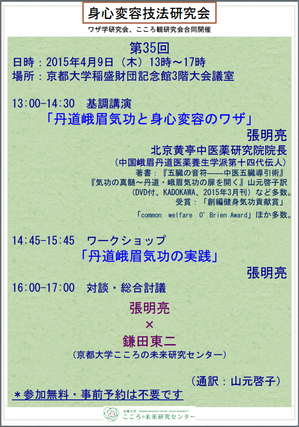

身心変容技法研究会一般公開講座「丹道峨眉気功と身心変容のワザ」を開催しました

鎌田東二教授が研究代表者を務める身心変容技法研究会の一般公開講座が、2015年4月9日、稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。

身心変容技法研究会は、科研基盤研究A「身心変容技法の比較宗教学-心と体とモノをつなぐワザの総合的研究」を正式名称とし、多彩な研究メンバーによる最新の研究成果を結びつけ、身体と心との相互的な関わりをワザやモノを媒介として分析・研究するプロジェクトです。一般に向けて公開する今回の講座は、昨年に続いて中国峨眉丹道医薬養生学派第十四代伝人の張明亮老師(北京黄亭中医薬研究院院長)をお招きし、基調講演とワークショップをおこなっていただきました。

はじめに、張老師による「丹道峨眉気功と身心変容のワザ」というテーマでの講演(通訳:山元啓子氏)があり、丹道峨眉気功の成り立ちに始まり、心と体を一つにするための実習と実践の方法まで、分かりやすい解説と実技の披露を組み合わせながらレクチャーいただきました。続いて、老師による表演と、参加者全員による実践ワークショップがあり、会場は熱気に包まれました。その後、司会進行を務めた鎌田教授との対談と総合討論によって議論を深めました。会場には200人を超える参加者にお越しいただき、盛況のまま終了しました。

[DATA]

▽ 日時:2015年4月9日(木)13時~17時

▽ 場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽ プログラム:

13:00~14:30 基調講演「丹道峨眉気功と身心変容のワザ」張明亮(北京黄亭中医薬研究院院長・中国峨眉丹道医薬養生学派第十四代伝人)

14:45~15:45 ワークショップ「丹道峨眉気功の実践」張明亮

16:00~17:00 対談・総合討議:張明亮×鎌田 東二(京都大学こころの未来研究センター・教授/宗教哲学・民俗学)

通訳:山元啓子、司会:鎌田東二

▽ 参加者数:約200名

「超高齢社会を健やかに幸せに生きる」シンポジウムを開催しました(清家助教によるイベントレポート)

2015年3月21日、「超高齢社会を健やかに幸せに生きる」シンポジウムが稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。研究プロジェクトの代表を務める清家理助教(上廣こころ学研究部門)のレポートを掲載します。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクト

「孤立防止のための互助・自助強化プログラム開発」プロジェクト

2014年度シンポジウム「超高齢社会を健やかに幸せに生きる」

報告:清家理 助教(上廣こころ学研究部門)

当日は、京都や大阪、滋賀などにお住まいのおよそ150人の参加者にご来場いただきました。はじめに、吉川左紀子センター長が挨拶に立ち、「今日は、くらしの学び庵で提供している『学びあい』の内容を凝縮させ、『健やかに幸せに生きる』ためのヒントを皆さんにご提供できる1日になればと願っています」と話しました。次に、司会進行を務める清家助教より、2014年10月より京都市上京区でスタートした「くらしの学び庵」の歩みについて説明しました。

続いて、白眉センター助教の坂本龍太先生が「ブータンからの叡智-幸せに生きるとは-」というテーマで講演しました。ブータンは、「幸福の国」として報道等を通じ、すっかりおなじみになりつつありますが、坂本先生は、診療・検診の場面を通じて実感したこと、体験したことをもとにお話くださいました。休憩をはさんで基調講演では、独立行政法人国立長寿医療研究センター総長の鳥羽研二先生が、「こころも身体もすこやか歳を重ねるために必要なこと」というテーマで講演をおこないました。講演では「フレイル」をキーワードに、早期発見をして、対処することの必要性について、即実践できるアドバイスが数多く紹介されました。

その後、くらしの学び庵での「よろず相談会」の拡大版として、参加者の方々よりいただいた質問に対し、講師陣が各自の専門領域から回答する、「くらしの学び庵Q&A『幸せに歳を重ねるために必要なこと』」が、吉川センター長の司会進行でおこなわれました。冒頭では、パネラーとして、西窪一京都市役所保健福祉局長寿社会部長と田中聡京都信用金庫業務部ていねい推進課副長が登壇し、行政、金融それぞれのフィールドで超高齢社会を迎えて直面している課題、課題に対し、独自で取り組んでいることを5分間ずつレクチャーしました。Q&Aでは、参加者から寄せられた数多くの質問の中から、多くの方々が抱えておられると想定される悩みや疑問を中心に6点の質問が取り上げられ、講師ひとりひとりが丁寧に回答しました。

最後に、くらしの学び庵で「老化と病気の予防で錆び知らず!」の講義を担当している独立行政法人国立長寿医療研究センター副院長の荒井秀典先生より挨拶があり、「参加者の皆さんには、ぜひ今日の学びを活かしつつ、ここにいない人たちにも何かしら還元していただけたら幸いです。また、講師陣は、くらしの学び庵を通じて『健やかに幸せに生きるための術』を今後も多くの人に伝えていきたい」というお話があり、シンポジウムは終了しました。

[DATA]

▽日時:2015年3月21日(土)14:00-17:00(開場13:30~)

▽会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

14:00‐14:10 開会あいさつ :吉川左紀子(こころの未来研究センター教授・センター長)

14:10-14:25 くらしの学び庵と歩み「学びあいから生まれているもの」清家理(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

14:25-14:55 くらしの学び庵特別講義編「ブータンからの叡智-幸せに生きるとは-」坂本龍太(白眉センター特定助教)

14:55-15:10 休憩

15:10-15:40 基調講演「こころも身体もすこやかに歳を重ねるとは」鳥羽研二(独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)

15:40-15:50 休憩

15:50-16:50 くらしの学び庵Q&A編「幸せに歳を重ねるために必要なこと」司会:吉川左紀子

パネラー:鳥羽研二、西窪一(京都市役所保健福祉局長寿社会部長)、田中聡(京都信用金庫業務部ていねい推進課副長)、坂本龍太、清家理

16:50-17:00 閉会あいさつ:荒井秀典(独立行政法人国立長寿医療研究センター副院長)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター 後援:京都市、京都市教育委員会、研究大学強化促進事業「百家争鳴」プログラム、文部科学省 地(知)の拠点整備事業(50音順)

▽参加者数:150名

くらしの学び庵初級コース3期目は、5月~7月開講予定です。開催決定が決まり次第、当ホームページに詳細を掲載します。

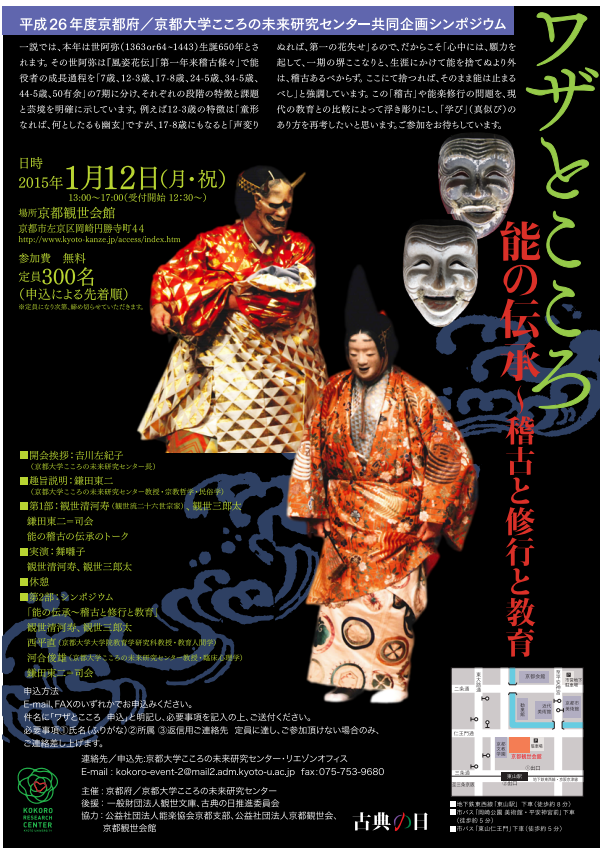

京都府との共同企画「ワザとこころ 能の伝承~稽古と修行と教育」を開催しました

2015年1月12日、京都府/京都大学こころの未来研究センター共同企画シンポジウム「ワザとこころ 能の伝承~稽古と修行と教育」を左京区岡崎の京都観世会館で開催しました。

2015年1月12日、京都府/京都大学こころの未来研究センター共同企画シンポジウム「ワザとこころ 能の伝承~稽古と修行と教育」を左京区岡崎の京都観世会館で開催しました。

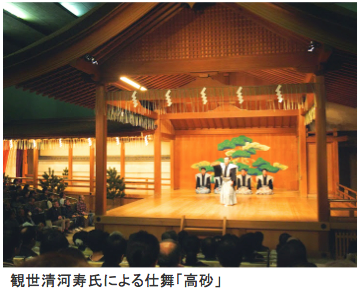

今回の「ワザとこころ」シンポジウムは、「『稽古』や能楽修行の問題を、現代の教育との比較によって浮き彫りにし、『学び』(真似び)のあり方を再考する」というテーマにもとづき、観世流二十六世宗家・観世清河寿氏とその御子息、観世三郎太氏をお招きし、京都を代表する能楽堂のひとつである京都観世会館を舞台におこなわれました。企画立案の中心となった鎌田東二教授が司会進行をおこない、後半のディスカッションでは、教育人間学を専門とする西平直京都大学教育学研究科教授、臨床心理学を専門とする河合俊雄教授を交え、日本を代表する伝統芸能である能におけるワザの伝承と歴史を縦軸に、現代の教育学とこころをめぐる研究を横軸に活発な議論が繰り広げられました。

シンポジウムは、鎌田東二教授による法螺貝の奉奏で始まりました。続いて、吉川左紀子センター長が来場者の皆さんにご挨拶し、鎌田教授が企画主旨の説明をおこないました。続いて、観世流二十六世宗家・観世清河寿氏を舞台上に迎え、鎌田教授が聞き手となって「能のワザの伝承」をテーマにお話しいただきました。そして清河寿氏のもとで修行に励む御子息の三郎太氏も登壇。宗家親子が並んで互いの立場で能における切磋琢磨の日々について語るという非常に貴重な時間となりました。「教え込むのではなく、自らの力でワザを体得することが重要」と稽古を与える者と受ける者との真剣勝負の日々を語る清河寿氏は、気迫に満ちた内容ながらも冗談を交えて気さくに聴衆に語りかけ、三郎太氏は、学業やクラブ活動に励みながらの修行の日々について「気付けばこの家にいたから」能の世界に溶け込んでいた、と清々しいほどの自然体の姿を見せ、会場の人々を魅了しました。その後、お二人を中心に素謡と仕舞の実演がおこなわれ、素謡「神歌」、続いて清河寿氏の仕舞「高砂」が披露されました。

後半は、お二人、鎌田教授、河合俊雄教授、西平教授が壇上に上がり、「能の伝承~稽古と修行と教育」をテーマにディスカッションをおこないました。伝統文化のワザの伝承と現代の教育との比較論、若い世代を育成するための教え手や周囲の人々のあるべき姿勢についてなど、活発な議論が交わされました。

会場となった京都観世会館には300人を超える参加者の皆さんにお越しいただきました。アンケートの感想には「非日常的な空間で、精神性の深い話を聴くことができた」「能楽が抱える伝承の形の一端をかいま見せていただいた」「能の世界に興味を持つことができた。今の日本社会にとって必要なことが感じられた」「西平先生、河合先生、鎌田先生のおかげで違った解釈で能を理解できた」「神歌、高砂の実演がとても良かった」など、好評なコメントを数多くお寄せいただきました。

[DATA]

▽ 日時:2015年 1月12日(月・祝)13:00~17:00(受付開始:12:30~)

▽ 場所:京都観世会館(京都市左京区岡崎)

▽ 参加費:無料

▽ プログラム:

開会挨拶:吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター長)

趣旨説明:鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学・民俗学)

第1部:能の稽古の伝承のトーク/観世清河寿(観世流二十六世宗家)、観世三郎太、鎌田東二(司会)

実演 舞囃子:素謡「神歌」観世清河寿、観世三郎太、大江泰正、坂口貴信、大江又三郎氏、林宗一郎/仕舞「高砂」観世清河寿、大江泰正、坂口貴信、大江又三郎氏、林宗一郎

休憩

第2部:シンポジウム「能の伝承~稽古と修行と教育」/観世清河寿、観世三郎太、西平直(京都大学教育学研究科教授・教育人間学)、河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授・臨床心理学)、鎌田東二(司会)

▽ 参加者数:338名

○主催:京都府、京都大学こころの未来研究センター

○後援:一般財団法人観世文庫、古典の日推進委員会

○協力:公益社団法人能楽協会京都支部、公益社団法人京都観世会、京都観世会館

□関連情報

公益財団法人禅文化研究所のブログに本シンポジウムの感想が掲載されました。

ワザとこころ 能の伝承 -京都観世会館- | 公益財団法人禅文化研究所

□メディア掲載情報

京都新聞(2015年1月7日付朝刊)に本シンポジウムの開催告知記事「能の教育学や舞囃子の実演 12日、左京でシンポ」が掲載されました。

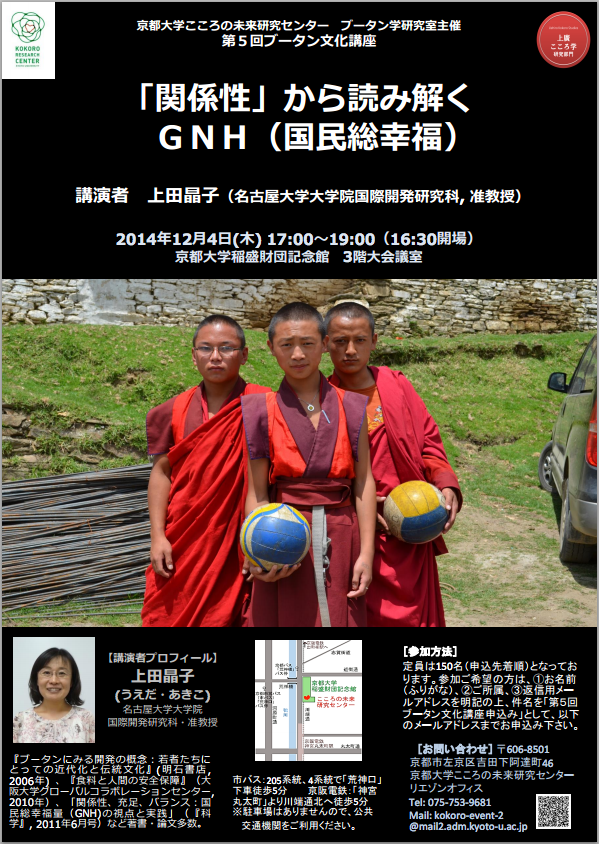

第5回ブータン文化講座 「『関係性』から読み解くGNH(国民総幸福)」を開催しました

2014年12月4日、こころの未来研究センターブータン学研究室の主催による第5回ブータン文化講座「『関係性』から読み解くGNH(国民総幸福)」が、稲盛財団記念館3階大会議室で開催されました。

ブータン学研究室では、アウトリーチ活動の一環として「ブータン文化講座」を定期開催しています。今回は、名古屋大学大学院国際開発研究科の上田晶子先生をお招きし、「関係性から読み解くGNH(国民総幸福)」をテーマにご講演いただきました。

○参加者アンケートより

・GNHについてブータン人の生活感覚、そして関係性の視点から通常聞くGNHの議論以上に主体的でリアリティある議論を聞くことができてよかった(大学院生)

・自分が関心を持っている分野のお話だったので、勉強になった(社会人)

・非常に具体的なレベルに落としこまれていて興味深かった(大学院生)

・GNHを「 関係性」 から考えると今までと違いブータンの幸福の見え方をより具体的に感じることができた(学部生)

・多方面からの幸福論を伺うことができ、未来の政策論を考えていく上で大変参考になった(大学院生)

[開催ポスター]

[DATA]

第5回ブータン文化講座

「関係性」から読み解くGNH(国民総幸福)

▽日時:2014年12月4日(木)17:00 ~ 19:00 (16:30開場)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽主催:京都大学こころの未来研究センターブータン学研究室

▽講演者:上田晶子(名古屋大学大学院国際開発研究科准教授)

司会進行:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター准教授/上廣こころ学研究部門)

▽参加者数:44名

「大荒行シンポジウム(科研 身心変容技法の比較宗教学)」を開催しました

鎌田東二教授が代表研究者を務める身心変容技法研究会(科研基盤研究A「身心変容技法の比較宗教学-心と体とモノをつなぐワザの総合的研究」)が、2014年11月20日、21日に「大荒行シンポジウム」を開催しました。20日は一般向けの公開シンポジウム、21日は研究者向けの研究会をおこない、日本各地で伝統を継承する荒行の先達による講演とディスカッションが繰り広げられました。

初日の一般公開シンポジウムでは、鎌田東二教授が企画趣旨説明をおこないました。その後、田中利典師(大峯金峯山修験本宗宗務総長・金峯山寺執行長)が「吉野修験道の荒行(奥駈け)」について、星野尚文師(本名:文紘、羽黒修験道松聖・所司役)が「羽黒修験道の荒行(峰入り)」について、高木亮英師(西国三十三所一番札所那智山青岸渡寺副住職)が「熊野修験:那智四十八滝の荒行(青岸渡寺滝行)」について、戸田日晨師(日蓮宗大荒行堂遠壽院住職・傳師)が「日蓮宗遠壽院の100日荒行」について、それぞれ講演をおこないました。これらの講演の後、倉島哲関西学院大学教授(社会学)がコメントを提供し、鎌田教授の進行のもと総合討論の時間を持ちました。

翌日・二日目は、「大荒行 身心変容技法研究会」と称し、研究者を対象により専門的な内容で研究会がおこなわれました。発表は、「1.吉野修験道の荒行の検討」(田中利典師、コメンテーター:町田宗鳳広島大学教授・僧侶、小西賢吾こころの未来研究センター研究員)、「2.羽黒修験道の荒行の検討」(星野尚文師、コメンテーター:棚次正和京都府立医科大学教授、奥井遼こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門研究員)、「3.日蓮宗の荒行の検討」(戸田日晨師、コメンテーター:津城寛文筑波大学教授、アルタンジョラーこころの未来研究センターワザ学共同研究員)、「4.天台修験道の荒行(千日回峰行と十二年籠山行)と総合討論」(発題者:鎌田東二教授、コメンテーター:篠原資明京都大学教授、井上ウィマラ高野山大学教授、永澤哲京都文教大学准教授)の順で進められました。会の締めくくりに、鎌田教授の進行により総合・総括討論が行われ、盛況のまま終了しました。

[DATA]

「大荒行シンポジウム」(一般公開、申込み不要)

▽日時:2014年11月20日(木)13:00~17:30

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室 アクセス

1.企画趣旨説明

鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学・民俗学)

2.吉野修験道の荒行(奥駈け)

田中利典師(大峯金峯山修験本宗宗務総長・金峯山寺執行長)

3.羽黒修験道の荒行(峰入り)

星野尚文師(本名:文紘、羽黒修験道松聖・所司役)

4.熊野修験:那智四十八滝の荒行(青岸渡寺滝行)

高木亮英師(西国三十三所一番札所那智山青岸渡寺副住職)

5.日蓮宗遠壽院の100日荒行

戸田日晨師(日蓮宗大荒行堂遠壽院住職・傳師)

6.コメント

倉島哲(関西学院大学教授・社会学)

7.総合討論

司会:鎌田東二

「大荒行」身心変容技法研究会(研究者対象、申込み不要)

▽日時:2014年11月21日(金)10:00~16:30

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室 アクセス

1.吉野修験道の荒行の検討:田中利典

コメンテーター:町田宗鳳(広島大学教授【僧侶】)、小西賢吾(京都大学こころの未来研究センター研究員)

2.羽黒修験道の荒行の検討:星野尚文

コメンテーター:棚次正和(京都府立医科大学教授)、奥井遼(京都大学こころの未来研究センター 上廣こころ学研究部門特定研究員・教育学)

――――昼食――――

3.日蓮宗の荒行の検討:戸田日晨

コメンテーター:津城寛文(筑波大学教授)

アルタンジョラー(京都大学こころの未来研究センターワザ学共同研究員・人類学)

4.天台修験道の荒行(千日回峰行と十二年籠山行)と総合討論 発題:鎌田東二

コメンテーター:篠原資明(京都大学教授)、井上ウィマラ(高野山大学教授)、永澤哲(京都文教大学准教授)

――――休憩――――

5.総合・総括討論 司会:鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学・民俗学)

京都府/京都大学こころの未来研究センター共同企画「第13回こころの広場」を開催しました

8月6日、京都府と京都大学こころの未来研究センターの共同企画による「第13回こころの広場 悩みと不安のイマ、むかし ~心理学と宗教学から考える~」が稲盛財団記念館3階大会議室でおこなわれました。

8月6日、京都府と京都大学こころの未来研究センターの共同企画による「第13回こころの広場 悩みと不安のイマ、むかし ~心理学と宗教学から考える~」が稲盛財団記念館3階大会議室でおこなわれました。

「こころの広場」は、毎年、「こころ」について多彩なテーマで一般の皆さんと考えるシンポジウムです。今年も大会議室を埋め尽くす満員のご参加をいただき開催しました。今回は、臨床心理学者と仏教学者がそれぞれの専門分野から、「悩みや不安」のむかしといまにスポットをあて、現代の私たちがどんな悩みと向き合っているかについて考える、ユニークなイベントとなりました。

冒頭、司会進行を務めた河合俊雄教授が、シンポジウムの主旨とこころの未来研究センターの取り組みについて紹介しました。「センターは、幅広い視点からこころを研究しています。私は臨床心理学が専門ですが、現代の人々の『悩み』のタイプが変わってきたように思います。この『悩み』や『不安』の変化について、文献に基づいた研究を進める熊谷准教授と、実践に基づいた研究を進める畑中助教、それぞれの知見から広く長い視点で見つめていきます」と話しました。

はじめの講演者として熊谷誠慈准教授(上廣こころ学研究部門)は、「悩みと不安のむかし 古き仏教は悩みや苦しみとどう向き合ってきたか」というタイトルにて発表をおこないました。「私は仏教学、宗教学を専門としているので、過去と現在、あるいは世界と日本を比べながら、仏教が悩みや不安とどう向き合ってきたかを考えてみたい」と話し、講演を「0.イントロダクション」「1.原始仏教の説く『苦』」「2.部派仏教や大乗仏教の説く『苦』」「3.仏教の死生観」「4. 悩みと不安のイマ」に分け、仏教の大きな流れ、苦悩への対応、死生観、時代や宗派、地域差について紹介しました。

熊谷准教授は、原始から教典で説かれているブッダの教えの目標は、心の生み出す「苦」をいかにしてのりこえるか、ということであり、仏教の根源的なテーマが苦悩から開放され乗り越えることだと、紹介しました。その「苦」にも様々な原因とタイプがあり、怒りや恨み、妬みや物惜しみなど、苦悩に関わる心の作用が部派仏教や大乗仏教で事細かに分類され、仏教における「苦」がいかに大きなテーマであるかを詳細に解説しました。また、死の恐怖について仏教は民衆の苦悩といかに向き合ってきたか、それぞれの時代と地域における死生観を紹介しました。最後に現在、世界各地で仏教がどのように広がっているのか、インド、ブータン、チベット、アメリカ、日本それぞれの仏教の特徴を紹介。日本では古くからの仏教が衰退する一方で、娯楽、観光の対象として文化的側面で注目されているものの、仏教の本質が再評価されているにはまだ到っていない、現代人の苦悩や悩みに対応する仏教としてはまだ課題なかばである、と現状を話しました。締めくくりとして、熊谷准教授は、「今日は仏教にかぎって話したが、仏教に限らず様々な古き知恵や伝統をたずねることで、現代の苦悩をのりこえ幸福の可能性を見いだすことができるのではないか」と提言しました。

続いて、畑中千紘助教(上廣こころ学研究部門)が「悩みと不安のイマ:現代の悩みのかたちを考える」というテーマで講演をおこないました。「私のほうでは現代人のこころの変化についてお話ししたい。悩みや不安の形から今のこころはどうなっているのか、私自身の10年の臨床心理士の経験からみつめてきた変化を追いながらご紹介したい」と前置きをし、「1.心理療法の前提:こころの『中』への窓口」「2.イマの悩みのかたち:『深さ』の消滅?」「3.くさいものにもふたいらず?:社会・文化的側面」「4.心理テストに現れた変化:プロジェクト研究より」「5.イマのこころのかたち:『関係』に溶け出す<私>」という分け方で、数多くの事例と共に解説しました。

畑中助教ははじめに、河合隼雄名誉教授の著書『カウンセリングを語る』(講談社+α文庫)や『新版・心理療法論考』(創元社)などを引用し、「心理療法は、その人の悩みのさらに中をみつめる作業。悩んでいる人は、悩みを話すことで自分のこころを見つめ直すことができる」と、心理療法が果たす役割と意義について説明。最近のクライエントの特徴として「簡単にカウンセリングにやってくる」「自分の心のなかで葛藤しない」など、悩み方の変化を紹介。「学期のはじめには授業登録の仕方が分からない、という悩みが心理相談室に寄せられる」というエピソードでは会場に笑いとどよめきが起こりました。また、過去に共同で取り組んだ「トイレ研究」の事例を紹介し、汚さを感じさせず他の空間と区別がなくなってきたトイレが現代人のこころのありようと共通している、と指摘。ロールシャッハ・テストに見る心理テストでは、何が見えているかをはっきりと答えない反応をする人が増え、主体性のなさが浮き彫りとなっていること、SNSやラインに見られるインターネットのサービスでタイムラインの中にそれぞれのつぶやきがまぎれ、中身よりもつながりを重視する傾向、「自分というものが関係に溶け出している」ことを指摘し、「悩みも不安も自分の内部に宿るものではない。だから葛藤もしない。それがイマの悩みや不安の形なのではないか」とこころの変化について考察しました。

講演のあと、河合教授の進行にて討論の場がもたれました。来場者からの質問やコメントに応えながら、三人によるディスカッションがおこなわれました。河合教授は、「熊谷さんの話を聴き、仏教は心理学であり、分析的な心理療法に通じると思った」と話し、「近代の意識は関係性が重視されるなか、その関係というものがどんどん狭まっている。仏教の関係性はおのれと宇宙にまで及ぶが、現代人の関係性はどんどん閉じた方向へと進んでいる」と指摘しました。熊谷准教授は、「『我がない』という意味では現代の若者が持っている悩みはある種、仏教的だと思ったが、仏教はもともとある我を徹底的に否定する。しかし、現代人には最初から我がない、というのは不思議。似て非なりという感覚だ」と感想を述べました。同じような指摘は参加者から寄せられたコメントにもあり、自我、主体性、関係性をめぐる興味深い考察がなされました。畑中助教は、「人の苦しみに入っていき、それを超えるための教えを説く仏教は、心理療法そのものだと思った。今回、思いがけず仏教と心理療法のつながりを実感した」と話し、河合教授は「今回で得たことをヒントに研究を進めて、共同プロジェクトへとつなげていければ」と今後への展望を話し、シンポジウムを締めくくりました。

参加者へのアンケートからは「古き仏教の話と現代人のこころの話、それぞれを対比できて良かった」、「熊谷先生の話で仏教の全般が分かり、勉強になった。畑中先生の話からは日頃感じている『今の若者像』がやはり現実なんだなと感じられ、納得しつつも不安になった」、「若い研究者二人の発表は新鮮で興味深く、元気になれた。こころに関する取り組みが知れてよかった」「河合教授の話から二人の発表者の人柄や意図がよく分かった」といった感想が数多く寄せられました。今後も、こころの未来研究センターでは、研究現場からの知見や研究者の声を多くの方々にお届けし、こころについて共に考える場を持ち続けて参ります。

<DATA>

▽日時:2014年8月6日(水)15:00~18:00 (受付開始 14:30~)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

15:00~15:10 はじめに 河合俊雄(こころの未来研究センター・教授/臨床心理学)

15:10~16:00 講演1 熊谷誠慈(こころの未来研究センター・上廣こころ学研究部門・特定准教授/仏教学・チベット学)『悩みと不安のむかし:古き仏教は悩みや苦しみとどう向き合ってきたか』

16:00~16:50 講演2 畑中千紘 (こころの未来研究センター・上廣こころ学研究部門・特定助教/臨床心理学)『悩みと不安のイマ:現代の悩みのかたちを考える』※講演順序が当日変更となりました

16:50~17:10 休憩

17:10~18:00 ディスカッション+質疑応答

総合司会:河合俊雄

主催:京都府/京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:131名

第5回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて~震災後の自然と社会」を開催しました

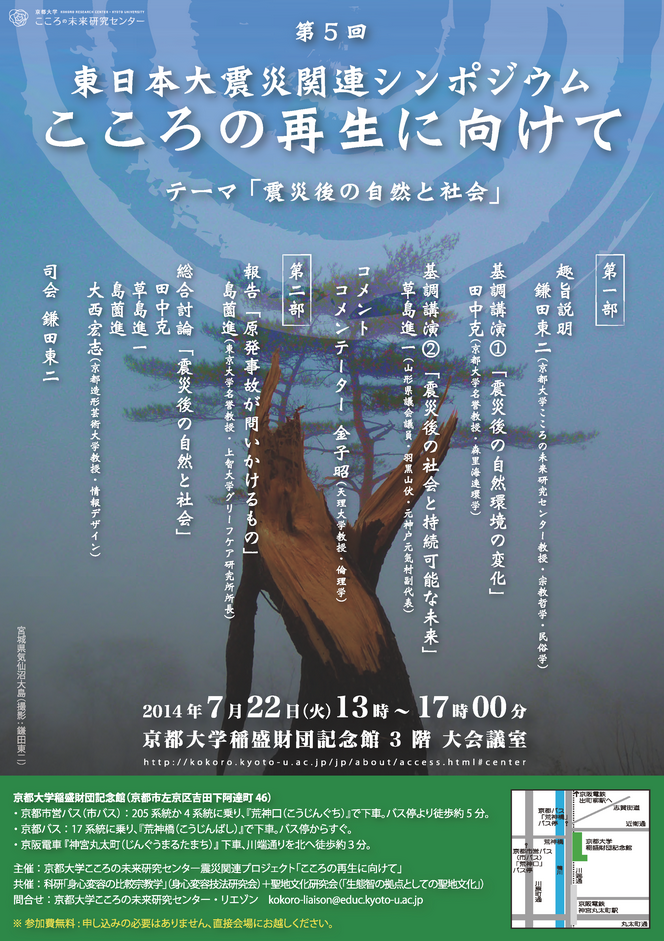

第5回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて~震災後の自然と社会」が7月22日、京都大学稲盛財団記念館大会議室でおこなわれました。

第5回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて~震災後の自然と社会」が7月22日、京都大学稲盛財団記念館大会議室でおこなわれました。

こころの未来研究センターでは、東日本大震災後に「震災関連プロジェクト」を立ち上げ、被災地での調査活動やこころのケアに関する支援活動を継続しておこなっています。第5回目を迎えた震災関連シンポジウムは、「震災後の自然と社会」をテーマに環境に焦点を当て、震災後の自然と社会がどう変化したのかを具体的な事例を各発表者によって紹介。被災地の森と海が、そして里や町がどのように変貌しつつあるのか、その未来を見据える会となりました。

はじめに、司会者の鎌田東二教授による鎮魂の法螺貝が鳴り響いたのち、参加者全員で黙祷を捧げました。開始にあたって、鎌田教授は、これまでの震災プロジェクトにおける調査研究活動の報告をおこない、今回のシンポジウムの登壇者の紹介およびテーマの説明をおこないました。

第一部初めの基調講演では、田中克京都大学名誉教授が「震災後の自然環境の変化」という演題にて講演しました。自然再生を目的とした森から海までのつながりの科学「森里海連環学」を展開し、有明海と三陸の海の再生の共通の課題として、陸と海の境界域に当たる水際の復元に取り組んでいる田中名誉教授。様々な生きた事例を紹介し、海と共に生きる人々の暮らしの現状を伝え、自然と共に生きるための課題を問いかけました。続いて、草島進一山形県議会議員が「震災後の社会と持続可能な未来」という演題で講演。阪神淡路大震災でのボランティア活動を契機に自然との共生を鍵にした持続可能な社会の実現を目指し活動を続けている草島議員が、現在の拠点で力を注ぐ山形でのダム問題の現状報告や各地でのエネルギー施策の事例まで、今後の暮らしと直結する自然、資源と人々の暮らしについて熱く語りました。二人の講演者のお話をうけ、コメンテーターとして金子昭天理大学教授が登壇し、「被災地の問題と、他の地域の問題をつなげ、普遍的な問題として考えられるようになったことは意義深い。次の世代のために今の課題を考えていくことが非常に重要。後半の島薗先生の原発問題に関するお話にも注目していきたい」と話し、第一部での各講演のポイントを明確にまとめ、前半を締めくくりました。

第二部は、島薗進東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長が「原発事故が問いかけるもの」という演題で講演しました。原発事故という問題に直面する日本社会がいま問われている課題について、自然との共生を目指したドイツのエネルギー政策の事例、日本における各宗教的視点からの原発問題との向き合い方、原発の非倫理性、被災地での生活者の声など、様々な角度からみつめながら「今回の福島を通して日本の近代化は何を見逃してきたのかあらためて考えていくべき。社会で起きていることと人間の倫理、精神文化の問題を合わせて考えていく時期にきたのではないか」と問題提起しました。続いて、大西宏志京都造形芸術大学教授が、震災の現場と芸術、アートがどのように関わってきたのか、震災時からの様々な芸術家の活動、実際の被災地での取り組みについて紹介しました(詳細は、学術情報誌『こころの未来』11号56ページに記事が掲載されています→PDFはこちら)。その後、鎌田教授を中心に講演者らによる総合討論がおこなわれました。

[DATA]

▽ 日時:2014年7月22日(火)13:00~17:00

▽ 会場:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室(アクセス)

【プログラム】

テーマ:「震災後の自然と社会」

第一部

13:00~13:10 「趣旨説明」

鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学・民俗学)

13:10~14:00 基調講演(1) 「震災後の自然環境の変化」

田中克(京都大学名誉教授・森里海連環学)

14:00~14:50 基調講演(2) 「震災後の社会と持続可能な未来」

草島進一(山形県議会議員・羽黒山伏・元神戸元気村副代表」

14:50~15:00 コメント : コメンテーター・金子昭(天理大学教授・倫理学)

休憩:15:00~15:15

第二部

15:15~15:55 報告 「原発事故が問いかけるもの」

島薗進(東京大学名誉教授・ 上智大学 グリーフケア研究所所長)

15:55~17:00 総合討論 「震災後の自然と社会」

田中克、草島進一、島薗進、大西宏志(京都造形芸術大学教授・情報デザイン)

司会:鎌田東二

主催:京都大学こころの未来研究センター震災関連プロジェクト 「こころの再生に向けて」共催:科研「身心変容の比較宗教学」(身心変容技法研究会)+聖地文化研究会(「生態智の拠点としての聖地文化」)

▽参加者数:72名

京都大学東京オフィス連続講演会「東京で学ぶ 京大の知」シリーズで内田准教授が講演しました

京都大学東京オフィス連続講演会「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの未来 -私たちのこころは何を求めているのか-」が、全4回に渡って港区の京都大学東京オフィスでおこなわれています。第1回目は、2014年5月28日、内田由紀子准教授が「日本文化における主体性とは何か -日本人の意識、感情、関係性からの考察」という演題で講演しました。当日は、吉川左紀子センター長が司会進行とディスカッサントを務め、内田准教授の講演に先立ってセンターの概要や取り組みを紹介するとともに、講演後に文化と世代間コミュニケーションをめぐりディスカッションを行いました(参加者150名)。

なお、第2回目は6月4日、阿部修士准教授による講演がおこなわれました。第3回は6月11日、第4回は6月18日に開催されます(申し込み受付終了)。後日、ホームページにてご報告します。

京大のウェブサイトでもレポートが掲載されました。

「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの未来-私たちのこころは何を求めているのか- 第1回を開催しました。(2014年5月28日)- 京都大学

[DATA]

「東京で学ぶ 京大の知」シリーズ15 こころの未来 -私たちのこころは何を求めているのか-」

第1回「日本文化における主体性とは何か -日本人の意識、感情、関係性からの考察」

▽日時:2014年5月28日(水) 18時30分~20時00分

▽場所:京都大学東京オフィス(港区)

▽講師:内田 由紀子(こころの未来研究センター・特定准教授)

▽内容:「近代社会の中で私たちは自分の意思で何かを選ぶ「自由」を手に入れてきました。自由選択には、責任と主体性が伴いますが、これは日本社会において難しい課題の一つです。日本人の心を巡る諸問題について、文化心理学の観点から論じます。」

▽参加者数:150名

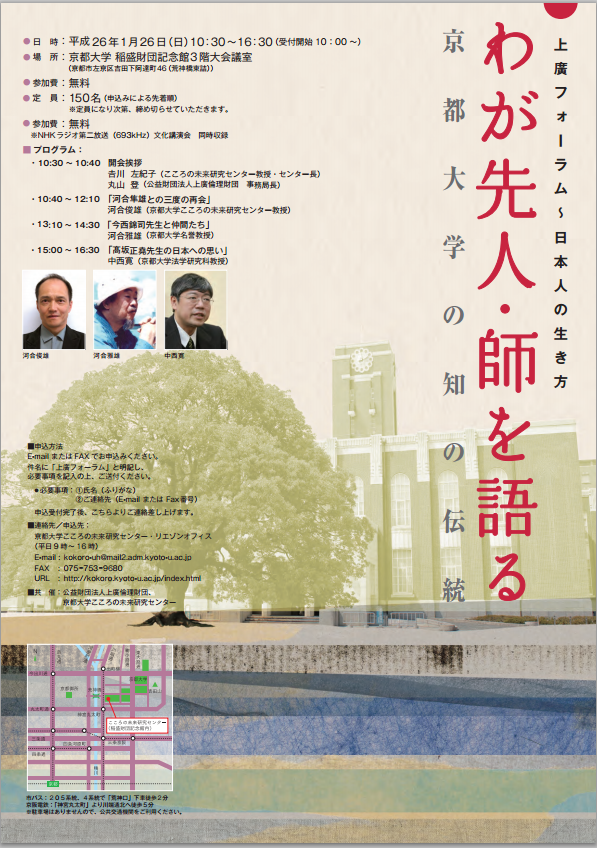

上廣倫理財団との共催で「上廣フォーラム~日本人の生き方『わが先人・師を語る』京都大学知の伝統」を開催しました

1月26日(日)、公益財団法人上廣倫理財団とこころの未来研究センターの共催により『上廣フォーラム~日本人の生き方 「わが先人・師を語る」京都大学知の伝統』が、稲盛財団記念館大会議室で開催されました。

はじめに、主催者を代表して上廣倫理財団の丸山登事務局長がご挨拶のため登壇されました。2012年の3月、東京大学でおこなわれた島薗進教授(宗教学)の退官記念講演において、安丸良夫一橋大学名誉教授(歴史学)との師弟関係について島薗教授が話されていたことにインスピレーションを受け、今回のフォーラムの構想を得たという丸山事務局長は、「偉大な先人たちも、豊かな師弟関係に支えられて近代日本を作り上げた。今日は現代の知を代表する方々に、一世代前の師や先人から受けた学問的、人間的影響について率直に語っていただきたい」と、フォーラムにこめた思いについてお話しになりました。

続いて、こころの未来研究センターの吉川左紀子センター長が共催の挨拶として、「この会場にも今日、語られる三名の先人から影響を受けてお越しになった方も多いと思います。ぜひゆっくりとお聞きになり、これからの日本人の生き方について思いをめぐらせていただければ、と思います」と話しました。

フォーラムは、河合俊雄こころの未来研究センター教授、河合雅雄京大名誉教授、中西寛京大法学研究科教授がそれぞれの師について1時間半ずつ講演しました。河合俊雄教授は「河合隼雄との三度の再会」という演題で、河合隼雄京大名誉教授と過ごした日々について、父と同じ心理学の道を歩むことを選んだ若き日の葛藤、京都大学で教鞭をとる父から学びを得た時間、単身渡ったスイスで年に一度開催された「エラノス会議」講演のためにやって来た父と過ごした濃密な時間、そして没後、膨大な量の著書や講演録の編纂にたずさわるなかで出逢うことのできた新たな父の姿について、静かに語りました。

河合雅雄京大名誉教授は「今西錦司先生と仲間たち」という演題にて、生態学者、人類学者、登山家として多くの後進を育てた今西錦司京大名誉教授との日々を、「猿の行動のその先にある『人間とは何か』という普遍的なテーマのもと集った仲間らと切り拓いた、かけがえのない時間だった」と振り返り、日本の霊長類学の誕生期に伊谷純一郎氏ら個性あふれる研究者たちと経験した様々なエピソードを散りばめながら、終始ユーモアたっぷりに語ってくださいました。

中西教授は「髙坂正堯先生の日本への思い」という演題で、国際政治学者として60年代以降の日本の外交と政策に多大な影響を与えた高坂正堯(まさたか)元京都大学法学部教授のもとで学んだ13年間を振り返り、国際政治のオピニオンリーダーとして戦後の日本を疾走し、63才の若さでこの世を去った恩師の活躍の軌跡とその人となりについて、数々の具体例を挙げながら切れ味鋭く紹介しました。

なお、このフォーラムはNHKラジオ第二放送の「文化講演会」にて後日放送される予定です。詳しい日程は、下記リンク先の番組ホームページにて放映月になりましたら発表されます。

文化講演会|NHKラジオ第2 文化番組 - NHKオンライン

[DATA]

上廣フォーラム~日本人の生き方「わが先人・師を語る」京都大学知の伝統

▽日時:2014年1月16日(日)10:30~16:30(10:00~受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

10:30~10:40 開会挨拶

丸山登(公益財団法人 上廣倫理財団 事務局長)

吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター教授・センター長)

10:40~12:10 「河合隼雄との三度の再会」

河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター 教授)

13:10~14:30 「今西錦司先生と仲間たち」

河合雅雄(京都大学名誉教授)

15:00~16:30 「髙坂正堯先生の日本への思い」

中西寛(京都大学法学研究科 教授)

▽参加者数:110名(関係者をのぞく)

上廣こころ学研究部門2013年度研究報告会「生きることの価値」を開催しました

こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門2013年度研究報告会「生きることの価値」が、1月25日(土)、稲盛財団記念館3F大会議室にて開催されました。

■分野を超えてこころを探究する「里山」のような研究部門に

上廣こころ学研究部門は、こころの未来研究センターの寄付部門として2012年4月に設置されました。その成果を報告する初めての報告会に、一般の方々をはじめ学内外の研究者や学生らが数多く集まり、会場は終始熱気に包まれました。

初めに、吉川左紀子センター長からの挨拶があり、「上廣こころ学研究部門では、臨床心理学、倫理学、神経科学、教育学などさまざまな領域の若い研究者らが研究に取り組んでいます。以前からセンターの活動に注目し、お力添えくださっていた上廣倫理財団の事務局長、丸山登さんに、『里山のような研究部門をつくり、こころのあり方を研究したい』とお伝えしたところ、『京都大学の知的伝統を受け継ぎ、こころと倫理を未来につなぐ研究の場を作ってはどうか』とご賛同いただき、上廣こころ学研究部門がスタートしました」と研究部門設立のエピソードが紹介されました。続いて、上廣倫理財団の丸山登事務局長から、「財団は、昨年4月からiPS細胞研究所への支援を開始しており、現在、京都大学では2つの拠点の研究支援をおこなっています。大学の研究機関は、ゆったりとした時間の流れのなかで里山の樹木や花のようにのびのびと研究することがのぞましい。求めずして成る、の思いで研究を見守っています。今日は来場者の皆さんと共に、研究部門で研鑽を積んでいる若い研究者の研究成果を見て喜びたい」と、ご挨拶いただきました。

続いて、カール・ベッカー教授による上廣こころ学研究部門の紹介があり、「現代社会では、さまざまな物事の価値が揺らいでおり、今こそ、倫理的な自己選択と責任が重要になってきています。今日の前半では『生きることの価値とその揺らぎ』をテーマに、各研究の紹介と問題提起と対策に、後半は『幸福感と伝統の価値』をテーマに、伝統からの育成と科学からの考察を各発表者がおこないます」と、報告会の主旨とプログラムが紹介されました。

■研究報告セッション1「生きることの価値とその揺らぎ」

座長・コメンテーター 河合俊雄(こころの未来研究センター教授・上廣こころ学研究部門兼任)

発表1:「現代社会における主体と価値の揺らぎ」畑中千紘(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

発表2:「病をめぐる自己の揺らぎ」長谷川千紘(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定研究員)

発表3:「認知症における家族介護者の価値の揺らぎ」清家理(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

前半の研究報告セッション1では、「生きることの価値とその揺らぎ」というテーマで3名の研究者らが各20分の持ち時間で発表しました。

はじめに畑中千紘助教が「現代社会における主体と価値の揺らぎ」という演題で、臨床心理学領域における「大人の発達障害への心理療法的アプローチ」「こころの古層と現代の意識」という2つのプロジェクトからの研究成果を紹介しました。畑中助教は、増え続ける発達障害の特徴として「主体の弱さ」に注目し、ロールシャッハテストで発達障害の人たちによくみられる「不確定要素反応」を例として取り上げ、考察しました。また、ソーシャルネットワークなど、インターネットサービスの時代による変化に着目して、「かつてはブログなど自分のページに『訪問してもらう』形態が主流だったものが、Facebookやツイッターなどのタイムラインに自分の書き込みが紛れ『流れていく』形態へと移行している。このことも含め、社会全体が主体性を失いつつあるのではないか」と問題提起しました。

次に長谷川千紘研究員が「病をめぐる自己の揺らぎ」という演題で、臨床心理学領域における「甲状腺疾患におけるこころの働きとケア」プロジェクトからの成果報告をおこないました。身体疾患を抱える人の心理的特性を調べるため、甲状腺疾患患者を対象に実施した3種類のテストを実施した結果を紹介。質問紙に対する自己評定では甲状腺疾患患者は健常者と差がなかったものの、木を描くバウムテストでは、自我境界の危うさを示す「開放型」が多く見られ、反構造化面接(面談)では平静な言葉とは裏腹に泣いてしまうことがあるなど、自己評価、絵、語りの間にあるギャップが特徴的であることが示されました。長谷川研究員は「病気の人は、自覚していなくても深いレベルでしんどさを抱えているのではないか。援助する側は、患者さんの表面的な訴えの背後にあるものを見つめて対処していく必要があると考えられ、今後もこうした研究を進めていきたい」と話しました。

続いて清家理助教が「認知症における家族介護者の価値の揺らぎ」という演題で、倫理学領域における「倫理的観点に基づく認知症介護改善」プロジェクトからの研究成果を報告しました。清家助教は、昨今、認知症の測定スケール(認知症の程度を調べる質問項目)や薬剤の多様化など、研究や治療法の普及が進む一方で、介護者の負担や価値の揺らぎによって起こる問題が増加している状況を指摘。在宅介護者を対象としたデータ収集をおこない、半年に一度の面接と測定スケールを用いた統計分析に取り組んでいる経過実績を報告しました。清家助教は、「現時点では、介護負担が大きくても前向きな人や、他者のサポートを得て介護負担が下がっても介護の継続に不安を示す人がいるなど、まだまだ全体像の把握が難しい。新しい測定スケールや介護者のこころとワザを支援する方法を開発するための取り組みを進めている。引き続き、臨床現場の声に基づく政策提言型の研究を続けていきたい」と話しました。

■実践と研究をつなぐ学際研究で社会支援を

3つの報告の後、河合俊雄教授の座長によるパネルディスカッションがおこなわれました。河合教授は「どの研究も、実践と社会支援の側面を持ちながらも、特殊な事象から社会の動きや方向性を探ろうという研究の視点が含まれている」と評価し、各研究者に対して、「自分の研究は実践的提言として何が言えるのか、何が見えるのか?」と質問を投げかけました。それに対して、「発達障害の増加により社会自体もどう対応すれば良いか試行錯誤している。発達障害をどう理解すべきかを追究すると共に、支援をする人とされる人、それぞれのための研究を進めることが大切と捉えている」(畑中)、「病院でのカウンセリングを出発点に、病気の人たちを対象にして心理検査法をやってきたが、一般の人を見る部分でも研究が活きている。実践、研究、成果、発信という形で、カウンセラーの枠組みづくりに貢献していければ」(長谷川)、「臨床と研究は本来つながっているべきであり、常に折衷点を見出していきたい。政策はあっても実態が伴っていない、という状況があるので、適切な政策を提言していきたい」(清家)と、それぞれが自身の研究の手応えと今後の展望を話しました。討論は各研究から見えてきた現代の他者論、社会の様相にまで発展。河合教授は「社会学の研究者の話を聞けば、社会の意識としての変化が分かるなど、学際的な視点からの研究はとても重要」と話し、あらためてこころの未来研究センターの位置づけと重要性を強調しました。

3つの報告の後、河合俊雄教授の座長によるパネルディスカッションがおこなわれました。河合教授は「どの研究も、実践と社会支援の側面を持ちながらも、特殊な事象から社会の動きや方向性を探ろうという研究の視点が含まれている」と評価し、各研究者に対して、「自分の研究は実践的提言として何が言えるのか、何が見えるのか?」と質問を投げかけました。それに対して、「発達障害の増加により社会自体もどう対応すれば良いか試行錯誤している。発達障害をどう理解すべきかを追究すると共に、支援をする人とされる人、それぞれのための研究を進めることが大切と捉えている」(畑中)、「病院でのカウンセリングを出発点に、病気の人たちを対象にして心理検査法をやってきたが、一般の人を見る部分でも研究が活きている。実践、研究、成果、発信という形で、カウンセラーの枠組みづくりに貢献していければ」(長谷川)、「臨床と研究は本来つながっているべきであり、常に折衷点を見出していきたい。政策はあっても実態が伴っていない、という状況があるので、適切な政策を提言していきたい」(清家)と、それぞれが自身の研究の手応えと今後の展望を話しました。討論は各研究から見えてきた現代の他者論、社会の様相にまで発展。河合教授は「社会学の研究者の話を聞けば、社会の意識としての変化が分かるなど、学際的な視点からの研究はとても重要」と話し、あらためてこころの未来研究センターの位置づけと重要性を強調しました。

■研究報告セッション2「幸福感と伝統の価値」

座長・コメンテーター:鎌田東二(こころの未来研究センター教授・上廣こころ学研究部門兼任)

発表1「身体の学びと伝統の価値の探究」奥井遼(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定研究員)

発表2「GNH(国民総幸福)政策に見られる伝統の価値の探究」熊谷誠慈(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授)

発表3「脳科学による幸福感の探究」阿部修士(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授)

後半の研究報告セッション1では、「幸福感と伝統の価値」というテーマで3名の研究者らが各20分の持ち時間で発表しました。

はじめに奥井遼研究員が「身体の学びと伝統の価値の探究」という演題で、民俗学・教育学領域のプロジェクト「こころとモノをつなぐワザの研究―伝統芸能・武道における心技体の研究を中心に」の成果報告をおこないました。奥井研究員は、淡路人形浄瑠璃の一座が全国の学校でおこなっているワークショップを調査し、「学校におけるワザの継承」事例を数多くの写真と共に紹介。人形遣いが子供たちにどのようにワザを伝えているか、「人形遣いと子どもたちの身体の出会い」「教え手のペースに巻き込む稽古」「わきあいあいとしたやりとり」の3要素を挙げ、教え手と学び手それぞれの身体が相互交流し、いつしか学校の空間が「舞台」へと変化し、互いの関心が演技の成功へとつながっていくプロセスと特徴を示し、近年の学校教育のあり方とは異なるワザの継承事例をいきいきと紹介しました。

続いて熊谷誠慈准教授が「GNH(国民総幸福)政策に見られる伝統の価値の探究」という演題で、幸福感の総合研究領域における「国民総幸福(GNH)を支える倫理観・宗教観研究」プロジェクトからの研究成果を報告しました。熊谷教授は、世界的に注目を集めるブータンのGNH(国民総幸福)政策について、「政策を知る以前に、ブータン人にとっての幸福とは何か、ブータン人にとってのGNHの価値は何かを理解して初めて日本や他国の政策に応用できると考え、総合的に研究を進めている」と説明。ブータンでは仏教の利他的精神が根付いており、物質的、精神的幸福それぞれを重視した「中道の精神」が生かされ、仏教の持つ科学的、哲学的、倫理的な知識を政策に取り入れている、とGNH政策の背景と成り立ちを紹介しました。「日本はいま伝統的な価値が見直されているが、さらに一歩進めて今の社会へと取り入れる必要があるのではないか」と提言し、「今後も宗教学、ヒマラヤ学を通じて、"こころ"と"倫理"をつなぐ研究に取り組んでいきたい」と結びました。

報告会最後の発表として、阿部修士准教授が「脳科学による幸福感の探究」という演題で、幸福感の総合研究領域における「幸福感の神経基盤」プロジェクトからの研究成果を報告しました。阿部准教授は「文化・社会心理学が専門の内田由紀子准教授の知見と脳科学を融合させた幸福感研究を進めている」とプロジェクトを紹介。心理学における幸福感研究の歴史や幸福感を測定するための評価方法の変遷を紹介すると共に、近年、日本人の精神性に合わせて開発された「協調的幸福感」を評価する尺度とfMRIでの脳測定を組み合わせた研究結果を報告。幸福感が高い人ほどfMRI測定結果における報酬情報の処理に関わる眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)が小さいことが分かり、協調的幸福感と利己的な報酬追求に相関がある可能性が示されたことを紹介しました。阿部准教授は「今後、データ数を増やして研究をさらに進め、脳科学とこころの幸福についてより広い視点で検討していきたい」と話しました。

■現代の課題と伝統的価値を結びつけ、新たな視点を提供する「中間者」の存在へ

その後、鎌田東二教授の座長によるパネルディスカッションがおこなわれました。鎌田教授は「新たな領域に果敢に挑戦する3つの研究から浮かび上がってきたことは、他者との関係の中でポジティブな価値をいかに見出すかという点と、価値の『地域差』についても考えるべきだという点。伝統の価値を活用するなら、前半の発表で取り上げられた今日的な問題と後半の研究をいかにダイナミックにつなげていくかが課題となる」と話しました。鎌田教授から発表者3人への「他の発表と自分の発表との接点は?」という問いかけに対し、奥井研究員は「ブータンのGNHは現代版に翻訳されたブータンの伝統的な知恵。その意味ではブータン国王はブータンの知恵の『翻訳者』といえる。伝統芸能を伝える人も、言葉を超えた形で伝える翻訳者ではないか」と話し、それを受けて熊谷准教授は「翻訳という意味では、そもそもブータンにおける幸福は"Happiness"というよりも、充足や満足を意味する"Contentment"がふさわしいと提唱者の4代国王が言われている。ブータンの仏教徒たちは『執着』『怒り』『無知』を取り除くための教えを大切にしている。その部分を忘れてはいけない」と補足しました。阿部准教授は「日本人の持つ協調の精神は、震災時の報道からも世界的に評価されている。上廣こころ学研究部門における自分の仕事として、日本人のこころを脳のデータを用いて科学的に裏付けた上で、日本人独自のこころの性質を広く発信していきたい」と話しました。

その後、鎌田東二教授の座長によるパネルディスカッションがおこなわれました。鎌田教授は「新たな領域に果敢に挑戦する3つの研究から浮かび上がってきたことは、他者との関係の中でポジティブな価値をいかに見出すかという点と、価値の『地域差』についても考えるべきだという点。伝統の価値を活用するなら、前半の発表で取り上げられた今日的な問題と後半の研究をいかにダイナミックにつなげていくかが課題となる」と話しました。鎌田教授から発表者3人への「他の発表と自分の発表との接点は?」という問いかけに対し、奥井研究員は「ブータンのGNHは現代版に翻訳されたブータンの伝統的な知恵。その意味ではブータン国王はブータンの知恵の『翻訳者』といえる。伝統芸能を伝える人も、言葉を超えた形で伝える翻訳者ではないか」と話し、それを受けて熊谷准教授は「翻訳という意味では、そもそもブータンにおける幸福は"Happiness"というよりも、充足や満足を意味する"Contentment"がふさわしいと提唱者の4代国王が言われている。ブータンの仏教徒たちは『執着』『怒り』『無知』を取り除くための教えを大切にしている。その部分を忘れてはいけない」と補足しました。阿部准教授は「日本人の持つ協調の精神は、震災時の報道からも世界的に評価されている。上廣こころ学研究部門における自分の仕事として、日本人のこころを脳のデータを用いて科学的に裏付けた上で、日本人独自のこころの性質を広く発信していきたい」と話しました。

鎌田教授は、「これから先に考えるべきことは、生き方をただせばこころの状態が変わり、脳のレベルにも影響が及ぶ可能性を認識すること。そこには人の倫理性も関わってくる。問題に対して指標をつくり、分かりやすく人々に示し、社会に寄与していく『中間者』の存在が重要になってくる。その意味で、こころの未来研究センターの上廣こころ学研究部門が果たす役割は大きい。今後、現代の病理的な課題と伝統的な文化領域、思想領域を結びつけ、新たな理解と実践につながる視点を提供することが課題となるだろう」と話し、報告会を締めくくりました。

[DATA]

こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門2013年度研究報告会「生きることの価値」

▽日時:2014年1月15日(土)14:00~17:50 (13:30受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

・14:00 - 14:05 センター長挨拶 吉川左紀子(こころの未来研究センター教授・センター長)

・14:05 - 14:15 来賓ご挨拶 丸山登氏(公益財団法人 上廣倫理財団 事務局長)

・14:15 - 14:30 上廣こころ学研究部門の紹介 カール・ベッカー(こころの未来研究センター教授・上廣こころ学研究部門兼任)

・研究報告セッション①「生きることの価値とその揺らぎ」(14:30 - 16:00)座長・コメンテーター 河合俊雄(こころの未来研究センター教授・上廣こころ学研究部門兼任)

・14:30 - 14:50 「現代社会における主体と価値の揺らぎ」畑中千紘(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

・14:50 - 15:10 「病をめぐる自己の揺らぎ」長谷川千紘(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定研究員)

・15:10 - 15:30 「認知症における家族介護者の価値の揺らぎ」清家理(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教)

・15:30 - 16:00 パネルディスカッション

・16:00 - 16:15 休憩

・研究報告セッション②「幸福感と伝統の価値」(16:15 - 17:45)座長・コメンテーター 鎌田東二(こころの未来研究センター教授・上廣こころ学研究部門兼任)

・16:15 - 16:35 「身体の学びと伝統の価値の探究」奥井遼(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定研究員)

・16:35 - 16:55 「GNH(国民総幸福)政策に見られる伝統の価値の探究」熊谷誠慈(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授)

・16:55 - 17:15 「脳科学による幸福感の探究」阿部修士(こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授)

・17:15 - 17:45 パネルディスカッション

・17:45 - 17:50 閉会の挨拶 鎌田東二

▽参加者数:83名(関係者のぞく)

プログラムとアブストラクトはこちらです(PDFファイル 約0.6MB)

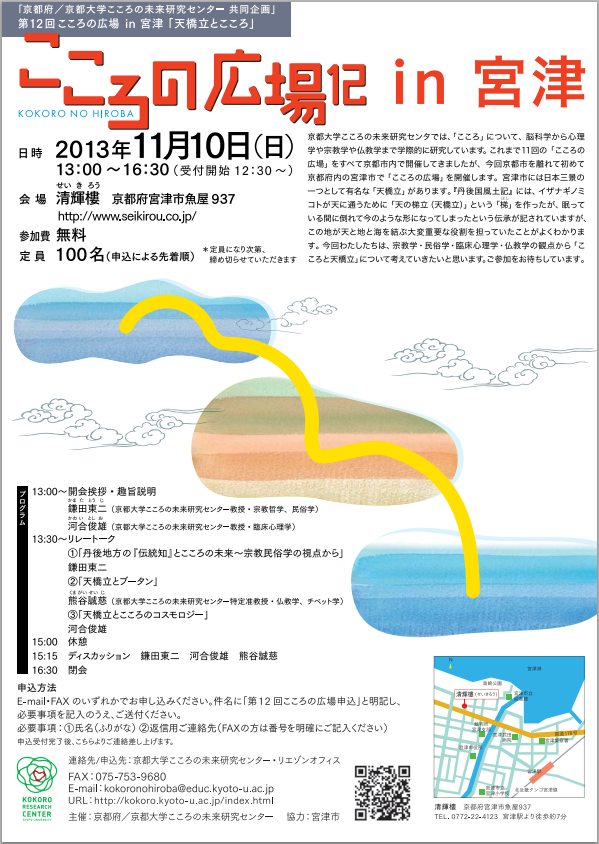

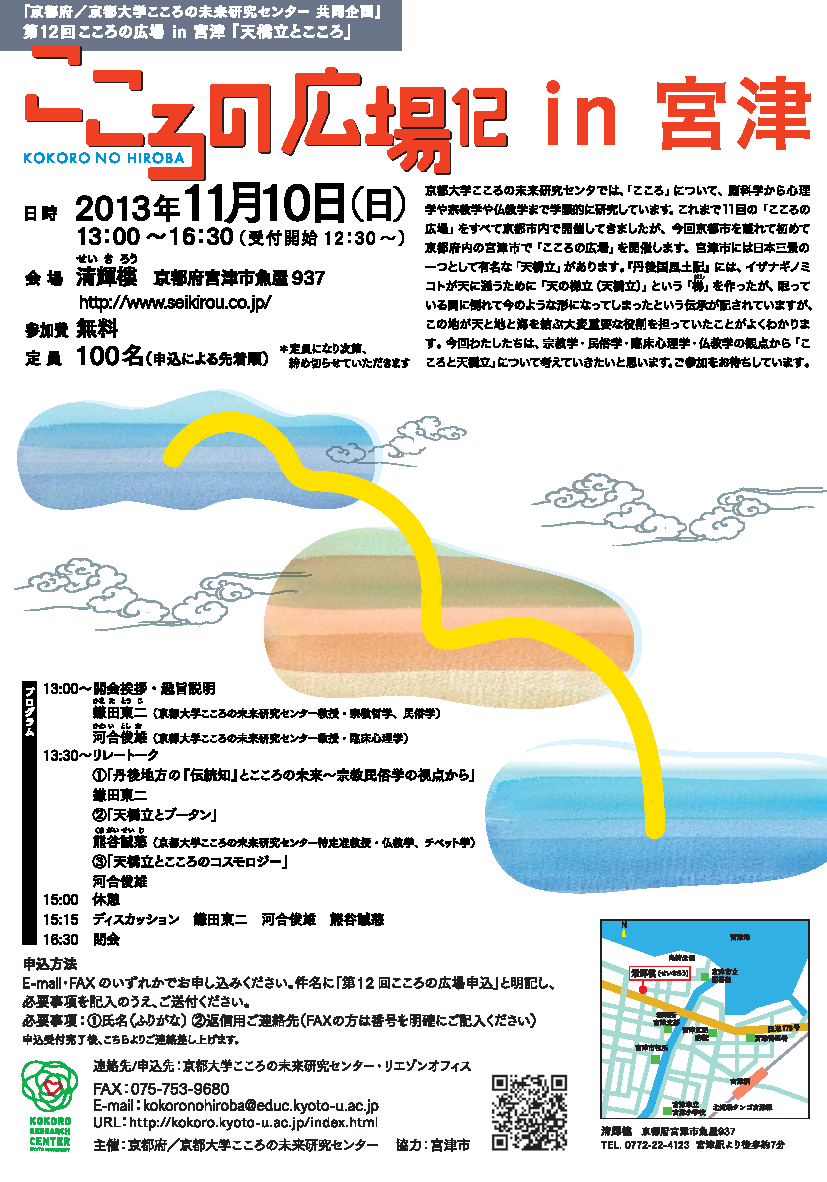

京都府/京都大学こころの未来研究センター共同企画「第12回こころの広場 in 宮津 天橋立とこころ」を開催しました

■丹後・宮津で初開催。テーマは「こころと天橋立」

11月10日、京都府と京都大学こころの未来研究センターの共同企画による「第12回こころの広場 in 宮津 天橋立とこころ」が宮津市でおこなわれました。

過去11回、すべて京都市内で開催していた「こころの広場」ですが、今回、初めて宮津市で開催。舞台となったのは、元禄年間(1600年代末)創業の老舗旅館、清輝楼(せいきろう)です。江戸時代の京都の絵師たちや、作家の菊池寛、吉川英治など数多くの文人墨客に愛されてきた宿で、築およそ100年の館内には貴重な襖絵や名書・詩歌などが残っています。

12回目を迎えたこころの広場のテーマは「こころと天橋立」でした。天橋立を中心とする丹後の地にいきづく生態智、伝統知にスポットをあてながら、宗教学・民俗学を専門とする鎌田東二教授、臨床心理学を専門とする河合俊雄教授、仏教学を専門とする熊谷誠慈准教授(上廣こころ学研究部門)が宮津を訪れ、「こころと天橋立」について考察しました。

清輝楼三階の大広間には、あいにくの強い雨にも関わらず来場してくださった地元の方が多く集まりました。冒頭、鎌田教授がこころの広場の趣旨説明をおこない、天橋立のある宮津が日本の歴史・文化において重要な土地であることに着目し、開催地を宮津に決定した経緯を紹介。続いて、河合教授がこころの未来研究センターの活動について、脳科学から臨床心理学や仏教まで、様々な専門を持つ研究者らが横断的にユニークな学際的研究をおこなっていることを紹介しました。

リレートークのトップバッターを務めた鎌田教授は、はじめに熊野地方の水害や東日本大震災など近年の自然災害において寺社が果たした役割の大きさを数多くの写真と共に紹介。日本の地形と神社の分布を見せながら、自然そのものを畏れ敬い神としてきた日本人の精神史と、65座の式内社数を誇る丹後が神の国として重要な地であった歴史を解説しました。とりわけ天橋立については、『丹後国風土記』においてイザナギノミコトが「天の梯立(天橋立)」という「梯(はし)」を創造し、眠っている間に倒れて今のような形になったという伝承を紹介し、この土地の水域と境界が「常世(とこよ)とあの世」を結ぶ神秘的な場所であり、政治的にも地理的にも避けがたい場所として古来より人々が大切にしてきたと考察。最後に「今後の地域の未来を考えるとき、経済最優先ではなく伝統知や生態智を大切にすることが重要であり、自然災害多発の現代において丹後に数多く現存する寺社を大切にすることが、地域や人々を護ることにつながる」と強調して、締めくくりました。

次に、熊谷准教授がマイクを持ち、「天橋立とブータン」をテーマにセッションをおこないました。チベット仏教やブータン学研究の視点から丹後の地に注目した熊谷准教授は、文殊信仰が今なお宮津の地に残っていることにふれ、文殊菩薩と般若経との関連や、ダライラマやチベット仏教の最高僧が文殊菩薩の化身といわれていることを紹介し、丹後とヒマラヤチベット仏教とが文殊菩薩を介してつながっている点を指摘。熊谷准教授みずから何度も調査訪問しているブータンについて、山岳地帯で豊かな文化が育まれてきた歴史のなかで厳しい自然と動物や人が共生し、仏教思想に基づく利他の精神が人々の暮らしに今なお根付いており、「知恵・慈悲・力」のバランスが重要という教えが浸透していること、仏教思想が国策や教育にうまく取り入れられている点などを紹介しました。最後に熊谷准教授は「仏教を大切にしてきた日本人には、ブータン人と同じ心と知恵が備わっている。丹後は、仏教的にも素晴らしい伝統の知恵が残った土地。こうした伝統の知恵は現代社会においても大きく私たちの幸せや生活へとつながっていくはず」と、締めくくりました。

続いて、河合教授が「天橋立とこころのコスモロジー」というテーマで臨床心理学と心理療法の視点から「丹後のこころの古層」について話しました。河合教授は、ユング派の心理療法の一つである箱庭療法を紹介し、「たとえば天橋立を箱庭に表現したらどうなるのか?現在の心理療法と照らし合わせたらどんなことが見えてくるのか?」と問いかけ、天橋立の物語と当地の精神史が現代社会の人のこころとどうつながり、そこから何が見えてくるのか考えてみたいと話しました。イザナギの伝説にある「梯」(はしご)について、ヤコブの夢、春日大社の入口の神木、ジャックと豆の木など、「つなぐと同時に分離」を象徴するはしごの意味について考察し、「あの世への通路」として天橋立が強い力を持っており、「かぎりなく常世に近い国」であると話しました。さらに心理療法と世界創造、物語の持つ重要性に焦点をあて、統合失調症や発達障害の患者に対する心理テストの事例を数多く紹介し、心の自立を象徴するものとして「垂直性」が重要な鍵を持つことと、神話における「橋が立つ」ことの垂直性とのつながりをダイナミックに分析しました。河合教授は最後に天橋立と美意識について言及し、「天橋立の美しさは貴族の庭のモチーフとしても大きな役割を果たしてきた。心理療法的な視点から、"こころ"を考える意味でも、"形"をサイコロジカルに見るという点でも、天橋立は面白い」と話し、リレートークを締めくくりました。

後半は、三者によるディスカッションがおこなわれました。はじめに鎌田教授が京都より持参した石(いわ)笛、横笛、法螺貝の3つを順に奏じました。鎌田教授は「石笛は垂直(神道)を意味し、横笛は水平(仏教)を意味し、法螺貝は全てを包含する意味で丸(まる)を意味する。丹後半島の地形は法螺貝に通ずると思う」と述べ、参加者は大広間に鳴り響いたそれぞれの音に耳を澄ましていました。ディスカッションでは、丹後における観音信仰、地理の持つコスモロジーと人のコスモロジー、神の国としての日本における天橋立の立地の重要性、「常世」「聖地」としての聖地力の強さなど、様々な話題について討論しました。質疑応答の時間には、丹後における古墳の多さと伝承について、米と豊受神との強い関係性についての質問があり、最後は参加された方からのリクエストにより、鎌田教授の法螺貝でお開きとなりました。

[DATA]

京都府/京都大学こころの未来研究センター共同企画「第12回こころの広場 in 宮津 天橋立とこころ」

▽日時:2013年11月10日(日)13時00分~16時30分(受付開始12時30分~)

▽会場:清輝樓(せいきろう/京都府宮津市)

▽プログラム

13時00分 開会挨拶・趣旨説明:鎌田東二(かまたとうじ)(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学、民俗学)、河合俊雄(かわいとしお)(京都大学こころの未来研究センター教授・臨床心理学)

13時30分 リレートーク ①「丹後地方の『伝統知』とこころの未来~宗教民俗学の視点から」鎌田東二 ②「天橋立とブータン」熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター特定准教授/上廣こころ学研究部門・仏教学、チベット学)③ 「天橋立とこころのコスモロジー」河合俊雄

15時00分 休憩

15時15分 ディスカッション (鎌田東二 河合俊雄 熊谷誠慈)

16時30分 閉会

▽主催:京都府/京都大学こころの未来研究センター

▽協力:宮津市

▽参加者数:70名

第12回こころの広場 「天橋立とこころ」を宮津市(京都府)で開催します

京都府/京都大学こころの未来研究センター 共同企画

第12回 こころの広場 in 宮津 「天橋立とこころ」

京都大学こころの未来研究センターでは、「こころ」について、脳科学から心理学や宗教学や仏教学まで学際的に研究しています。これまで11回の「こころの広場」をすべて京都市内で開催してきましたが、今回 京都市を離れて初めて京都府内の宮津市で「こころの広場」を開催します。

宮津市には日本三景の一つとして有名な「天橋立」があります。『丹後国風土記』には、イザナギノミコトが天に通うために「天の梯立(天橋立)」という「梯(はし)」を作ったが、眠っている間に倒れて今のような形になってしまったという伝承が記されていますが、この地が天と地と海を結ぶ大変重要な役割を担っていたことがよくわかります。

今回わたしたちは、宗教学・民俗学・臨床心理学・仏教学の観点から「こころと天橋立」について考えていきたいと思います。ご参加をお待ちしています。

▽ 日時:2013年11月10日(日)

13時00分~16時30分 (受付開始12時30分~)

▽ 会場:清輝樓(せいきろう)

京都府宮津市魚屋937 (アクセス)

▽ 参加費:無料

▽ 対象:どなたでもご参加いただけます。

▽ 定員:100名(申込による先着順)

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

◎申込方法

E-mail、FAXでお申込ください。

件名に、「第12回こころの広場申込」と明記し、必要事項を記入の上、ご送付ください。

必要事項 ①氏名 (ふりがな) ②返信用ご連絡先 (FAXの方は番号を明確にご記入ください、)

申込受付完了後、こちらよりご連絡します。

◎連絡先/申込先

京都大学こころの未来研究センター・リエゾンオフィス(平日9時~16時)

E-mail: kokoronohiroba*educ.kyoto-u.ac.jp (お手数ですが、*を@に変えてください)

Fax: 075-753-9680

プログラム

13時00分~ 開会挨拶・趣旨説明

鎌田東二(かまたとうじ)(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学、民俗学)

河合俊雄(かわいとしお)(京都大学こころの未来研究センター教授・臨床心理学)

13時30分~ リレートーク

① 「丹後地方の『伝統知』とこころの未来~宗教民俗学の視点から」

鎌田東二

② 「天橋立とブータン」

熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター特定准教授・仏教学、チベット学)

③ 「天橋立とこころのコスモロジー」

河合俊雄

15時00分 休 憩

15時15分 ディスカッション (鎌田東二 河合俊雄 熊谷誠慈)

16時30分 閉 会

主催:京都府/京都大学こころの未来研究センター

協力:宮津市京都府/京都大学こころの未来研究センター 共同企画

第12回 こころの広場 in 宮津 「天橋立とこころ」

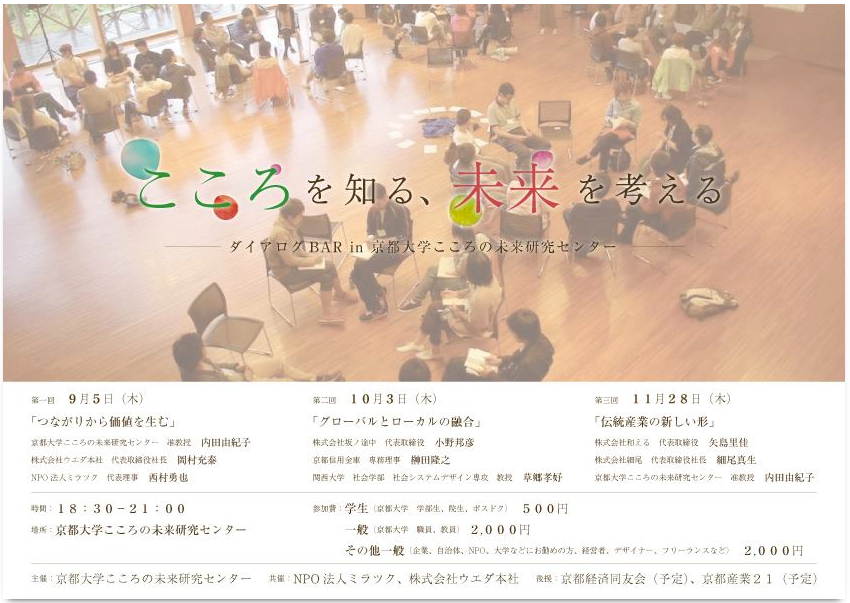

「こころを知る、未来を考えるーダイアログBAR」第2回を開催しました

10月3日、「こころを知る、未来を考えるーダイアログBAR in 京都大学こころの未来センター」第2回が、稲盛財団記念館大会議室で開催されました。本イベントは、研究者、学生、社会人など異なる立場の参加者が集うことで、学問の世界にあらたな『つながり』とアイディアの共創をもたらすことを目的に、この秋、3回のシリーズで開催して参ります。

ダイアログBARとは?

"ダイアログBAR" は、トークゲストを交えて参加者同士が対話し交流する双方向型のイベントです。こころの未来研究センターは、NPO法人ミラツク、株式会社ウエダ本社と共催し、初めてダイアログBARを企画しました。第1回が9月5日に、第2回が10月3日に開催され、学生、研究者、社会人など多様な人たちが参加しました。なお、第3回は11月28日に開催されます。

第2回のテーマは「グローバルとローカルの融合」

前半のトークセッションには、榊田隆之京都信用金庫専務理事、草郷孝好関西大学社会学部教授、小野邦彦株式会社坂ノ途中代表取締役の3人が登場しました。

最初にマイクを持った榊田氏は、自身のアメリカ留学体験を皮切りに、海外との接点のある職業を経験し現在に至った経歴を紹介すると共に、代表理事を務めるNPO法人グローカル人材開発センターの取り組みを挙げて、グローバルな視点で物事を考えながら、地域社会(ローカル)の発展に情熱を注ぐ、そんな「グローカル」な行動が重要である、と話しました。続いて草郷氏は、人間開発論→アクションリサーチなど自身の専門分野を紹介しながら、研究者として「社会に身を置いてそこから何が見えるか?」という思想を大切にしながら取り組んでいること、これからさらにアクションリサーチを広めながら、新たな学びの環境となる「恊働のまなびや」づくりも視野に入れたい、と話しました。小野氏は、京都大学総合人間学部で文化人類学を学んでいたエピソードをユーモアを交えながら紹介しながら、当時のバックパッカー経験を通して現代社会の問題と向き合い、農薬や化学肥料に依存しない農業による「持続可能な社会」をつくるため、株式会社坂ノ途中を創設した経験を話しました。

それぞれの自己紹介プレゼンの後は、3名個々への質問・回答や、進行役の西村勇也NPO法人ミラツク代表が出した「グローバルとローカルの関係とは?」といった話題に対し、トークが弾みました。「グローバルは、人・モノ・カネが流動化し、それがコモディティ化、陳腐化につながる。地域性がないと面白みがない。先日、ウガンダの農家が来日したとき鹿児島の喜界島に連れて行ったら、それぞれの農産物の話題で盛り上がった。今のグローバル社会でないと実現しないつながりもある。そんな出会いのある社会っていいんじゃないか」(小野氏)、「グローバルという言葉をよく用いること自体、"異質なもの"に触れる機会の少ない人が増えているのでは?日常で自分が異質なものとどうれだけ、どう接触しているか、一度、自分自身に問うてみてほしい」(草郷氏)、「ローカルには自分たちの生活があり、問題がある。それらを解決することで"豊かな世界"へとつながる。個が分断するなかで、地域をつなげいかに新たな価値を創造するか。ダイアログBARのようにつながることが大事」(榊田氏)。といった発言により、最後まで盛り上がりました。

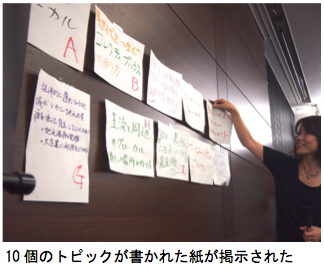

後半は、参加者が主役となる対話の時間です。10個のトピックが出され、4人ずつテーブルに分かれてグループでディスカッションが行われました。センターの内田由紀子准教授、熊谷誠慈准教授、阿部修士准教授、共催者の岡村充泰株式会社ウエダ本社社長も加わって、各テーブルでは多様なトピックについて活発な議論が交わされました。10個のトピック(順不同)は、「教育環境のグローカル」「生きていくうえで大切にしたい価値観とは?」「京都を元気にするためにできること」「世代をつなぐコレクティブハウス」「学校と地域のしくみづくり」「サービス・小売りのグローカル」「京都でのHP制作で価値を提供するには?」「経済的に遅れている地域がいかに地元の資源を使って自立していくのか?」「主流と周辺のグローカル。新しい場所のつくりかた」「とってもおいしい・分かる『農業体験ツアー』」でした。それぞれのテーマで、異なる立場、肩書、世代の参加者が熱心に意見を交わす様子が印象的でした。

「こころを知る、未来を考えるーダイアログBAR in 京都大学こころの未来センター」の第3回は11月28日です。今後、イベントページもしくはFacebookページにて募集告知しますので、ぜひ興味のある方はご覧ください。

[DATA]

第2回「グローバルとローカルの融合」

▽日時:2013年9月5日(金)18:30縲鰀21:00(18:20開場)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3F大会議室

▽内容:

前半:3名のゲストによるセッション

株)坂ノ途中 代表取締役 小野邦彦

京都信用金庫 専務理事 榊田隆之

関西大学 社会学部 教授 草郷孝好

後半:参加者主体でトピックを持ちよるダイアログ(小グループディスカッション形式)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽共催:NPO法人ミラツク、株式会社ウエダ本社

▽第2回の参加者数:53名

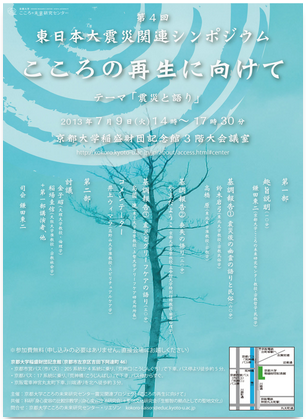

第4回震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて」が開催されました

第4回東日本大震災関連シンポジウム「こころの再生に向けて」が7月9日、京都大学稲盛財団記念館大会議室で行われました。

こころの未来研究センターでは、東日本大震災後に「震災関連プロジェクト」を立ち上げ、被災地での調査活動やこころのケアに関する支援活動を継続して行っています。第4回目を迎えた震災関連シンポジウムは、「震災と語り」をテーマに宗教学の専門家をはじめとする多彩な講演者を迎え、開催しました。

司会者の鎌田東二教授による鎮魂の法螺貝が鳴り響いたのち、被災により亡くなった方々のために参加者全員で黙祷を捧げました。鎌田教授は第一部の主旨説明で、これまでの震災プロジェクトにおける調査研究活動の報告を行い、追跡調査時に聞いた釜石での被災者の少女が他の者には見えなかったものを見たという事例を紹介。「震災後の被災地における『幽霊の語り』『喪失の語り』『グリーフケア』『スピリチュアルケア』、そこに動いている『こころ』と『こころの再生』について考えていきたい」と、話しました。

はじめに、高橋原東北大学准教授と鈴木岩弓東北大学教授が「震災後の幽霊の語りと民族」をテーマに研究報告を行い、高橋准教授は多くの被災地が「幽霊」の目撃体験を持ち、悩みを抱えることへの各宗教者の対応について事例紹介し、「今後は医師、社会福祉士、臨床心理士、宗教者それぞれのアプローチから被災者に気配りをし、人間を"全体"として捉えた対処法を行っていくべき。引き続き心霊の問題がどう対応されているか調査していきたい」と話しました。続いて、鈴木岩弓教授は死後の霊魂に関する調査データを紹介しながら、「怪異現象」の事例の数々と伝達パターン、「怪異の場」としての遺体安置所となったスポーツアリーナ「グランディ」を巡る事例を紹介。自身や知人の体験なども交えつつ「科学の領域を逸脱せずどうこれから研究していくべきかがテーマ」と考察しました。

上記ふたつの発表に対し、こころの未来研究センターの河合俊雄教授がショートコメントを提供し、「被災者の絆と癒しを考えると、個人、家族、コミュニティという観点ではまだ狭い。自然、あるいは亡くなった人の霊まで考えていくことが大事」と述べ、ユングが第二次世界大戦前に書いた『赤の書』を紹介しながら、臨床心理学者の視点から見た「死者と繋がり、こころの再生へと向かう」ためのこうした現象の捉え方、考え方を提示しました。

■「喪失を生きる力へ」「宗教は悲しみを力に変える装置」。

続いて、やまだようこ京都大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授が「喪失の語り 負の体験から立ち直るナラティヴ」というテーマで発表。震災で実際にあった負を転換する語りのケースや被災地での語りの実例を紹介し、語りを生きる力へと繋げていくプロセスを丁寧に紹介し「死者と共に生きる物語」の大切さを説明しました。負を転換するイメージ画を使ったビジュアル・ナラティブレッスンの開発にも取り組んでいるやまだ名誉教授は、喪失の物語自体の意味付けを変えていく方法論の必要性と、生きる力を生み出す「語りの力」、大震災の喪失体験において力を発揮するナラティヴ・アプローチの価値を強調しました。

最後に、島薗進東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長が「震災とグリーフケアの語り 『悲嘆』に寄り添い生きる力を引き出す」というテーマで、グリーフケアの国内での全体的な動向と、自身が所長に就任した上智大学グリーフケア研究所の大震災後における取り組みを紹介。被災地でグリーフケアに関わる人と被災者が寄り添いながら前へと進む事例を取り上げ、「職業としては難しいが、今後ますますグリーフケアに携わる人々の価値が認識されていくだろう」と話し、「宗教は悲しみを入れる器であり、悲しみを力に変える装置」というメッセージを投げかけました。第一部の発表の終わりには、井上ウィマラ高野山大学教授が各発表に対するコメントを提供し、震災後のこころの再生に大きな力を持つ「レジリエンス」の概念を紹介したのち、発表者に対し「臨床宗教師と医療との接点」「心霊スポットから新しい祝祭空間をどう構築していくか」といった問いかけを行いました。

第二部では、金子昭天理大学教授と稲場圭信大阪大学准教授がコメンテーターとして上記発表者と共に登壇。金子教授は倫理学の視点から、稲葉准教授は宗教社会学の視点から意見を述べ、それに対してディスカッションが行われました。シンポジウムの終わりにあたり、鎌田教授は「『3.11』後、日本人全員が遺族になった」という宮本要太郎関西大学教授の言葉をあらためて引用しながら、「悲しみを受け止めながらも生きる力へと繋げていくために芸能、芸術は大きな役割を果たし、宗教が大きな関わりを持っている」と話し、締めくくりの法螺貝と参加者全員による黙祷によって、全てのプログラムが終了しました。

なお、鎌田教授によるシンポジウムの報告が、「モノ学・感覚価値研究会」ホームページにて掲載されています。ぜひ合わせてお読みください。報告記事はこちら

■参加者の感想(抜粋)

・震災という大きな悲しい出来事に対するケアの取り組み、大変興味深く聞かせて頂きました。他者の深い悲しみに対して、捉え方、考え方を新たに学びました。

・密度の濃いセミナーでした。講演はもちろん、会場が一 杯になるほどの聴衆がいることに震災が我々に投げかけ た課題の大きさがうかがえました。

・宗教学からの観点がとても新しいと感じました。震災のグリーフケアにはさまざまな方面からのアプローチが必要なのだということを改めて痛感することができました。

・宗教者、心理学がどんな役割を担うのかということは極めて難しい問題だと考えさせられました。人々の力を宗教や心理の文脈から読み解き、残していくことで、また人々の心に力を宿す素地となっていくのではと思いました。

・震災は被災された方々だけでなく、私たちすべてのこころにも大きな影響を与えたものでした。「こころ」は一人のものでなく、あらゆる人々とつながりあっているものだと思いました。「再生」もそのように細胞がつながりあって修復していくように、被災地以外の人たちのこころの 交流を通じて再生されていくのではないかと思いました。

[DATA]

▽開催日時:2013年7月9日(火)14時~17時30分

▽開催場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室 (アクセス)

▽テーマ:「震災と語り」

第一部 鎌田東二「趣旨説明」10分 鈴木岩弓(東北大学教授・宗教民俗学)+高橋原(東北大学准教授・宗教学)「震災後の幽霊の語りと民俗」60分 ショートコメント:河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授) やまだようこ(京都大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授・発達心理学」「喪失の語り」20分 島薗進(東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長)「震災とグリーフケアの語り」30分 コメンテーター:井上ウィマラ(高野山大学教授・スピリチュアルケア学)

第二部 討議:金子昭(天理大学教授・倫理学)、稲場圭信(大阪大学准教授・宗教社会学)+上記メンバー他 司会:鎌田東二

▽主催:京都大学こころの未来研究センター震災関連プロジェクト「こころの再生に向けて」、共催:科研「身心変容の比較宗教学」(身心変容技法研究会)+聖地文化研究会(「生態智の拠点としての聖地文化」)

▽参加者数:142名

「支える人の学びの場 こころ塾2013」を開催します

センターでは、「支える人のための学びの場 こころ塾2013」を2013年8月25日(日)、9月8日(日)、11月3日(日)、11月17日(日)の日程で開催します。詳細はイベント欄の情報をご覧ください。

□「支える人の学びの場 こころ塾2013」案内ページ

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/event2/2013/06/kokorojuku2013.php

『ブータンと日本をつないだ京大のキーパーソン達』―第3回ブータン文化講座『ブータンを見つめた京都大学との56年』が開催されました

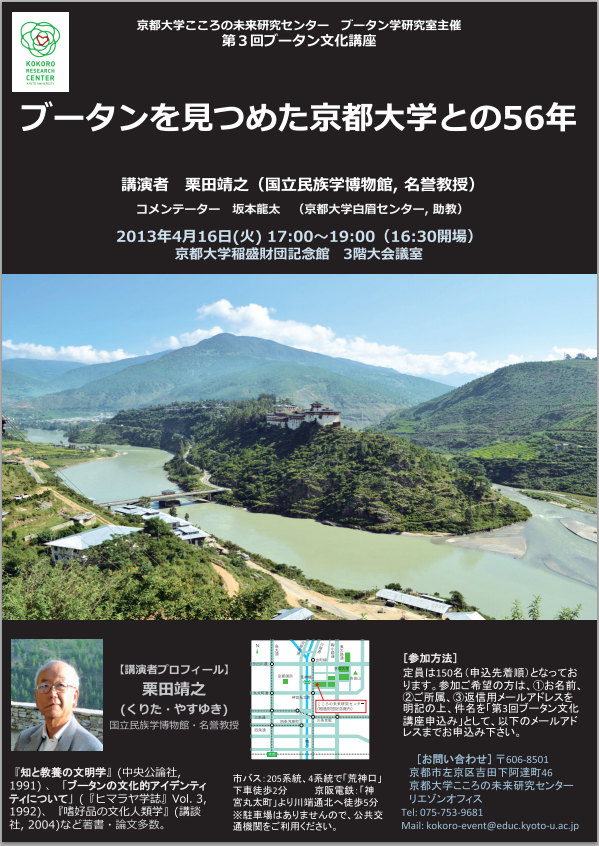

こころの未来研究センターでは、2012年4月にブータン学研究室を開設して以来、ブータンに関する幅広い研究活動と成果の発表を行なっています。学内外からの識者を招き、ブータンの文化を一般の方々と共に学ぶ「ブータン文化講座」は、昨年の第1回、第2回に続いて第3回目を迎えました。今回は、『ブータンを見つめた京都大学との56年』というテーマで国立民族学博物館の栗田靖之名誉教授を講師にお迎えし、コメンテーターには京都大学白眉センターの坂本龍太助教が登壇しました。ブータンと京都大学との56年間に渡る交流の軌跡をたどり、ブータンの過去・現在・未来をみつめる貴重な機会となりました。

こころの未来研究センターでは、2012年4月にブータン学研究室を開設して以来、ブータンに関する幅広い研究活動と成果の発表を行なっています。学内外からの識者を招き、ブータンの文化を一般の方々と共に学ぶ「ブータン文化講座」は、昨年の第1回、第2回に続いて第3回目を迎えました。今回は、『ブータンを見つめた京都大学との56年』というテーマで国立民族学博物館の栗田靖之名誉教授を講師にお迎えし、コメンテーターには京都大学白眉センターの坂本龍太助教が登壇しました。ブータンと京都大学との56年間に渡る交流の軌跡をたどり、ブータンの過去・現在・未来をみつめる貴重な機会となりました。

■ブータンと日本をつないだ京都大学のキーパーソン達

栗田先生は京都大学文学部を卒業ののち、大阪女子大学助教授を経て国立民族学博物館に勤務し、2003年に退官、同博物館の名誉教授ならびに総合研究大学院大学名誉教授となられました。専門は文化人類学で、ブータンに関する著書や論文を多数発表されています。

ブータンと日本の関係のはじまりは、さかのぼること1910年、チベット仏教修行者の多田等観がブータンを通過したそうですが、それは非公式の記録とのこと。大きなきっかけは1957年、ブータンよりケサン・ワンチュク王妃が来日するとの情報を、当時朝日新聞カルカッタ支局の特派員から本多勝一氏(京大OB)に知らせてきたことを機に、京大の桑原武夫教授、芦田譲治教授が歓迎したのが、京都大学とブータン王国の交流の始まりだそうです。以来、王妃と桑原教授の親交は長く続くことになります。さらに王妃が来日した折、同じく京大OBの中尾佐助氏(大阪府立大学名誉教授)がブータンへ入国を願い出、1958年に日本人初のブータン公式訪問が実現しました。中尾氏は翌年『神秘の王国ブータン』というエッセイを発表し、日本エッセイストクラブ賞を受賞。ブータンを含むアジアの植物分布調査を進め、「照葉樹林文化論」を提唱し、日本の文化人類学に大きな影響を与えました。

ブータンと日本の関係のはじまりは、さかのぼること1910年、チベット仏教修行者の多田等観がブータンを通過したそうですが、それは非公式の記録とのこと。大きなきっかけは1957年、ブータンよりケサン・ワンチュク王妃が来日するとの情報を、当時朝日新聞カルカッタ支局の特派員から本多勝一氏(京大OB)に知らせてきたことを機に、京大の桑原武夫教授、芦田譲治教授が歓迎したのが、京都大学とブータン王国の交流の始まりだそうです。以来、王妃と桑原教授の親交は長く続くことになります。さらに王妃が来日した折、同じく京大OBの中尾佐助氏(大阪府立大学名誉教授)がブータンへ入国を願い出、1958年に日本人初のブータン公式訪問が実現しました。中尾氏は翌年『神秘の王国ブータン』というエッセイを発表し、日本エッセイストクラブ賞を受賞。ブータンを含むアジアの植物分布調査を進め、「照葉樹林文化論」を提唱し、日本の文化人類学に大きな影響を与えました。

インドとの緊張関係が続いた1960年代のブータンでは、西岡京治・里子夫妻が農業指導者として赴任、69年にはケサン・ワンチュック王妃が再来日、さらに山岳部による学術調査隊がブータンに入国し、3代国王との面会を果たします。70年には大阪万博にブータンが参加し、栗田先生がブータン代表団の接遇を行ない、ブータンとの絆をさらに強めていきました。国連加盟や第3代国王の死去など激動の70年代を経て、81年には「日本ブータン友好協会」が設立され、桑原教授が初代会長に就任。85年には京大山岳部がマサ・コン峰への登頂に成功。86年にはブータンと日本の外交関係が樹立。栗田先生はこの時期、文化人類学者としてブータン各地を調査旅行し、貴重な学術資料となる民具の収集に励まれました。

インドとの緊張関係が続いた1960年代のブータンでは、西岡京治・里子夫妻が農業指導者として赴任、69年にはケサン・ワンチュック王妃が再来日、さらに山岳部による学術調査隊がブータンに入国し、3代国王との面会を果たします。70年には大阪万博にブータンが参加し、栗田先生がブータン代表団の接遇を行ない、ブータンとの絆をさらに強めていきました。国連加盟や第3代国王の死去など激動の70年代を経て、81年には「日本ブータン友好協会」が設立され、桑原教授が初代会長に就任。85年には京大山岳部がマサ・コン峰への登頂に成功。86年にはブータンと日本の外交関係が樹立。栗田先生はこの時期、文化人類学者としてブータン各地を調査旅行し、貴重な学術資料となる民具の収集に励まれました。

■ブータンとの交流、文化無償援助から見えてきたもの

こうしてブータンと日本が、京都大学関係者をキーパーソンに国同士の絆を深めていく様子をつぶさに見てきた栗田先生。ご自身のブータンとの関わりも調査研究に加えて90年代、中央図書館、国立博物館への文化無償援助に取り組まれるなどブータンの文化発展に大きく寄与されました。ブータンへの支援活動を振り返り、栗田先生は「ブータンへの援助を続けることで、私はブータン側から日本からの援助をもたらすサンタクロース扱いされるようになった。このことは、反省すべき点だと感じている。これをふまえて、私は日本もブータンから何かを『受け取る』必要があると考えます。GNH(国民総幸福量)の理念から得ることなど、いま、日本がブータンから学ぶことで、関係が対等になる、それが大切だと考えます」と話しました。

こうしてブータンと日本が、京都大学関係者をキーパーソンに国同士の絆を深めていく様子をつぶさに見てきた栗田先生。ご自身のブータンとの関わりも調査研究に加えて90年代、中央図書館、国立博物館への文化無償援助に取り組まれるなどブータンの文化発展に大きく寄与されました。ブータンへの支援活動を振り返り、栗田先生は「ブータンへの援助を続けることで、私はブータン側から日本からの援助をもたらすサンタクロース扱いされるようになった。このことは、反省すべき点だと感じている。これをふまえて、私は日本もブータンから何かを『受け取る』必要があると考えます。GNH(国民総幸福量)の理念から得ることなど、いま、日本がブータンから学ぶことで、関係が対等になる、それが大切だと考えます」と話しました。

講演の後半には、コメンテーターとして京都大学白眉センターの坂本龍太助教が登壇しました。少年の頃からのブータン行きの夢を果たし、ブータンにおける地域在住高齢者ヘルスケア・システムを確立するための国家プロジェクトで研究活動に取り組む坂本助教は、「いま、自分がこうしてブータンで研究できることも、日本とブータン、京都大学とブータンが関係を強固にできたことも、栗田先生の功績によるものが大きい」と話し、栗田先生の功績を讃えつつ、今後、自身の研究をブータンと日本の両国間で発展させていきたい、と話しました。

■祈りと瞑想が日課のブータン人。GNH(国民総幸福量)の理念から日本が学べることは

質疑応答では、話題となっているブータンのGNH(国民総幸福量)の理念が生まれた経緯と実態について、「1972年からGNHの提唱が始まったが、そこには国民の欲望を抑圧し、コントロールする意図がありました。仏教精神と重ねて個人の幸福を考えていく上で有益な仕掛けといえます。ブータンにもテレビの普及は著しく、一日に3時間テレビを観ていると言われています。しかし一方で、毎朝起きれば必ずお経を唱えて瞑想をするのがブータン人。祈りと瞑想のなかで、ブータン人は心の旅をし、今、自分が何を本当に欲しているのかを静かに問いかけることができるのです。行き過ぎた欲望を持つ日本人は、ブータンのGNHの理念から考えるべきことがたくさんあります」と話しました。

質疑応答では、話題となっているブータンのGNH(国民総幸福量)の理念が生まれた経緯と実態について、「1972年からGNHの提唱が始まったが、そこには国民の欲望を抑圧し、コントロールする意図がありました。仏教精神と重ねて個人の幸福を考えていく上で有益な仕掛けといえます。ブータンにもテレビの普及は著しく、一日に3時間テレビを観ていると言われています。しかし一方で、毎朝起きれば必ずお経を唱えて瞑想をするのがブータン人。祈りと瞑想のなかで、ブータン人は心の旅をし、今、自分が何を本当に欲しているのかを静かに問いかけることができるのです。行き過ぎた欲望を持つ日本人は、ブータンのGNHの理念から考えるべきことがたくさんあります」と話しました。

講座の最後にあたり、司会を務めた熊谷誠滋准教授は、「ブータンと日本がいまこうして強い絆で結ばれている背景には、要所要所で活躍をした栗田先生や桑原先生のようなプレイヤーがいました。そのプレイヤーをまとめたハブ的な役割を果たしたのが京都大学といえるのではないでしょうか。今後も京大は、ブータンと日本をつなぐフィールドとして、プレイヤーたちの蒔く種を育て、多くの花を咲かせていきたいと考えています」と、会を締めくくりました。

[DATA]

▽開催日時:2013年4月16日(木)17:00~19:00(16:30 開場)

▽開催場所:稲盛財団記念館3階大会議室

▽概要:

講演者:栗田靖之(国立民族学博物館・名誉教授)

コメンテーター:坂本龍太(京都大学白眉センター・助教)

司会:熊谷誠慈(京都大学こころの未来研究センター准教授)

▽参加総数:120名

□こころの未来研究センター ブータン学研究室

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/Bhutan/index.php

□京都大学ブータン友好プログラム

http://www.kyoto-bhutan.org/