2017年9月 アーカイブ

広井教授のコラムが京都新聞「現代のことば」欄に掲載されました

広井良典教授のコラムが京都新聞夕刊(2017年9月29日付)の「現代のことば」欄に掲載されました。

タイトルは「創造的定常型社会」で、現在147万人の京都市の人口は、昭和43年(1968年)に140万人になって以降、この約50年の間にほとんど変化していないという事実を踏まえながら、"量的な拡大はなくとも文化や学術、芸能や工芸など質的な発展においてはきわめてクリエイティブ"であるという、「創造的定常型社会」の象徴的なモデルとしての意味を京都がもっていること等を論じる内容となっています。

現代のことば「創造的定常型社会」

現代のことば「創造的定常型社会」

広井良典(京都大こころの未来研究センター教授・公共政策)

京都市の人口は現在およそ147万人だが、先日関連の資料を見ていて、昭和43年(1968年)にすでに140万人に達しており、したがって京都市の人口はこの50年間ほとんど変化していないということを知り若干の感慨をもった。(中略)

私は以前から、これからの社会は「定常型社会」と呼ぶべき社会になっていくということを論じてきた。「定常化社会」とは、簡単に言えば人口やGDPが一定であっても、そこで十分な豊かさが実現していく社会をいう。ここで誤解してはならないのは、そうした定常型社会は決して"変化のない退屈な社会"ではないということだ。例えば音楽CDの売り上げ総量が一定であっても、ヒットチャートの中身はどんどん変わっていくように、量的に不変であることは質的な変化がないことを意味しない。むしろ定常型社会こそ、文化や学術、芸術や工芸等々においてクリエイティブな社会なのである。

ここまで記すと明らかなように、まあさに京都はそうしたこれからの時代の社会像としての「定常型社会」のモデルそのものである。....

(記事より)

◇関連する広井教授の著書

『定常型社会―新しい「豊かさ」の構想』 (岩波新書/2001年)※電子書籍もあり

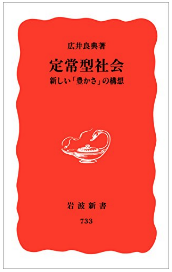

熊谷准教授の編著書『ブータン 国民の幸せをめざす王国』の書評が毎日新聞、中外日報に掲載されました

熊谷誠慈准教授(上廣倫理財団寄付研究部門)が編著者の『ブータン 国民の幸せをめざす王国』(創元社/2017年7月)の書評が、2017年9月10日付の毎日新聞、9月1日付の中外日報に掲載されました。

■毎日新聞(2017.9.10付)

京都・読書之森『ブータン 国民の幸せをめざす王国』

書評より

「ヒマラヤの王国・ブータンといえば「幸福の国」のイメージが強い。しかし人口14億人の中国と、12億人のインドという大国に挟まれた70万人の小国が独立を維持していく苦労は誰もが想像できるだろう。最近でも3国国境が接する地域に中国軍が一方的に軍用道路の建設を始めたのをきっかけに、インドが国境付近に軍を展開、1960年代の中印紛争以来とされる緊張が走った。リアルなブータンは私たちがイメージしがちな「おとぎの国」では決してない。それでも「国民総幸福(GNH)」を掲げて国づくりを進める姿から学ぶべきことも多い。その実像を知るには打って付けの本である。....」

毎日新聞のウェブサイトで閲覧可能です(無料会員登録が必要)

https://mainichi.jp/articles/20170910/ddl/k26/070/306000c

■中外日報(2017.9.1付)

70万人の仏教国 その姿明らかに『ブータン 国民の幸せをめざす王国』

書評より

「ヒマラヤ山脈の南麓の王国、ブータン。秘境と呼ばれた人口約70万人の仏教国は、国王主唱のもとに「国民総幸福」を基本理念として国会の近代化を求めてきた。

本格的なブータン研究は、2012年1月に京都大こころの未来研究センターが王立ブータン研究所と研究協定を結び、「ブータン学研究室」を立ち上げてからスタートした。本書は同センターによる一般向けの「ブータン文化講座」で講演した研究者の論考を、ブータンの歴史、文化、社会、自然・環境の4部構成でまとめたものだ。....」

書籍の概要、目次などは、下記の記事に詳しくご紹介しています。

梅村研究員、畑中助教の共著論文が『箱庭療法学研究』に掲載されました

梅村高太郎研究員、畑中千紘助教の共著論文が、『箱庭療法学研究』第30巻第1号(発行:日本箱庭療法学会)に掲載されました。

これは、2016年度までに行われた上廣こころ学研究部門のプロジェクト「子どもの発達障害への心理療法的アプローチ」の成果です。数年にわたるプロセスを追うことで子どものこころがどのように変わっていくのかを示したもので、研究部門での継続的な取り組みが形になったものといえます。このプロジェクトは上廣寄付研究部門でも引き続き実施されています。

梅村高太郎・畑中千紘(2017), プレイセラピーが発達障害にもたらす効果の事例的・実証的検討―融合・分離の契機と破壊・対立を生み出す悪の意義―, 箱庭療法学研究, 30(1), 3-16.

○論文について

これは、発達障害へのプレイセラピー(子どもの心理療法)の有効性と意義を示すため、プレイセラピーのプロセスと、6ヶ月ごとに実施した発達検査の変化を検討したものです。

セラピーの中で、「悪」のイメージが出てくることは一般にはよくないと思われがちですが、ネガティブな心の働きが起こってくることはこころの発達に大きな意味をもつこと、そして、発達指数は全体として伸びていく中で、一度停滞し、崩れるプロセスがあることがその後のさらなる発達につながっていくことを示しています。

(解説:畑中千紘助教・上廣倫理財団寄付研究部門)

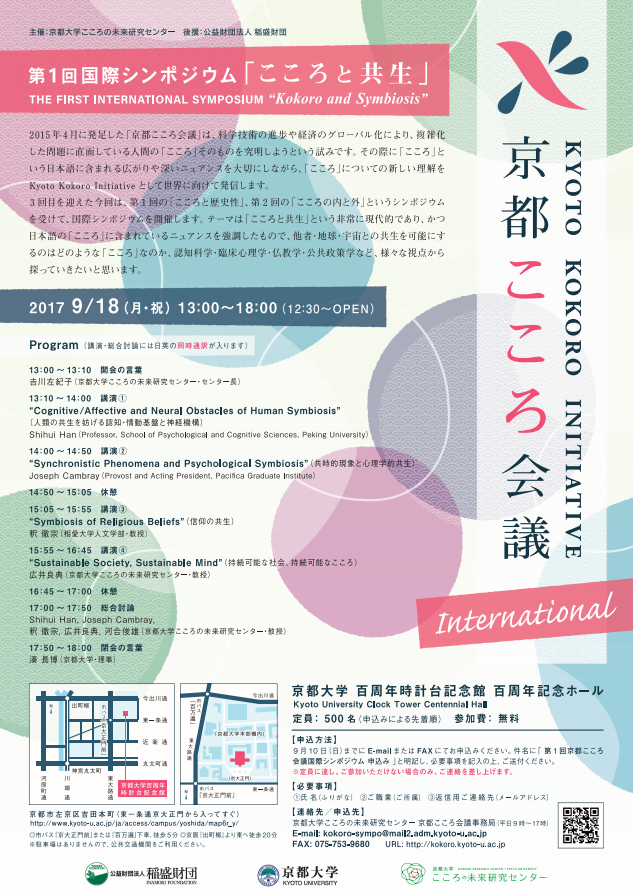

第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました

2017年9月18日、京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホールにて、第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました。公益財団法人稲盛財団からのご支援を受けて2015年に発足した京都こころ会議は、これまでに「こころと歴史性」(第1回)、「こころの内と外」(第2回)をテーマに2回のシンポジウムを開催してまいりました。今回はそれを受けた初めての国際シンポジウムでしたが、国内外から300名近い参加者にご来場いただきました。

2017年9月18日、京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホールにて、第1回京都こころ会議国際シンポジウム「こころと共生」を開催しました。公益財団法人稲盛財団からのご支援を受けて2015年に発足した京都こころ会議は、これまでに「こころと歴史性」(第1回)、「こころの内と外」(第2回)をテーマに2回のシンポジウムを開催してまいりました。今回はそれを受けた初めての国際シンポジウムでしたが、国内外から300名近い参加者にご来場いただきました。

今回のシンポジウムでは、吉川左紀子センター長の開会の言葉のあと、海外からのお二人を含めた4つの講演が行われました。中国・北京大学の心理・認知科学部を代表する教授であるShihui Han先生は、「Cognitive/Affective and Neural Obstacles of Human Symbiosis(人類の共生を妨げる認知・情動基盤と神経機構)」と題して講演されました。Han先生は、痛みに関する共感についての興味深い実験を紹介しつつ、人が内集団(ingroup)と外集団(outgroup)に対して神経レベルでどのような共感反応をするのか、またその反応は教育や経験等によってどのように変化しうるのかなどについて論じました。

アメリカ・パシフィカ大学院大学の学長であるJoseph Cambray先生は、化学で博士号をとられた後、ユング心理学を学び分析家の資格を取得され国際分析心理学会の会長も務められたという経歴をおもちです。本シンポジウムでは文理にまたがる広い知識と視野から「Synchronistic Phenomena and Psychological Symbiosis (共時的現象と心理学的共生)」と題して講演されました。ユングの提出した「共時性」という非因果的論理が現代科学における複雑系理論から理解できることを示して、新しいこころの科学の可能性を示しました。

続いて、相愛大学人文学部の教授であり、浄土真宗の僧侶でもあられる釈撤宗先生が「Symbiosis of Religious Beliefs(信仰の共生)」と題した講演をされました。宗教はその信仰の絶対性ゆえに他を排除してしまう性質がありますが、それらが共生していくことに対して、さまざまな方向から示唆と提言を行いました。

4つめの講演として、広井良典教授が「Sustainable Society, Sustainable Mind(持続可能な社会、持続可能なこころ)」と題する講演を行いました。この講演の中では、地球・人類の歴史をマクロな視点で振り返りつつ、大きな問題に対するローカルなレベルからの多様な取り組みにも触れ、こころのビッグバン・精神革命に続く新たな定常化の時代における地球倫理という視点の重要性について論じました。

これらの講演に続き、河合俊雄教授を司会に加え、講演者らによるディスカッションが行われました。ここでは4つの講演を踏まえて、これからの社会における共生の可能性、こころのつながりについて、それぞれの専門領域を超えた議論が展開されました。

最後に、湊長博京都大学理事が閉会の言葉として、ingroup-outgroupの議論に関して、自身の専門領域である免疫学の立場からコメントし、京都こころ会議および京都大学の人文社会科学に対する大きな期待を示しました。当日の司会進行は内田由紀子准教授が務めました。

第1回京都こころ会議国際シンポジウムの講演内容は、近く当HPでも動画配信を行う予定です。

[DATA]

▽日時:2017年9月18日(月・祝) 13:00~18:00(12:30~受付開始)

▽場所:京都大学 百周年時計台記念館 百周年記念ホール

▽プログラム

13:00~13:10 開会の言葉 吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター・センター長)

13:10~14:00 講演① "Cognitive/Affective and Neural Obstacles of Human Symbiosis"(人類の共生を妨げる認知・情動基盤と神経機構)Shihui Han(Professor, School of Psychological and Cognitive Sciences, Peking University)

14:00~14:50 講演② "Synchronistic Phenomena and Psychological Symbiosis"(共時的現象と心理学的共生)Joseph Cambray(Provost and Acting President, Pacifica Graduate Institute)

14:50~15:05 休憩

15:05~15:55 講演③ "Symbiosis of Religious Beliefs"(信仰の共生)釈徹宗(相愛大学人文学部・教授)

15:55~16:45 講演④ "Sustainable Society, Sustainable Mind"(持続可能な社会、持続可能なこころ)広井良典(京都大学こころの未来研究センター・教授)

16:45~17:00 休憩

17:00~17:50 総合討論 Shihui Han,Joseph Cambray,釈徹宗,広井良典,河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター・教授)

17:50~18:00 閉会の言葉 湊長博(京都大学・理事)

司会進行 内田由紀子(京都大学こころの未来研究センター・准教授)

※講演・総合討論には日英の同時通訳が入りました

▽参加者数:285名

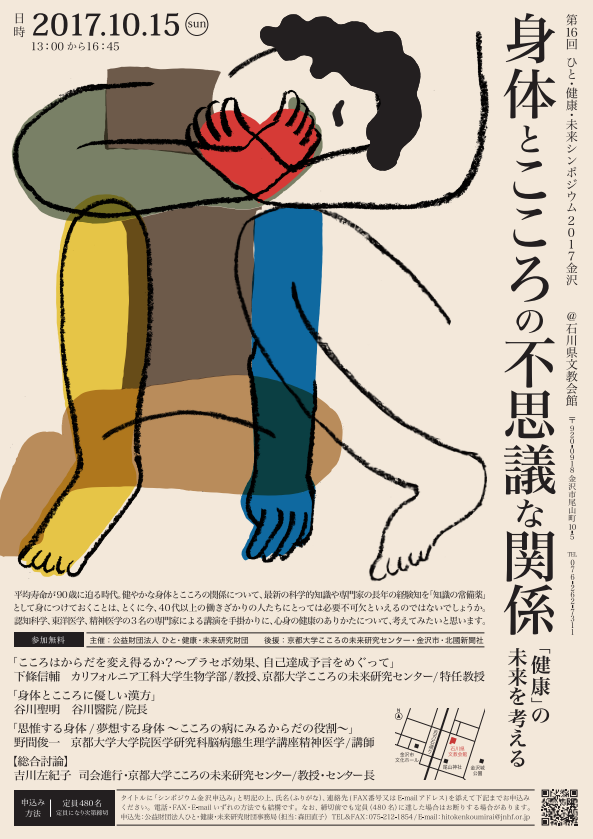

下條特任教授が第16回ひと・健康・未来シンポジウム2017金沢(10/15・金沢市)で講演します

下條信輔特任教授(カリフォルニア工科大学教授)が、10月15日に石川県金沢市の石川県文教会館で行われる第16回ひと・健康・未来シンポジウム2017金沢で講演します。また、総合討論において、吉川左紀子センター長が司会進行を務めます。

下條信輔特任教授(カリフォルニア工科大学教授)が、10月15日に石川県金沢市の石川県文教会館で行われる第16回ひと・健康・未来シンポジウム2017金沢で講演します。また、総合討論において、吉川左紀子センター長が司会進行を務めます。

ひと・健康・未来研究財団が主催し、こころの未来研究センター他が後援するシンポジウム「第16回ひと・健康・未来シンポジウム2017金沢」は、テーマを『身体とこころの不思議な関係-「健康」の未来を考える』とし、認知科学、東洋医学、精神医学の3名の専門家による講演と討論が行われます。

センターからは下條信輔特任教授(カリフォルニア工科大学教授)が登壇。「こころはからだを変え得るか?~プラセボ効果、自己達成予言をめぐって」という演題にて講演します。普段は米国で研究する下條特任教授が、認知神経科学・知覚心理学における最新の知見をもとに「こころ」と「からだ」の関係を紐解きます。

ほかに、谷川醫院・谷川聖明院長による講演「身体とこころに優しい漢方」、京大医学研究科脳病態生理学講座の野間俊一講師による講演「思惟する身体/夢想する身体~こころの病にみるからだの役割~」が行われ、その後、吉川センター長の司会進行による総合討論が行われます。

本テーマにご興味のある方は、ぜひ秋の金沢で行われるシンポジウムにご参加ください。現在参加申込受付中(無料・定員になり次第締切)です。

※右上の画像をクリックするとポスターPDFが開きます。

詳細・申込方法はこちら(ひと・健康・未来研究財団ウェブサイト)

第16回ひと・健康・未来シンポジウム2017金沢『身体とこころの不思議な関係-「健康」の未来を考える』開催のお知らせ

広井教授がアドバイザーを務めた『「岩手の幸福に関する指標」研究会』の最終報告書が公表されました

広井良典教授がアドバイザーを務めた『「岩手の幸福に関する指標」研究会』の最終報告書が2017年9月7日に公表されました。

広井良典教授がアドバイザーを務めた『「岩手の幸福に関する指標」研究会』の最終報告書が2017年9月7日に公表されました。

同研究会は、岩手県としての独自の幸福度指標を策定する目的で昨年4月に岩手県庁に設置され、これまで関連の調査やワークショップ等と並行して8回の会合を重ねてきており、その成果としての幸福度指標がこのたびまとまったものです。岩手県としての強みや"岩手らしさ"も意識した地域独自の指標を作成することを重視しており、こころの未来研究センターの内田由紀子准教授の「協調的幸福感」の考え方も紹介されています。本報告書の内容を受けて、岩手県では今後幸福度に関連する具体的な政策展開を図っていくこととしています。

なお最終報告書に掲載された広井教授のメッセージ文は以下のとおりです。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

「岩手の幸福に関する指標」の検討を始めるということで、担当者の方が最初に御相談に来られたのが2015年の秋頃だったと思います。翌年2月には県庁で幸福度指標の意義等についてお話しする機会をいただきましたが、宮沢賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という一節も踏まえる中で、既存の幸福度指標に不足しているコミュニティといった視点を含め、岩手県としての独自の指標を策定したいという明確な意思を感じたことを印象深く覚えています。

私はささやかながら東京都荒川区など日本の自治体での幸福度に関する政策に多少の関わりを持たせていただいていますが、ブータンのいわゆるGNHを含め、諸外国における幸福度指標の策定や関連政策が、基本的には国ないし中央政府が主導する形で展開しているのに対し、日本の場合は、先駆的な意識をもった自治体が自ら独自の幸福度指標を策定するという点が特徴的と思われます。まさに「幸せはローカルから」ということであり、今回の岩手における試みは、(グローバル化の先の)ローカライゼーションという新たな時代の流れを先取りするものと言えます。

実際には、幸福度指標の策定は、①関連の調査を実施することを通じ、幸福が十分及んでいない領域や課題を発見し、政策の優先順位づけにつなげるという役割と、②そもそも自分たちの地域の豊かさや幸福とは何かを考えるプロセスを含め、地域のポジティブな価値や強みを見つけていく契機になる、という役割を持っていると考えられます。今回の岩手県での研究会では、県民意識調査等の丹念な調査・分析やワークショップの実施を通じこれら①②が意義深い形で実現しましたが、同時にこれは、ゴールというより今後の新たな政策展開に向けてのスタートラインに立ったということでもあるでしょう。たとえば30歳代などで生活満足度が相対的に低く、幸福の判断において家計の状況を重視する傾向が高いことは、将来世代を含む「地域の持続可能性」という視点を含め、若い世代への政策的支援が重要課題であることを示唆していると言えます。

私自身はアドバイザーとしての十分な貢献はできませんでしたが、ソーシャル・キャピタルの重視など、幸福度指標に関する独自性や先駆性に富んだ成果がまとまったことを心よりお慶びしたいと思います。」

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

なお、岩手県の公式ウェブサイトにて、報告書の全てと資料のPDFが公開されています。下記リンク先にてご覧ください。

◇「岩手の幸福に関する指標」研究会報告書 - 岩手県

http://www.pref.iwate.jp/seisaku/hyouka/44982/058036.html

AI活用で政策提言。広井教授が日立京大ラボと行った共同研究の成果が公表されました

広井良典教授が、昨年6月に設置された日立京大ラボの研究チームと行った共同研究「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言」が公表され、2017年9月5日に記者発表が行われました(写真は記者発表風景)。

広井良典教授が、昨年6月に設置された日立京大ラボの研究チームと行った共同研究「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言」が公表され、2017年9月5日に記者発表が行われました(写真は記者発表風景)。

内容は、AIを活用しながら、これからの日本に関する社会構想と政策提言を行うもので、2050年の日本を視野に収めながら、現在のままでは日本社会は「破局シナリオ」に向かう可能性が大きいとの問題意識を踏まえ、①人口、②財政・社会保障、③地域、④環境・資源という4つの持続可能性に注目し、日本が持続可能であるための条件やそのためにとられるべき政策を提言する内容となっています。

具体的には、「都市集中シナリオ」と「地域分散シナリオ」という分岐が今後10年以内に起こり、持続可能性の観点からは後者の方向を早急に実現していくべきことを提言する内容になっており、「AIによる初の社会構想と政策提言」という意義をもった研究となっています。

今回の成果を踏まえ、モデルのさらなる精緻化や地方自治体等における活用、具体的な政策課題にそくした社会実験を今後進めていく予定となっています。

◇記者発表資料(PDF)

20170905京大_日立ニュースリリース.pdf

この成果は、日本経済新聞、日経テクノロジー、マイナビニュース、大学ジャーナルなどのメディアで報じられました。下記リンク先で閲覧可能です。

■「地方分散型」の政策選択を 京大と日立、AI活用し近未来提言(2017/9/6付 日本経済新聞)

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO20801390V00C17A9LKA000/

■日立と京大が開発のAI、2万の未来シナリオを作り23に分類(2017/09/06付 日経テクノロジー)

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/090509046/?P=1

■日立と京大、AIの活用で持続可能な日本の未来に向けた政策を提言(2017/09/07付 マイナビニュース)

http://news.mynavi.jp/news/2017/09/07/065/

■AIで予測した2万通りの未来シナリオをもとに、京都大学が政策提言(2017/09/10付 大学ジャーナル)

http://univ-journal.jp/15755/

fMRI体験セミナー2017を開催しました

2017年8月28日、29日の両日、「fMRI体験セミナー2017」をこころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催しました。

本セミナーは、おもに学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を、センターのMRI実験室を用いて実際に体験・学習してもらうために実施しています。5度目となった2017年は、教育学研究科、人間環境学研究科、医学研究科などから11名が参加しました。

講師は今年も阿部修士准教授、上田祥行助教、柳澤邦昭助教、浅野孝平研究員が企画運営、レクチャーおよび実験指導を担当。はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要についてレクチャーがあり、次に、参加者がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。左右の手の運動課題によって、脳のどの領域に活動が生じているかの分析に挑戦し、質疑応答とディスカッションで知識を深めました。

<参加者の感想> ※アンケートより一部抜粋

・疑問に思っていた用語の意味を実体験をもとに知ることができ、基本的な解析の手順を教えてもらえたので勉強になった。

・門外漢の自分にもわかるようたくさん教えてもらえ、自身の研究にも応用できる可能性を感じることが出来た。

・論文を読んでもなかなか研究手法を理解したり思考するのが難しかったが、bold信号の特性による実験デザインの検討すべきポイントや自分の脳画像の分析過程が見れたことでイメージしやすくなった。

・実際にデータの取得から解析までのフローを知ることができて、実験のイメージが湧いた。

・自分の脳を客観的に把握できた。利き手の特性が出ておもしろかった。

[DATA]

「fMRI体験セミナー2017」

▽日時:2017年8月28日(月)、29日(火)13:00~17:00

▽場所:南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽参加費:無料

▽対象:京都大学に所属する学部生・大学院生・研究員。今後、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging; fMRI)による研究を行おうと考えている方を歓迎。

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター助教)、柳澤邦昭(こころの未来研究センター助教)、浅野孝平(こころの未来研究センター研究員)

▽主催:京都大学こころの未来研究センター

▽参加者数:12人

<報告:阿部修士准教授>

吉岡教授らが編集、執筆した『「美少女」の記号論』(日本記号学会 編)が刊行されました

吉岡洋教授が所属する日本記号学会が編集した『「美少女」の記号論: アンリアルな存在のリアリティ』(叢書セミオトポス12)が、2017年8月、新曜社より刊行されました。吉岡教授が学会会長を務めていた2015年に開催された日本記号学会第35回大会「美少女の記号論」での対話、発表を中心に、美少女を巡る様々な考察をまとめたユニークな書籍です。

◆美少女の記号論に向けて 吉岡洋

◆美少女の記号論に向けて 吉岡洋

このような状況のなかで「美少女の記号論」を提起する意味とは何だろうか?二〇一五年の日本記号学会大会のテーマとして、「美少女」という言葉がなぜ心に響いたのだろうか?それはたぶん「美少女」が、ポピュラーな文化的アイコンのなかでは、とりわけ「神聖性」と「非現実性」を強く保持した、特殊な記号だと思えたからではないか。「美少女」とは、そもそも触れることができないもの、捕獲すること(把握=理解すること)が不可能なものという意味を持っているように感じられる。そして「美少女」という記号についてどう考えるにせよ、この非現実性や把握不能性が、とりあえずは美少女に関して共有されたひとつの「意味」であるということは、多くの人が同意するのではないだろうか。それでは、それをひとつの出発点として、どうやってその先に進めばいいか?それが、この大会の議論を通して話し合いたかったことである。

私は、「美少女」とは虚構世界の表象であるばかりではなく、同時に私たち自身の人生に直接影響を与えるような、ある生のモデルでもあるのではないかと考えている。美少女というイメージを仮託される現実の少女たちはもちろんだが、より深いレベルにおいては、年齢や性別の異なった多くの人々にまで、自分自身の内的な理想像として、美少女は影響を及ぼしているように思えるのである。そこに、美少女に救済的な意味が与えられる、もうひとつの理由があるのかもしれない。別な言い方をするなら、「美少女」とはいわば、この世界に関与しながらも、つねに半分くらいしか関与していないような生き方を示す記号だとも言える。(中略)

いずれにせよ、「美少女」という記号を退廃的な幻想やファンタジー、虚構性の牢獄からなんとか救い出したいというのが、私がこの大会を企画した主要な動機のひとつだった。さまざまな分野の方々による「美少女」解読を、ぜひお楽しみいただきたい。

(「はじめに」より)

A5判並製242頁 定価:本体2,800円+税

発売日 2017.8.31

ISBN 978-4-7885-1535-2

北山特任教授、柳澤助教、内田准教授、阿部准教授の共著論文が『PNAS』に掲載されました

北山忍特任教授、柳澤邦昭助教、内田由紀子准教授、阿部修士准教授らの共著論文 "Reduced orbitofrontal cortical volume is associated with interdependent self-construal" が、『PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)』に掲載されました。

本研究では、他者との人間関係の中に埋め込まれた存在として自己をとらえる「相互協調的自己観」とよばれる東アジア圏で優勢な文化的自己観と、脳構造との対応関係を調べたものです。脳構造の解析では、灰白質の容量を評価可能なvoxel-based morphometry(VBM)の手法を用いました。解析の結果、相互協調的自己観が強い個人ほど、眼窩前頭皮質とよばれる領域の灰白質量が低いことがわかりました。さらにこの関係性は、物体の視覚的特徴をもとにした情報処理である「物体イメージ型」の認知スタイルが強い場合に顕著でした。この研究はこころの未来研究センター連携MRI研究施設のMRIを用いて行われました。

Kitayama S, Yanagisawa K, Ito A, Ueda R, Uchida Y, Abe N (2017)

Kitayama S, Yanagisawa K, Ito A, Ueda R, Uchida Y, Abe N (2017)

Reduced orbitofrontal cortical volume is associated with interdependent self-construal

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 (30): 7969-7974

http://www.pnas.org/content/114/30/7969.abstract ※認証有り

●Abstract

Interdependent self-construal refers to a view of the self as embedded in relationships with others. Prior work suggests that this construal is linked to a strong value placed on social obligations and duties. Interdependent people are therefore cognitively attuned to others and various social events in their surroundings while down-regulating their personal goals. In the present work, we examined whether structural properties of the brain predict interdependent self-construal. We performed a structural magnetic resonance imaging on 135 Japanese young adults while assessing (i) independent and interdependent self-construals and (ii) the degree to which individuals form vivid images of external objects (object imagery). The cortical volume of the orbitofrontal cortex (OFC) (a core cortical region responsible for value-based decisionmaking and, thus, inherently involved in personal goals and desires) inversely predicted interdependent self-construal. Further analysis found that the highest level of interdependent self-construal is achieved when those who are relatively low in the OFC volume are simultaneously high in object imagery, consistent with previous evidence that interdependence, as realized via obligation and duty, requires both the reduced self-interest and vigilant cognitive attunement to environmental context.

KEYWORDS: interdependence, orbitofrontal cortex, self-construal, voxel-based morphometry

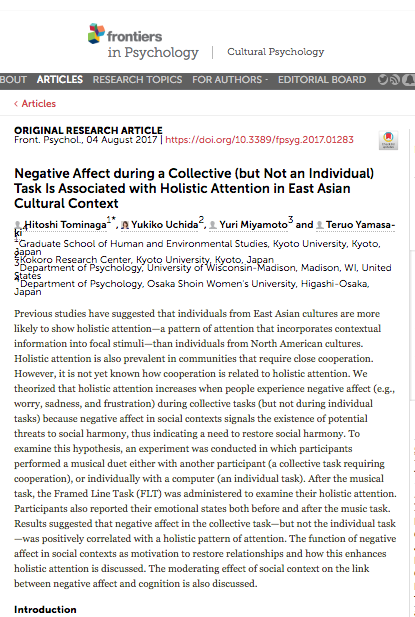

内田准教授らの執筆した論文が『Frontiers in Psychology』に掲載されました

内田由紀子准教授が、大学院生(富永仁志・日本学術振興会特別研究員/人間・環境学研究科)や国内外の共同研究者らと実施した論文が、学術誌『Frontiers in Psychology』に掲載されました。

内田由紀子准教授が、大学院生(富永仁志・日本学術振興会特別研究員/人間・環境学研究科)や国内外の共同研究者らと実施した論文が、学術誌『Frontiers in Psychology』に掲載されました。

日本では中心物の周囲の情報に注意を向ける「包括的認知傾向」がよりよくみられることが知られていますが、本論文では特に他者と共同で行う課題時に経験されるネガティブ感情が強いほど包括的認知傾向が高くなることを実証的に示しました。実験では鉄琴合奏をペアの実験参加者に行ってもらうという共同課題を実施するなど、ユニークな方法がとられました。

論文は下記リンク先にて無料で閲覧いただけます。

Tominaga, H., Uchida, Y., Miyamoto, Y., & Yamasaki, T. (2017).

Negative affect during a collective (but not an Individual) task is associated with holistic attention in East Asian cultural context.

Frontiers in Psychology, 8:1283. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01283

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.01283/full

河合教授が登壇した日本遊戯療法学会第22回大会シンポジウム講演録が『遊戯療法学研究』に掲載されました

河合俊雄教授がシンポジストとして登壇した日本遊戯療法学会第22回大会(天理大学/2016年8月20日)の公開シンポジウムの記録が『遊戯療法学研究』第16巻第1号に掲載されました。

河合俊雄教授がシンポジストとして登壇した日本遊戯療法学会第22回大会(天理大学/2016年8月20日)の公開シンポジウムの記録が『遊戯療法学研究』第16巻第1号に掲載されました。

河合俊雄, 木部則雄, 滝川一廣, 山中康裕, 伊藤良子, 千原雅代 (2017), シンポジウム「発達障害と遊戯療法」, 16(1), 69-96.

公開シンポジウムは、センターでこれまで行ってきた子どもの発達障害への心理療法的アプローチプロジェクトでの成果をもとに、発達障害に対するプレイセラピー(遊戯療法)からのアプローチの有効性、またその際のポイントなどについて、発達障害が専門の精神科医などの専門家と議論を行ったものです。

(解説:畑中千紘助教・上廣倫理財団寄付研究部門)

詳しくは、下記リンク先の報告記事をご覧ください。

センター創立10周年記念シンポジウムの記事が京都新聞に掲載されました

河合教授が登壇したシンポジウムの記録が『ユング心理学研究第9巻』に掲載されました

河合俊雄教授が指定討論者として登壇したシンポジウム 「海の彼方より訪れしものたち」(基調講演 赤坂憲雄学習院大学教授)の記録が『ユング心理学研究第9巻』(p.31-48)に掲載されました。

◻︎基調講演「海の彼方より訪れしものたち」 赤坂憲雄

◻︎基調講演「海の彼方より訪れしものたち」 赤坂憲雄

被災地を歩きながら考えてきたこと

東日本大震災の被災地の風景/泥の海/潟化する世界/二つの墓/生と死を織りなす風景

海の彼方からやって来るもの

無意識を象徴する海/海から寄り来るもの/二つの海

日本人と海のイメージ

日本人と航海技術/日本人と太平洋/海と山の間/ユングと沖縄の津波伝承/私たちが問われていること

◻︎討論――基調講演を受けて 指定討論者 川戸 圓・河合俊雄

大いなる母なる水

海と山に違いはあるのか/川を通じた循環/穢れを流す川の神様/命を生み出し、奪うもの

日本人の心と境界

境界線とは何か/境界がない日本人

今後の日本人の心のあり方

山と海の捉え方の違い/ゴジラが表しているもの/これから向き合っていかなければならないこと/海の向こうに想像力を/太陽の象徴/排除された男性の太陽神

このシンポジウムでは、赤坂教授が東日本大震災の後、被災地を歩きながら考えてきたことについて、泥の海と創造神話、潟化する世界という視点、海と陸、生と死、などの境界について等の視点から講演したものです。

震災によって我々につきつけられた人間と自然にまつわる講演でしたが、これに対して河合教授は、日本人にとっての境界の意味や、自然と人間を区別する西欧に対して日本人のもつ自然との融合的な関わりについて言及しました。

また、同じ巻には河合教授が通訳をつとめた講演「分析という場 対人的および元型的側面」(ジョセフ・ケンブレイ氏)の講演録も収録されています。

ジョセフ・ケンブレイ先生は、2017年9月18日に行われる第1回京都こころ会議国際シンポジウムにも登壇します。

(解説:畑中千紘助教・上廣倫理財団寄付研究部門)

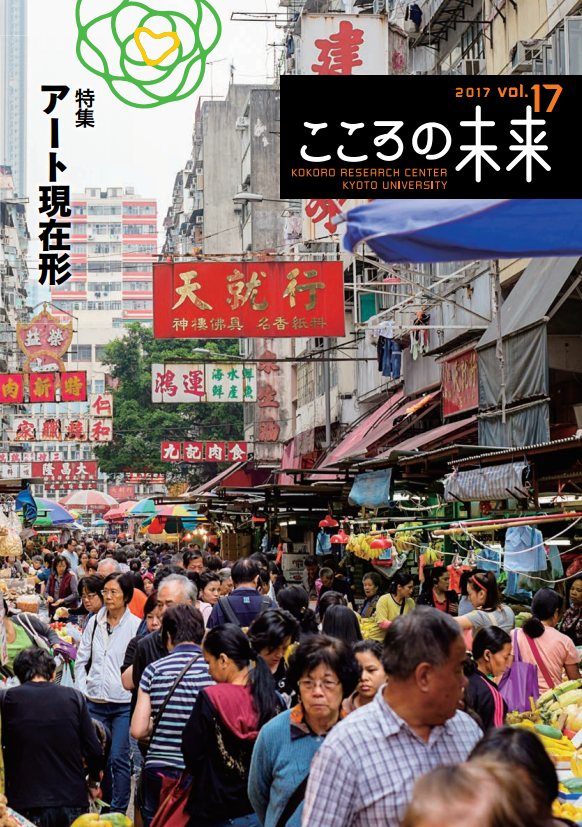

学術広報誌「こころの未来」第17号が刊行されました

学術広報誌「こころの未来」第17号が刊行されました。今号の特集は「アート」です。

PDFをダウンロードのうえ閲覧可能です。下記リンク先にアクセスしてご覧ください。

ごあいさつ

ごあいさつ

本号の特集は「アート」です。美学・芸術学が専門の吉岡洋先生が企画し、香港で活躍するアーティストへのインタビューを含め、多様な分野で活躍するアーティストの現在が浮かび上がるユニークな特集号です。人は、1枚の絵、1つの塑像にこころを動かされ、その作品に出会うために遠くまで旅をすることがあります。 1つのアート作品 との一度の出会いが、深く記憶に刻みこまれることもあります。そのパワーは何なのか、こころの科学研究がかな り進んできた今も、アートのもつ影響力はなぞに満ちています。古代の壁画修復に携わっている専門家の方から、「古代の人たちのアート技法にはとんでもなくすごいものがあり、それを今の芸術家がまねようとしても再現できない」 と聞いたことがあります。現代のアーティストの作品や活動から、私たちは後世の人たちが「とんでもない」と感 じる何かを読み取ることができるでしょうか。アート進行形。

京都大学こころの未来研究センター長 吉川左紀子

学術広報誌「こころの未来」第17号

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/kokoronomirai/2017/08/17.html