2014年2月 アーカイブ

徳島新聞に鎌田教授の著書『歌と宗教』の書評が掲載されました

2月18日付の徳島新聞・文化欄「とくしま出版録」に、鎌田東二教授の著書『歌と宗教 歌うこと。そして祈ること』(ポプラ社/2014年1月発行)の書評が掲載されました。亀本美砂徳島県立文学書道館事業課主査による書評には、神道ソングライターとして歌い祈ることをライフワークとする鎌田教授の素顔と歌い始めるまでの道のりが丹念に紹介され、「歌によって人々の魂を癒やし、世界のありようを切り替えていこうとする著者の覚悟と悲願に、読む者の心も奮い立ってこよう」と熱いコメントが寄せられています。

「とくしま出版録 鎌田東二『歌と宗教』森羅万象の響きに応え」

「とくしま出版録 鎌田東二『歌と宗教』森羅万象の響きに応え」

著者自身は、1995年に起きた阪神大震災とオウム真理教による地下鉄サリン事件、そして97年の酒鬼薔薇聖斗事件(神戸連続自動殺傷事件)から衝撃を受け、自分に何ができるのかを探し求めて、やがて歌うというアクションにつながっていったのだという。

「理性的に物事を頭で考えて判断したり認識したり知的に納得したりするだけでなく、体も感情もすべて含めてまるごと納得し鎮魂するような形式が必要なのだ。それが、芸能や芸術の力だ」。声明や読経において、たとえ唱えている言葉の意味がわからなくても祈りの響きにわれわれが包まれ、えもいわれぬ感動に打たれたりするように、歌や祈りの言葉は国境や宗教を超えて、人々の魂、身体に直接働きかけるダイナミックな力動性を宿している。だから歌は人間の心を切り替え、世界のありようの感受のしかたや人間の関係性をも切り替えることができるのだとする。(中略)

「無力であり、無常であるが...信じて、ただ、歌う」という彼の心に耳を澄まし「いのちの応答」の歌をともに歌いたいと思う。

(記事より)

内田准教授が講演したセミナーのレポートが『農林水産政策研究所レビュー』に掲載されました

農林水産省農林水産政策研究所が発行する広報誌『農林水産政策研究所レビュー No.57』に、内田由紀子准教授と竹村幸祐京大経営管理大学院助教が昨年11月に同所でおこなったセミナーのレポートが掲載されました。

セミナーは「農村コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルとその構築:普及指導員調査からのアプローチ」という演題で開催されました。内田准教授と竹村助教が農業普及指導員を対象に実施した調査結果と、その成果をまとめた『農をつなぐ仕事~普及指導員とコミュニティへの社会心理学的アプローチ~』(創森社/2012年11月発行)の内容を中心に、「人とのつながり」に着目した農業・農村の新たな機能・価値に関する講演と意見交換がおこなわれました。

セミナー概要紹介:農村コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルとその構築:普及指導員調査からのアプローチ

セミナー概要紹介:農村コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルとその構築:普及指導員調査からのアプローチ

食料・環境領域 主任研究官 林 岳

講演者/京都大学こころの未来研究センター 内田由紀子氏、京都大学経営管理大学院 竹村幸祐氏

日 時/平成25年11月20日(水)午後2時~4時30分

場 所/農林水産政策研究所セミナー室

農業・農村を対象とした社会科学系の研究では,社会学,経済学などの手法を用いた分析は数多く見られるものの,心理学の手法を用いて行った研究分析はあまり見られません。このような中,京都大学こころの未来研究センター内田由紀子准教授と京都大学経営管理大学院竹村幸祐助教のお二方は,社会心理学の手法を用いて農業普及指導員を対象とした研究分析を行い,その成果は『農をつなぐ仕事』(内田・竹村(2012))としてまとめられています。

このたび,内田先生,竹村先生にこのご著書の内容を詳しくご講演いただいたセミナーを開催しました。

(記事より抜粋)

記事全文は農林水産政策研究所のウェブサイトで公開されています。下記リンクよりダウンロードしてご覧ください。

鎌田教授の論考が『スピリチュアルケア第62号』に掲載されました

鎌田東二教授の論考「日本人のスピリチュアリティ」が、臨床パストラル教育研究センターの発行する機関誌『スピリチュアルケア第62号』(2014年1月20日号)に掲載されました。

日本人のスピリチュアリティ(霊性)について鎌田教授は、中世の禅と念仏においてその極に達したと結論づけた鈴木大拙に対し、「『日本的霊性』の根幹は、日本人の自然崇拝・自然信仰にある」とし、「当然のように、神道や密教や日蓮思想の中にも日本的霊性は顕視している」と述べています。また、本居信長の歌「敷島の大和心を人問はば 朝日に匂ふ山桜花」を取り上げ、その清らかで素朴で力強い生命感覚を感得する「心」こそが「もののあはれを知る」心であり、「日本人のスピリチュアリティ」の根源にあるものだと考察します。さらに現代の日本人の精神のありようにも言及し、東日本大震災後にあらためて「絆」「地域社会」「地域の自然」が注目され、被災地での現地調査で伝統芸能が人々の精神の復興に大きく寄与する様子を目の当たりにした経験を述べながら、日本人のスピリチュアリティの脈動の存在を伝えています。

「日本人のスピリチュアリティ」京都大学こころの未来研究センター教授 鎌田東二

「日本人のスピリチュアリティ」京都大学こころの未来研究センター教授 鎌田東二

東日本大震災直後から、わたしは半年に1度定期的に東北被災地の太平洋沿岸部を数百キロ追跡調査している。その中で、地域に伝わる神楽などの伝統芸能が地域と支援者を力強くつなぐ媒体になっていることをつぶさに目撃し、そのことを拙著『現代神道論――霊性と生態智の探究』(春秋社、2011 年)や『日本の聖地文化』(編著、創元社、2012年)、『日本の聖地』(編著、2014 年)で報告した。

神楽などの民俗芸能は、確かに東北各地で、「絆」とも「鎮魂供養」とも「地域活力」ともなっていた。そして、それを保持継承してきた人々の心と生活の中に、消えることのない、絶えることのない脈動があった。それぞれの土地の「ちから」とか「いのち」というほかないものが、神楽や神社や寺院などの具体的な無形・有形の「かたち」として生きつづけていた。そこにわたしは「日本人のスピリチュアリティ」と呼ぶことのできる時と場所を超えてはたらきつづけている「いのち」の脈動を聴いた。

今は、そのようにしか、「日本人のスピリチュアリティ」について語ることしかできない。

(記事より)

なお、記事全文が臨床パストラル教育研究センターで公開されています。下記のリンクよりアクセスのうえ、ダウンロードしてご覧ください。

第18回・第19回身心変容技法研究会を開催しました

鎌田東二教授が研究代表者を務める身心変容技法研究会では、毎回、多彩な専門領域を持つ発表者を迎えて研究会を開催しています。1月23日(木)には第18回、2月19日(水)には2013年度最終となる第19回研究会がおこなわれました。

○身心変容技法研究会とは

科研基盤研究A「身心変容技法の比較宗教 学-心と体とモノをつなぐワザの総合的研究」は、多彩な研究メンバーによる最新の研究成果を結びつけ、身体と心との相互的な関わりをワザやモノを媒介として分析することを通して「心の荒廃の時代」を突破する理論と実践を提示するための研究プロジェクトです。

身心変容技法研究会ウェブサイト

http://waza-sophia.la.coocan.jp

第18回身心変容技法研究会/2014年1月23日(於:京都大学稲盛財団記念館2階225会議室)

第18回身心変容技法研究会は、京都大学人文科学研究所研究員の松嶋健氏と作曲家の山田真由美氏を発表者に迎え、「芸術と身心変容技法第3弾」をテーマに開催されました。松嶋氏は「俳優の身心変容技法~演劇人類学とパフォーマー」というテーマで、世界中の俳優(広義の)の身体技法を比較研究したイタリア人演劇家・バルバの演劇人類学を中心に、俳優の身心変容技法について事例を紹介。演ずることは内的衝動と外的リアクションとのあいだの時間感覚がゼロになることとし、技術の獲得ではなく自らを超え出るものへの抵抗を取り除く「Via Negativa(否定の道)」を提唱したポーランド出身の演出家グロトフスキと、彼と共にイタリアで活動したバルバが追求した方法論を、数多くの資料と共に深い考察で紹介しました。また、松嶋氏自身が参加していたイタリアの地域精神保健プロジェクトの一環でおこなわれた「演劇実験室」での経験も詳細に報告し、発表後は、センター所属の奥井遼研究員による発話を皮切りにディスカッションがおこなわれました。みずから演劇集団を率いた実績を持つ鎌田教授を中心に議論は盛り上がり、宗教学、社会学、舞踊等それぞれの専門家による鋭いコメントが寄せられました。

続いて、山田真由美氏が「心身変容技法としての音ばね」というテーマで、人間の「心身」と外界の「音」に相関が生じる形としての「音ばね」のアイデアを紹介。様々な「音ばね装置」を研究・開発してきたプロセスをユニークな考察や動画をまじえて解説し、今後の研究プランを含めた展望について話しました。

研究会の詳細な内容は、身心変容技法研究会ウェブサイト「研究問答」に掲載された鎌田教授の報告記事をご覧ください。こちら

[DATA]

「第18回身心変容技法研究会」

▽日時:2014年1月23日(木)13時~17時

▽場所:京都大学稲盛財団記念館2階225号室(こころの未来研究センター会議室)

▽共通テーマ「芸術と身心変容技法第3弾」

▽プログラム

発表①「俳優の身心変容技法~演劇人類 学とパフォーマー」松嶋健(京都大学人文科学研究所研究員)

発表②「身心変容技法としての音ばね」山田真由美(作曲家・音ばね研究家)

第19回身心変容技法研究会/2014年2月19日(於:稲盛財団記念館3階大会議室)

第19回身心変容技法研究会は、「瞑想と催眠のメカニズムの認知神経科学」というテーマで乾敏郎京都大学大学院情報学研究科教授が発表をおこないました。人間の高次の認知機能の実現プロセスを実験と理論の両面から研究する乾教授は、脳科学からみた子どもの心の育ち、予測する脳と「所有感」「主体感」「存在感」それぞれの崩れと統合失調症をはじめとする各種問題との関係、脳の三大ネットワークと催眠、瞑想の相互関係や、瞑想者の持つデフォルトモードと情動、記憶とのコネクションの特徴的な切り替え方法など、脳科学を切り口に瞑想と催眠のメカニズムについて紹介しました。発表後は、齋木潤京都大学大学院人間・環境学研究科教授と永澤哲京都文教大学准教授が、それぞれの研究分野からのコメントをおこない、議論がおこなわれました。

研究会の詳細な内容は、身心変容技法研究会ウェブサイト「研究問答」に掲載された鎌田教授らの報告記事(リンク先の2/19〜2/23の発言)をご覧ください。こちら

[DATA]

「第19回身心変容技法研究会」

▽日時:2014年2月19日(水)14時~17時

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

「瞑想と催眠のメカニズムの認知神経科学」発表者:乾敏郎(京都大学大学院情報学研究科教授・認知神経科学)

コメンテーター:齋木潤(京都大学大学院人間・環境学研究科教授・認知科学)、永澤哲(京都文教大学准教授・宗教学・チベット密教瞑想研究)

討議・総合討論:60分、司会:鎌田東二

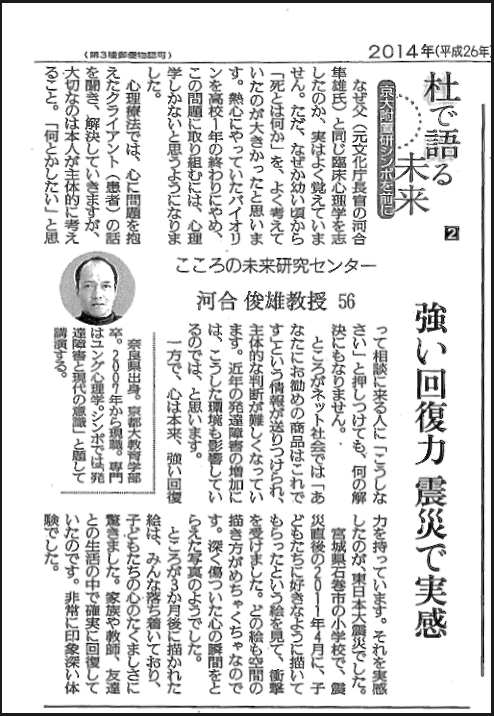

河合教授のインタビューが読売新聞に掲載されました

河合俊雄教授のインタビュー記事「杜で語る未来 京大附置研シンポを前に」が、2月11日付の読売新聞に掲載されました。河合教授は、3月15日に宮城県仙台市で開催される「第9回 京都大学附置研究所・センターシンポジウム 京都大学仙台講演会 京都からの提言 21世紀の日本を考える『社会と科学者』」に登壇します。それに先立ち、インタビューでは講演テーマである「発達障害と現代の意識」にちなんだ話題として、近年の発達障害の増加の背景にある社会の様相や、東日本大震災後のこころのケアでのエピソードについて語っています。

「杜で語る未来 京大附置研シンポを前に こころの未来研究センター 河合俊雄教授」

「杜で語る未来 京大附置研シンポを前に こころの未来研究センター 河合俊雄教授」

心理療法では、心に問題を抱えたクライアント(患者)の話を聞き、解決していきますが、大切なのは本人が主体的に考えること。「何とかしたい」と思って相談に来る人に「こうしなさい」と押しつけても、何の解決になりません。

ところがネット社会では「あなたにお勧めの商品はこれです」という情報が送りつけられ、主体的な判断が難しくなっています。近年の発達障害の増加には、こうした環境も影響しているのでは、と思います。

一方で、心は本来、強い回復力を持っています。それを実感したのが、東日本大震災でした。

(記事より抜粋)

第9回 京都大学附置研究所・センターシンポジウム 京都大学仙台講演会 京都からの提言 21世紀の日本を考える「社会と科学者」イベント案内(募集は締切りました)

fMRI体験セミナー2013を開催しました

2月12日(水)、13日(木)の2日間、「fMRI体験セミナー2013」が、こころの未来研究センター連携MRI研究施設南部総合研究1号館地階MRI実験室にて開催されました。

本セミナーは、主に学内の大学院生・学部生・研究員を対象に、現在の脳機能画像研究における主要ツールの一つ「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)」による研究を体感してもらうために開催しました。阿部修士准教授、上田祥行助教、中井隆介研究員らが講師を担当し、レクチャーおよび実験指導をおこないました。

はじめに、MRIの基礎と脳機能画像研究の概要を説明した後、参加者全員がfMRI装置を実際に使った課題をおこないました。実験後は、その場で担当者と共にデータの解析へ。自分の脳のかたちと活動の様子を実際に見て分析に挑戦しました。実験デザインの作成方法等についても担当者が説明をおこない、さらに質疑応答とディスカッションで知識を深めてもらいました。

○参加者の声(アンケートより)

・「基礎的なことが分かったので、入門者としてとても良かった。MRI研究を始めるのを後押ししてくれるセミナーになると思う」(教育D3)

・「実験に参加することができて純粋に面白かったです。人数がほどよく質問しやすくて良かったです」 (文学D3)

・「とてもわかりやすくて良かったです。自分の脳活動が実際に画像で見れて良かったです。感動しました」 (経済・研究員)

・「fMRIに入ったのは初めてでしたが、不安もなく楽しむことができました」 (文学4回生)

・「全く初めてのfMRIについてのセミナーでしたが、イメージがわきました。とても親切に色々と教えて頂き、とても勉強になりました」(医学D1)

・「わかり易く丁寧に答えて頂けてとてもよかったで す。MRIの研究室は冷たいイメージが勝手にありましたが、覆されました」(文学2回生)

[DATA]

▽日時:2014年2月12日(水)13日(木)両日とも13:00~17:00

▽場所:京都大学南部総合研究1号館地階MRI実験室

▽担当者:阿部修士(こころの未来研究センター・特定准教授)、上田祥行(こころの未来研究センター・特定助教)、中井隆介(こころの未来研究センター・研究員)

▽参加者数:初日・2日目合わせて計12名

第2回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナーを開催しました

第2回 為末大 vs.下條信輔 対談セミナー「心はコントロール可能か:モチベーションの源」が、2014年2月1日(土)、稲盛財団記念館大会議室で開催されました。

昨年10月の開催に続いて2回目となった今回は、京大教職員や学生に加えて一般からの参加者も迎え、会場が満杯となりました。前回の「心を奪われること:遊び、夢中、ゾーン」に続き、今回は「心はコントロール可能か:モチベーションの源」というテーマが設けられ、はじめに挨拶に立った吉川左紀子センター長は「第1回から3回まで、それぞれのテーマは心理学の王道となるべき重要なテーマです。為末さんと下條先生と会場の皆さんで、存分に語り合ってもらいたい」と話しました。

最初に為末氏が演壇に立ち、モチベーションと自身の心のコントロール法について、話しました。現役時代から心とモチベーションを管理する難しさを感じてきた為末氏は「自分の心の状況を常に離れたところから観察してきた」といい、「他者の目で心を観察することがモチベーションをコントロールする一歩ではないか」と考察。メダルを取った後のスランプや周囲の期待に苦しんだ時期を乗り越えたときのエピソードを振り返りつつ、モチベーションコントロール法として、「夢中になれないときにも意志の量をマネジメントする必要があること」、「モチベーションを保つために短期の目標と長期の目標を準備すること」、「やる気が出るような『環境』を用意すること」、「目標というゴールを定めても、そこまでの過程はできるだけ自由に選んでいくこと」など、経験と独自の思想に基づいた方法論を紹介し、「下條先生による心理学的な視点でのお話が聞きたい」とバトンを渡しました。

『サブリミナル・マインド―潜在的人間観のゆくえ』 (中公新書)、『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代』(ちくま新書) などの著書のある下條教授は、冒頭で「心理学や神経科学に対して、為末さんは自分の経験から切実な問いを投げかけている」と評価し、自身の研究で大きく取り上げている「自分のなかのもうひとりの他人、あるいはもうひとりの私=潜在的自己」というテーマに対する数々の研究事例を紹介しました。人の動機付けに関する欲求には階層分けがあり葛藤が生じることや、情動と報酬に関わる神経活動と新型うつや無気力の人が抱える問題や特徴を挙げて、自己コントロールとモチベーションに関する神経科学の現状を紹介しました。下條教授は「前回に話したフローや夢中になることと関連するが、やる気や無気力は体、環境、社会からの刺激それぞれが心のプラスループ、マイナスループに関わっている。心の状態をダイナミックなループとして捉えるべき。体と脳と環境のポジティブなループのなかで『好き』という気持ちやモチベーションが紡ぎ出され、創造的な行動へとつながる」と考察しました。

二人の対話は、ベンジャミン・リベットの「自由意志」や環境や他者とやる気の因果関係、集団を扱う心理実験と個人差の難しさ、経験からの応用可能性と人間の記憶の後付けと誤記憶など、様々な話題に及びました。最後におこなわれた参加者をまじえてのディスカッションでは、質問者が続出。「心は意志なのか欲求なのか、それとも両者なのか?」「順位と記録、それぞれに対するモチベーションの違いは?」「モチベーションが暴走したときの押さえ込み方は?」といった様々な問いが為末氏、下條教授それぞれに投げかけられました。最後に為末氏は「心に対し、無理矢理に手を突っ込むのではなく、モチベーションを保つ仕組みを用意し、環境によって心をコントロールすることは重要。また、オリンピックで記録が多発するように、他者の存在が人間のやる気や能力を高める創発効果は必ずある。インターネットで情報共有はできるが、こうして同じ場でテーマを共有することで得られることは大きい」と、今回の対談を締めくくりました。

セミナーのシリーズを締めくくる第3回「自分の知らない自分:潜在意識と感情」は、2月22日に開催されます。(※参加申込は定員に達したため締め切りました)

[DATA]

▽日時:2014年2月1日(土)

▽場所:稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム

第2回 為末大vs.下條信輔 対談セミナー「心はコントロール可能か:モチベーションの源」

13:20 挨拶 吉川左紀子 こころの未来研究センター長

13:30 - 14:10 講演 「心を奪われること:遊び、夢中、ゾーン」:為末 大(元陸上競技選手 株式会社R.project取締役)

14:10 - 15:40 対談 為末大・下條信輔(米国カリフォルニア工科大学教授・こころの未来研究センター特任教授)

15:40 - 16:00 休 憩

16:00 - 17:00 参加者とのディスカッション

▽参加者数:120名

鎌田教授の解説記事が読売新聞に掲載されました

読売新聞の2月6日付夕刊2面「謎解き【京都】泉涌寺に天皇陵なぜ?」に、鎌田東二教授の解説記事が掲載されました。近世以降、泉涌寺は皇室の菩提所として四条天皇を皮切りに数々の天皇が葬られ、背後の月輪山には16の天皇陵があります。鎌田教授は、鎌倉時代から幕末まで泉涌寺が菩提所となったのは、都を守る東山三十六峰の独特の地形、永遠の生命のイメージを持つ月輪山が陵墓として役目を果たした背景がある、と説明。柳田国男の言葉を引用しながら、日本人の世界観の原点にもふれています。

「謎解き【京都】泉涌寺に天皇陵なぜ? 永遠の生命思わせる地形 ー 著書『聖地感覚』に京都東山を取り上げた宗教学者 鎌田東二さん」

「謎解き【京都】泉涌寺に天皇陵なぜ? 永遠の生命思わせる地形 ー 著書『聖地感覚』に京都東山を取り上げた宗教学者 鎌田東二さん」

東山三十六峰の一つ、月輪山に泉涌寺があります。

泉が湧いて泉涌寺に改められる前は、仙遊寺と書いたそうですね。仙人が遊ぶような土地という、想像力が働いたのでしょう。

そこは浮世離れした異界で、仙人ですから長寿、永遠の生命のイメージが維持されていた。月輪山の月も生命サイクルと長寿に結びつく。湧き続ける泉も永遠です。

死んだ後は永遠の生命に連なって子孫を守る。そういう祈りと願いを込めて天皇の陵墓がここに設けられます。

民俗学の柳田国男によれば、先祖代々の霊に見守られ、死んだら自分もそこへ溶け込む。これはわれわれにも重要な世界観なのです。

(記事より抜粋)

鎌田教授は、著書『聖地感覚』(角川学芸出版/2013年10月文庫出版)で、東山三十六峰を聖地の一つに位置づけ紹介しています。「生態学的身体知」を鍛え上げる場として「東山修験道」の歩行(ほぎょう)修行を実践。みずから聖地を歩く修行の日々を本書に収めています。

鎌田教授のコラムが徳島新聞に掲載されました

徳島新聞文化面「こころの未来 14」(2月4日付)に鎌田東二教授のコラムが掲載されました。今年は「四国霊場開創1200年」にあたるといわれています。鎌田教授は、昨年11月に香川大学でおこなわれたシンポジウム「四国遍路の現代的意味」を取り上げ、四国遍路という聖地巡礼が体と心と文化に影響を与える力を持つこと、空海の四国遍路との関わりや著作の重要性について解説しています。また、高野山大学が4月より大阪サテライトキャンペスで開設する「別科スピリチュアルコース」を紹介し、期待感を示しています。

「四国霊場開創1200年 遍路がもたらす変革 高野山大の別科に期待」鎌田 東二 京大こころの未来研究センター教授

「四国霊場開創1200年 遍路がもたらす変革 高野山大の別科に期待」鎌田 東二 京大こころの未来研究センター教授

四国遍路を含む「巡礼文化」や「聖地文化」に注目が集まることは悪いことではない。これまでに「聖地への旅」「聖地感覚」「日本の聖地文化」などの著書を出したことのある身としては、これを機に単なる「パワースポットブーム」では終わらない「聖地巡礼」の深まりを期待したい。

そこで取り上げたいのが、昨年11月30日に香川大学で行われた第23回人体科学会の「旅とスピリチュアリティ」の中の公開シンポジウム「四国遍路の現代的意味」である。伴義孝(関西大名誉教授・身体文化論)、黒木賢一(大阪経済大教授・臨床心理学)、黒木幹夫(愛媛大名誉教授・倫理学)の3氏が興味深い問題提起をした。(略)

それぞれに大変興味深い観点の提示と問題提起であった。とりわけ、四国遍路が体と心と文化の3層に直接関わり、変革をもたらす力を持っていることを再認識できたことは収穫だった。それらをすべて弘法大師が始めたわけではないとしても、空海の少年期以降の「歩行」や「修行」に四国遍路の淵源があることもあらためて確認できた。

(記事より抜粋)

福島慎太郎研究員(上廣こころ学研究部門)が『社会階層と健康 国際会議2013』で優秀演題賞を受賞しました

福島慎太郎研究員(上廣こころ学研究部門)が、2013年8月31日・9月1日に東京大学で開催された『社会階層と健康 国際会議2013』において、優秀な演題発表をおこなった若手研究者に贈られる「優秀演題賞」を受賞しました。

福島慎太郎研究員(上廣こころ学研究部門)が、2013年8月31日・9月1日に東京大学で開催された『社会階層と健康 国際会議2013』において、優秀な演題発表をおこなった若手研究者に贈られる「優秀演題賞」を受賞しました。

『社会階層と健康 国際会議2013』は、文部科学省科学研究費新学術領域「社会階層と健康」に関心を持つ、あるいは関連した研究をおこなう国内外の研究者や学生らが参加し、講演、シンポジウム、一般演題によるポスターおよび口頭発表などが2日間に渡っておこなわれました。

福島研究員は「The synergy effect of economic and social capital on health: A multilevel analysis in rural areas of northern Kyoto prefecture」という演題で口頭発表をし、日本の農村地域においては、1)個人の経済水準が人々の幸福感を上昇させる効果は人間関係が密に形成されているコミュニティほど増大するとともに、2)コミュニティ全体の経済水準が人々の幸福感を上昇させることを提示しました。この発表が評価され、優秀演題賞を受賞しました。

内田准教授の論文が『Journal of Happiness Studies』『季刊・環境研究』に掲載されました

内田由紀子准教授の幸福感研究に関する論文が3本、『Journal of Happiness Studies』(発行:Springer)ならびに『季刊・環境研究』(発行:日立環境財団)に掲載されました。

内田由紀子准教授の幸福感研究に関する論文が3本、『Journal of Happiness Studies』(発行:Springer)ならびに『季刊・環境研究』(発行:日立環境財団)に掲載されました。

Uchida, Y., Takahashi, Y., & Kawahara, K.

Changes in hedonic and eudaimonic well-being after a severe nationwide disaster: The case of the Great East Japan Earthquake. Journal of Happiness Studies, DOI 10.1007/s10902-013-9463-6

→ Abstract はこちら(発行元のページ)

Hitokoto, H., & Uchida, Y.

Interdependent Happiness: Theoretical Importance and Measurement Validity. Journal of Happiness Studies, DOI 10.1007/s10902-014-9505-8

→ Abstract はこちら(発行元のページ)

内田由紀子

東日本大震災後の幸福:震災がもたらした人生観と幸福感の変化 環境研究, 172, 83-91.

→ 『季刊・環境研究』の目次はこちら(発行元のページ)

Uchida, Takahashi, & Kawaharaによる論文 "Changes in Hedonic and Eudaimonic Well-Being After a Severe Nationwide Disaster: The Case of the Great East Japan Earthquake" は、東日本大震災後に、被災地域以外に住む20代~30代の若者の幸福感や人生観がどのように変化したのかを、1万人以上を対象に震災前後で実施した大規模調査により検証しています。震災後、自分の幸福を判断する際に震災のことを思い浮かべた人たちは周囲への結びつきや感謝の念により幸福度が上昇し、一方で悲しみの感情も増加していました。逆に、震災について思い浮かべなかった人たちについては、震災前と比べて幸福度や感情に変化はみられなかったことが示されました。なお、この論文のデータならびに他の関連研究を含めて概説しているのが、『季刊環境研究』に掲載されている論文「東日本大震災後の幸福:震災がもたらした人生観と幸福感の変化」です。

Hitokoto & Uchidaによる論文 "Interdependent Happiness: Theoretical Importance and Measurement Validity" では、これまで測定されてこなかった「協調的幸福感」という概念に着目、測定尺度を開発し、国際比較あるいは国内での地域比較を通じて、妥当性を検証しています。これまで「獲得志向的」な幸福に対する概念に基づいて測定されてきた幸福感について、他者との協調や人並み感、自分だけではなく周囲も幸せであることなど、新たな幸福のあり方とその測定方法を提唱しています。

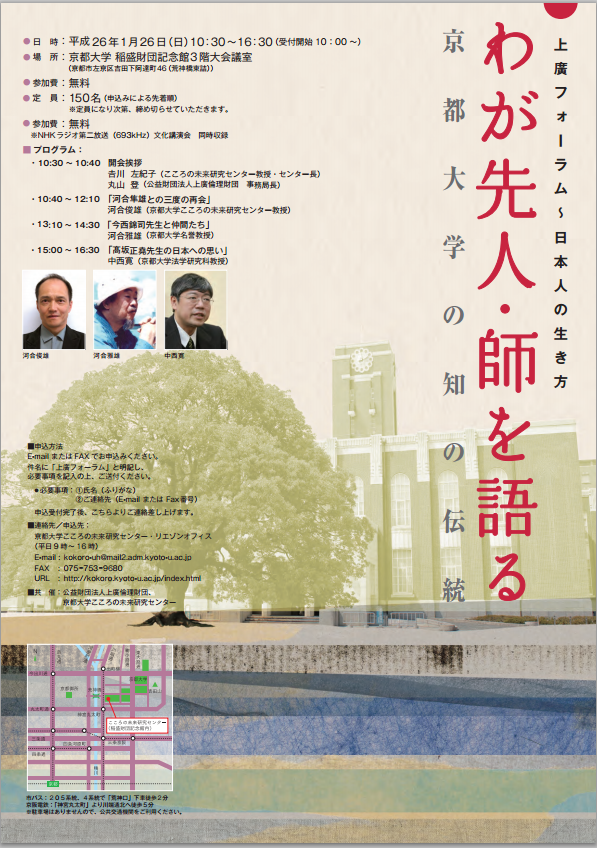

上廣倫理財団との共催で「上廣フォーラム~日本人の生き方『わが先人・師を語る』京都大学知の伝統」を開催しました

1月26日(日)、公益財団法人上廣倫理財団とこころの未来研究センターの共催により『上廣フォーラム~日本人の生き方 「わが先人・師を語る」京都大学知の伝統』が、稲盛財団記念館大会議室で開催されました。

はじめに、主催者を代表して上廣倫理財団の丸山登事務局長がご挨拶のため登壇されました。2012年の3月、東京大学でおこなわれた島薗進教授(宗教学)の退官記念講演において、安丸良夫一橋大学名誉教授(歴史学)との師弟関係について島薗教授が話されていたことにインスピレーションを受け、今回のフォーラムの構想を得たという丸山事務局長は、「偉大な先人たちも、豊かな師弟関係に支えられて近代日本を作り上げた。今日は現代の知を代表する方々に、一世代前の師や先人から受けた学問的、人間的影響について率直に語っていただきたい」と、フォーラムにこめた思いについてお話しになりました。

続いて、こころの未来研究センターの吉川左紀子センター長が共催の挨拶として、「この会場にも今日、語られる三名の先人から影響を受けてお越しになった方も多いと思います。ぜひゆっくりとお聞きになり、これからの日本人の生き方について思いをめぐらせていただければ、と思います」と話しました。

フォーラムは、河合俊雄こころの未来研究センター教授、河合雅雄京大名誉教授、中西寛京大法学研究科教授がそれぞれの師について1時間半ずつ講演しました。河合俊雄教授は「河合隼雄との三度の再会」という演題で、河合隼雄京大名誉教授と過ごした日々について、父と同じ心理学の道を歩むことを選んだ若き日の葛藤、京都大学で教鞭をとる父から学びを得た時間、単身渡ったスイスで年に一度開催された「エラノス会議」講演のためにやって来た父と過ごした濃密な時間、そして没後、膨大な量の著書や講演録の編纂にたずさわるなかで出逢うことのできた新たな父の姿について、静かに語りました。

河合雅雄京大名誉教授は「今西錦司先生と仲間たち」という演題にて、生態学者、人類学者、登山家として多くの後進を育てた今西錦司京大名誉教授との日々を、「猿の行動のその先にある『人間とは何か』という普遍的なテーマのもと集った仲間らと切り拓いた、かけがえのない時間だった」と振り返り、日本の霊長類学の誕生期に伊谷純一郎氏ら個性あふれる研究者たちと経験した様々なエピソードを散りばめながら、終始ユーモアたっぷりに語ってくださいました。

中西教授は「髙坂正堯先生の日本への思い」という演題で、国際政治学者として60年代以降の日本の外交と政策に多大な影響を与えた高坂正堯(まさたか)元京都大学法学部教授のもとで学んだ13年間を振り返り、国際政治のオピニオンリーダーとして戦後の日本を疾走し、63才の若さでこの世を去った恩師の活躍の軌跡とその人となりについて、数々の具体例を挙げながら切れ味鋭く紹介しました。

なお、このフォーラムはNHKラジオ第二放送の「文化講演会」にて後日放送される予定です。詳しい日程は、下記リンク先の番組ホームページにて放映月になりましたら発表されます。

文化講演会|NHKラジオ第2 文化番組 - NHKオンライン

[DATA]

上廣フォーラム~日本人の生き方「わが先人・師を語る」京都大学知の伝統

▽日時:2014年1月16日(日)10:30~16:30(10:00~受付開始)

▽場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

▽プログラム:

10:30~10:40 開会挨拶

丸山登(公益財団法人 上廣倫理財団 事務局長)

吉川左紀子(京都大学こころの未来研究センター教授・センター長)

10:40~12:10 「河合隼雄との三度の再会」

河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター 教授)

13:10~14:30 「今西錦司先生と仲間たち」

河合雅雄(京都大学名誉教授)

15:00~16:30 「髙坂正堯先生の日本への思い」

中西寛(京都大学法学研究科 教授)

▽参加者数:110名(関係者をのぞく)

鎌田教授のインタビュー記事が毎日新聞に掲載されました

鎌田東二教授のインタビュー記事「祈りと自然 おそれと感謝今に」が1月15日付の毎日新聞京都版に掲載されました。同紙の新年企画連載の最終回に登場し、「なぜ祈るのか」という根源的な問いにこたえる鎌田教授は、日本人が古来から自然や神への畏怖を抱き、神社や寺での祈りや奉仕をおこなってきたこと、東日本大震災で神社や寺が被災した人々にとって重要な役割を果たした例を紹介。現代社会で生きる人々の心に「聖地感覚」を呼びさますようアピールしています。

「祈りと自然 なぜ祈るのか おそれと感謝今に 鎌田東二・京大教授に聞く」

「祈りと自然 なぜ祈るのか おそれと感謝今に 鎌田東二・京大教授に聞く」

東日本大震災で津波が襲った岩手県野田村の愛宕神社では、小高い境内に多くの人が駆け上がって助かった。宮城県の仙台空港は被災したのに、近くの下増田神社は波がよけて無事だった。古い神社はそばに寺があり、お宝で避難生活ができた。現代の技術を駆使した防災設備よりも先祖が祈りを込めて大切にした場所がいかに役立つか、現地を歩いて実感しました。

府や市町が盛んに呼びかける「海の京都」ですが、経済効果が目的なのですか?それではまさに本末転倒。府北部の祈りの歴史は古い。まずは住む人の聖なる感覚を呼び覚ますことが、地域の活性化に不可欠ではないでしょうか。

(記事より抜粋)

鎌田教授の著書『歌と宗教』の書評が京都新聞に掲載されました

鎌田東二教授の著書『歌と宗教』(ポプラ社/2014年1月)の書評が、2月2日付の『京都新聞』朝刊・読書面「新刊の本棚」コーナーに掲載されました。鎌田教授のプロフィールと共に「歌うという行為そのものの本質を探る一冊」と評されています。

「新刊の本棚 『歌と宗教』 鎌田東二著」

「新刊の本棚 『歌と宗教』 鎌田東二著」

著者は、京都大こころの未来研究センター教授で宗教学者。フィールドワークなどによる研究を重ねる一方で、神職の資格を持つ歌い手「神道ソングライター」として15年間活動を続ける。自身のユニークな足跡に触れながら、古来よりの祈りと歌との関わりをひもとく。(略)

心身に働きかける歌の力を、古事記や旧約聖書、般若心経、黒人霊歌などさまざまな例をあげて説く。

(2/2付『京都新聞』記事より)

『歌と宗教』について詳しくは下記の記事をご覧ください。