2013年6月 アーカイブ

増田准教授(アルバータ大学)が第6回教育・学習の人類学セミナーで講演します

センターに滞在して共同研究を行なっている増田貴彦先生(アルバータ大学准教授/日本学術振興会外国人招聘研究者)が第6回教育・学習の人類学セミナーで講演します。

第6回教育・学習の人類学セミナー

▽日時:2013年7月5日(金)

▽場所:稲盛財団記念館3階中会議室

▽English page

2012年度より行ってきた「教育・学習の人類学セミナー」の第6回研究会を7月5日(金)に京都大学で開催いたします.

今回は,いずれも文化心理学をご専門とするジョージ・ワシントン大学(米国)教授のMarguerite (Peg) Barratt博士とアルバータ大学(カナダ)准教授の増田貴彦博士をお招きします.

オープンな研究会ですが,会場・懇親会はシンポジウム直後に同じ建物で行われます.みなさま何とぞふるってご参加下さい.

--Program--

15:00-15:10

1. Introduction

Akira Takada (Kyoto University)

15:10-16:40

The context of early childhood: Family, culture, and policy - family decision making

Marguerite (Peg) Barratt (The George Washington University & Kyoto University)

16:50-18:20

Culture and Attention: Implications for Developmental Research

Takahiko Masuda (University of Alberta)

18:30-20:00

Reception

詳しくはこちら

いずれの発表も質疑の時間を含みます。発表は英語で行います。通訳はつきません。研究会は無料、懇親会では1000~2000円程度の会費を徴収する予定です。

(主催:文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究(A)「教育・学習の文化的・生態学的基盤:リズム,模倣,交換の発達に関する人類学的研究」(代表:高田明),共催:16th Kyoto University African Study Seminar (KUASS) )

「身殻と身柄―<ひと>をめぐって」河合俊雄教授が日本ユング心理学会第2回大会プレコングレスに登壇しました

■変化する「所有感」とこころの病が映し出すもの。

6月15日、京都大学時計台100周年記念ホールで開催された日本ユング心理学会第2回大会プレコングレスに、河合俊雄教授がパネリストとして登壇しました。

河合隼雄京大名誉教授の七回忌記念を冠した第2回大会のプレコングレスでは、河合名誉教授との共著書『臨床とことば』(朝日文庫)があり親交の深かった哲学者の鷲田清一大谷大学教授が、「身殻と身柄―<ひと>をめぐって」という演題で講演を行いました。

哲学者の視点から、社会をみつめ、人々と対話し、幅広いフィールドで批評活動を行っている鷲田教授は近年、現象学・身体論を通して医療、介護、教育の現場と哲学とをつなぐ「臨床哲学」にも取り組んでいます。講演では、近代西洋哲学における「所有」をめぐる考え方について、ロックの労働所有論からカント、ヘーゲルを経て、現代におけるガブリエル・マルセルまでの所有論の変遷と議論を紹介しながら、「人々に浸透した『自分を意のままにしてよい』という所有感が、『かけがえのない自分』としての脅迫観念にみちたアイデンティティの模索へと繋がり、現代人を閉じた方向へと至らしめている」と考察。90年代にベストセラーとなった村上龍の小説『ラブ&ポップ - トパーズ2』や、故・長井真里氏の「物のすりかわり体験」などにふれながら、現代社会における人々の所有感に揺らぎが生じ、変化を遂げている点を指摘しました。鷲田教授は、これからの新しい考え方として、「人の生身の身体と別の人格が行き来する、モノとしての身体の可能性も含めた『演劇的モデル』の可能性」について話し、「身体は固有のもの」という狭い考え方から移行すること、日本語の『身』という言葉が本来、"身殻"や"身柄"など、心と身体双方を意味する豊かな言葉であったことに言及しながら、新たな身体と所有への考え方の方向性を提示しました。

続いて行われたパネルディスカッションでは、河合俊雄教授と伊藤良子学習院大学教授がパネリストとして登壇。伊藤教授は、自閉症患者とのプレイセラピーの事例を紹介し、セラピーのなかで自己認識へのプロセスを経験していった自閉症児との歩みと鷲田教授の話を重ねながら、「人間は他者との出会いにおいて自分に出会う。しかしその結果、他者に同一化することで抜け落ちるものがあり、『見える身体』と『見えない身体』との二重性が生まれてくる」と考察。神経症や心身症にまつわる数々の具体的な症例を挙げながら、「夢や箱庭療法から、クライエントの無意識の声に耳を傾けている」と話すと共に、「私を超え、現実的な他者を超えることが『魂の水準』へと至り、より大きな他者へと繋がっていく道なのではないか」とコメントしました。

河合教授は、「80年代に多く見られた、欲しいものに対して『今すぐ手に入れなければ』と求めてしまう境界性人格障害が減っていくなど、所有に対する人々の『闘い』はすでに終わりを見せているのかもしれない。テクノロジーの世界でも、コンピュータソフトウエアのソースを世界で共有するなど、所有感の変化を感じる」と述べながら「区切られた近代のリアリティを乗り越えて、今の限界をどう超えるのか考えていくことが大きなテーマではないか」と提言しました。さらに話題は、ヘーゲルとマルセルの所有感の比較、共同注視、現代人のこころの病理から見られる自傷行為等に及び、会場からの岩宮恵子島根大学教授による「90年代の所有に関する心の病のその後として、解離の人に見られる身体や皮膚感覚への異常なこだわり、異性に対する際限のない求め方など、現代の問題だと感じる部分がある」というコメントを受け、「バイオロジカルな境界の薄らぎ」「自傷行為のその先」等について、ディスカッションが重ねられました。鷲田教授による「ファッション的に病を判断することの危険性」についての指摘に対し、河合教授は「時代を反映する典型的な病として発達障害などが語られがちだが、言説に踊らされて周囲や本人がそれと思い込むケースもある。そこを専門家が見極めていくことが必要」と応じました。

哲学者のまなざしからの様々な問題提起と、時代を反映した心の病についての一連のディスカッションを経て、多くの一般参加者を集めた公開シンポジウムは終了しました。河合教授はシンポジウムの司会進行を務めたほか、学会2日目に行われた事例研究発表に指定討論者として登壇しました。

□ 日本ユング心理学会(JAJP)のホームページ

http://www.jajp-jung.info/

鎌田教授の著書『「呪い」を解く』『となりのトトロ』『霊の発見』が出版されました

鎌田東二教授による著書・共著書が3冊、出版されました。2004年に出版された単行本『呪殺・魔境論』を文庫化した『「呪い」を解く』、ジブリ作品『となりのトトロ』を多彩な執筆陣が解説した『ジブリの教科書3 となりのトトロ』、作家・五木寛之氏との対談書『霊の発見』。いずれも読み応えたっぷりの書となっています。

以下、発行日順にご紹介します。

『「呪い」を解く』

『「呪い」を解く』

鎌田 東二・著

発行所:文藝春秋

発行日:2013年5月10日

定価:770円(税込)

判型・ページ数:文庫版393ページ

●内容紹介

「「呪い」という負のエネルギーは侮れません。それは現代社会で様々な形をとって、リアルに心身を蝕んでいるものなのです。宗教学者・鎌田東二さんの『「呪い」を解く』では、その起源を解き明かしつつ、酒鬼薔薇事件やオウム真理教事件を題材に、私たちの心身の「魔境」のメカニズムに斬り込みます。「魔境」に潜む強烈なエロティシズムや狂気を極めて意識的に利用した麻原彰晃の禁断の性技法とは?自ら激しい修行を経てきた著者だからこそ明かせた異端書。」(書籍紹介より)......2004年に出版された単行本の文庫化にあたりタイトルを一新。今なお人々の記憶に強烈に残る事件を、「呪い」「魔境」「霊性」等の斬新な切り口で読み解き、新たな領域まで踏み込んだ挑戦の書です。

出版社の書籍ページはこちら

Amazonの書籍ページはこちら

『ジブリの教科書3 となりのトトロ』

『ジブリの教科書3 となりのトトロ』

スタジオジブリ・編、文春文庫・編

発行所:文藝春秋

発行日:2013年6月10日

定価:725円(税込)

判型・ページ数:文庫版336ページ

●内容紹介

歴代ジブリ作品のなかでも最も子供たちに人気のある名作を豪華執筆陣が解き明かした「トトロの教科書」。鎌田教授は「鎮守の森から見たトトロ論」と題し、「森のヌシ神」であるトトロを中心に描かれる映画の世界の背景と源流にある神々(カミガミ)の世界を宗教学・民俗学の視点から詳細に解き明かしています。

出版社の書籍ページはこちら

Amazonの書籍ページはこちら

『霊の発見』

『霊の発見』

五木 寛之・著、鎌田 東二・著

発行所:学研パブリッシング

発行日:2013年6月14日

定価:620円(税込)

判型・ページ数:文庫版309ページ

●内容紹介

「なぜ日本人は心霊や霊能者に惹かれるのか? 万物に神や仏を見出す日本的な心情についてベストセラー作家と気鋭の神道家が徹底的に語り合い、縄文時代から連なる「霊を畏れ敬う」感性を明らかにする。「心」を見失いつつある現代人の必読の書!」(書籍紹介より)......霊の存在、日本人と宗教との関わり、霊能者ブーム、神霊との交信、超能力、死後の世界など、作家・五木寛之氏による多様な問いかけに対し、鎌田教授が長年の研究活動とフィールドワークに裏打ちされた幅広い知識と説得力ある語りで掘り下げていきます。

出版社の書籍ページはこちら

Amazonの書籍ページはこちら

吉川教授がエッセイを寄稿した『ゆとり京大生の大学論』が出版されました

吉川左紀子教授がエッセイを寄稿した『ゆとり京大生の大学論―教員のホンネ、学生のギモン』(ナカニシヤ出版/2013年6月18日)が出版されました。

吉川左紀子教授がエッセイを寄稿した『ゆとり京大生の大学論―教員のホンネ、学生のギモン』(ナカニシヤ出版/2013年6月18日)が出版されました。

2012年、教養教育を見直す動きが起こった京都大学で、あらためて「大学で学ぶことの意味」について根源的な問いを抱いた学生たちがみずから本の出版を企画。現役教授や各界で活躍するOBらがそれに応える形でエッセイ、コラムを寄稿し、様々な「大学論」や「教育論」、「大学への思い」「学生への提言」が集まりました。本の前半には、益川敏英名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長のインタビューと13人の教員らからの寄稿文、8つのコラムを掲載、後半には学生らが「学び」についてじっくりと語り合った議論を収録しています。

吉川教授は「大学で学ぶ」というタイトルで、京都大学に入学した当時に受けた教養部での印象的な授業の数々を回想。個性的な教員が繰り広げる、厳しくも面白かった授業の様子をイキイキと振り返りながら、大学での学びが人生に与えてくれたこと、知的好奇心を満たす授業や先生と出会うことの大切さについて語っています。

「大学で学ぶ」吉川左紀子

京都大学の教養教育が大きく見直されようとしている。二〇十二年の半ばごろから、国際高等教育院についての賛否両論の議論が聞こえてくるようになって、同世代や少し離れた世代の教員同士、「自分の教養部時代」や「教養の授業の思い出」について話しをする機会が増えた。

教養の授業はつまらなかった、という人もいるが、私の記憶は違う。大学の四年間を思い起こして、どの学年に戻りたいかと問われたなら、間違いなく一年生のとき、と答えるだろう。毎日、教養部の授業を受けに、修学院の下宿から吉田南の講義室に通っていた。

(寄稿文より抜粋)

『ゆとり京大生の大学論 教員のホンネ、学生のギモン』

・安達千李・新井翔太・大久保杏奈・竹内彩帆・萩原広道・柳田真弘 編 ナカニシヤ出版

・四六判・180頁

・税込定価 1575円

・ISBN978-4-7795-0777-9

・2013年6月18日発行

【主な寄稿者】

益川敏英・河合 潤・佐伯啓思・酒井 敏・阪上雅昭・菅原和孝・杉原真晃・高橋由典・戸田剛文・橋本 勝・毛利嘉孝・山極壽一・山根 寛・吉川左紀子他

河合教授による村上春樹最新作の論評記事『色彩を持たない多崎つくるの現実への巡礼』が『新潮』7月号に掲載されました

ベストセラー小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(村上春樹/著)を論評した河合俊雄教授の記事、『色彩を持たない多崎つくるの現実への巡礼』が、『新潮』2013年7月号に掲載されました。

ベストセラー小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(村上春樹/著)を論評した河合俊雄教授の記事、『色彩を持たない多崎つくるの現実への巡礼』が、『新潮』2013年7月号に掲載されました。

近年、ユング派分析家としての独自の視点で論じる村上春樹小説論が注目されている河合教授。2011年には『1Q84』を中心とする一連の作品を夢分析の手法から内在的に捉えた『村上春樹の「物語」夢テキストとして読み解く』(新潮社)が刊行されて話題となりました。本年10月にスイス・チューリッヒで開催される "The Zurich Lecture Series in Analytical Psychology" に講師として招かれており、村上作品と中世の物語をテーマにレクチャーし、その講義録(英文)が欧米で出版される予定です。

河合教授の村上春樹小説論の最新版となる今回の記事では、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』が、過去の村上作品から新たな展開を遂げた重要な作品として紹介されています。

『色彩を持たない多崎つくるの現実への巡礼』河合俊雄

最新作の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』については、既によく指摘されているように、『ノルウェイの森』以来のリアリズムの小説で、主人公の個人的な関係に焦点を当てている印象がある。しかしこれは個人的な問題でありながら、現代の意識とこころの課題に向き合ったものと考えることができないであろうか。その意味でこれはこれまでの村上春樹の作品を受けつつ、新たな展開を示しており、現代を生きる人たちにとって重要な示唆をしているものと考えられるのである。

(記事より抜粋)

論評では、『1Q84』や同じリアリズム形式をとる1987年の作品『ノルウェイの森』などとの具体的な対比例の数々が興味深い内容で挙げられています。これまで代表的なパターンとして描かれていた「超越的な世界」が本作では二世界的にバラバラに存在せず、同じ内的世界の過去に設定されていること、『1Q84』における高速道路や『ねじまき鳥クロニクル』における井戸、『ダンス・ダンス・ダンス』におけるエレベーターなどの垂直的なメタファーがなく、現実的で水平的な移動や過去へと向かう時間的な移動のみであること、『1Q84』で語ることができたユング心理学からの「四位一体性の図式」が本作では当てはまらず、鍵となる数が「四」から「五」へと移行したことなど、これらの意味について鋭い考察と圧倒的な説得力で語られています。作品論を通して、現代における人々のこころの課題が浮き彫りになると共に、心理学者の視点で村上作品を読み解くことの面白さが実感できる論評です。

増田准教授(アルバータ大学)の講演会が人間・環境学研究科で開催されました

センターに滞在して共同研究を行なっている増田貴彦先生(アルバータ大学准教授/日本学術振興会外国人招聘研究者)の講演会「文化と認知:『ものの見方』にあらわれる文化差の研究」が開催されました。

増田先生が携わられてきた様々な実証研究が網羅的かつわかりやすく紹介されました。学内の研究者・大学院生が聴講し、文化と認知について、また、子どもがどのように文化的認知・思考様式を獲得するのかを実証する研究の方法について、活発な議論が行われました。(本講演会は内田准教授が担当する人間・環境学研究科「比較認知文化論」と共同して行われました。)

▽日時:2013年6月12日(水)15:00-16:30

▽場所:人間・環境学研究科演習室

▽企画:内田由紀子(こころの未来研究センター)

▽概要:近年誕生した、人類学・言語学・心理学・神経科学の学際的研究分野―文化心理学―は、文化とこころの相互構築プロセス(文化⇔こころ)の解明を目指している。今回の講義では、東アジア文化圏と北米文化圏を対象として行ってきた発表者の過去の研究を中心として、それぞれの文化圏で歴史的に育まれた思考様式の違いが、基本的な心理プロセスにまで影響を及ぼすことを示すデータを紹介する。

紹介するテーマは、「文化と注意」の研究(e.g. Masuda & Nisbett, 2001; 2006; Senzaki, Masuda, & Ishii, 2013)や「文化と感情判断」の研究(e.g. Masuda, Ellsworth, et al. 2008; Masuda, Wang et al. 2012)などである。講義の最後には、心理学において文化研究を行う意義について今一度立ち戻り、今後の心理学研究のビジョンについての提案を行う。

増田准教授の詳しい経歴・研究内容はこちら

http://www.ualberta.ca/~tmasuda/J-page.htm

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/news2/2013/04/post-96.php

河合教授のコラムが『月刊FECニュース(民間外交推進協会)』に掲載されました

民間外交推進協会(FEC)が発行する広報紙「月刊FECニュース」6月号に、河合俊雄教授のコラムが掲載されました。

民間外交推進協会(FEC)が発行する広報紙「月刊FECニュース」6月号に、河合俊雄教授のコラムが掲載されました。

民間外交推進協会は、様々な国際事業を通じて民間レベルでの外交の推進を目的とした団体です。河合教授は6月号のコラム欄において、西洋で成立し日本に導入された心理療法が、日本独自の文化の影響を受けて変化と発展を遂げた歴史を紹介し、政治や経済においても歴史を見据えた長いスパンで見つめることの大切さについて述べています。

「日本古来のものと中世」河合俊雄(京都大学こころの未来研究センター教授)

最近の政治家などの言説を聞いていると、国際感覚の欠如した、イデオロギー的な保守主義に回帰したようなものが多いと感じるのは私だけであろうか。しかし日本古来のものを再評価するなら、戦前などよりもっと長い歴史で考える必要があるのではなかろうか。

専門外のことに口をはさむつもりはないので、自分の専門である心理療法を考えてみると、これは19世紀末にヨーロッパで成立したもので、西洋の意識の歴史性を前提としている。.....

(記事より抜粋)

ニュースは民間外交推進協会のウェブサイトにて公開されています。リンク先のPDFを開いてお読みください。右上の画像をクリックするとご覧いただけます(河合教授のコラムは7面です)。

ベッカー教授の論文が『British Journal of Social Work』に掲載されました

カール・ベッカー教授の論文「Social Workers Can Use Sense of Coherence to Predict Burnout of End-of-Life Care-Givers (Research Report from Japan)」が、 『British Journal of Social Work』に掲載されました。日吉(谷口)和子京都大学医学研究科博士課程、木下彩栄京都大学医学研究科教授との共著による英語論文で、2013年5月30日よりオンライン掲載されています(Abstractは無料、本文閲覧は有料。下記論文タイトルのリンクよりアクセス可能です)。

カール・ベッカー教授の論文「Social Workers Can Use Sense of Coherence to Predict Burnout of End-of-Life Care-Givers (Research Report from Japan)」が、 『British Journal of Social Work』に掲載されました。日吉(谷口)和子京都大学医学研究科博士課程、木下彩栄京都大学医学研究科教授との共著による英語論文で、2013年5月30日よりオンライン掲載されています(Abstractは無料、本文閲覧は有料。下記論文タイトルのリンクよりアクセス可能です)。

Social Workers Can Use Sense of Coherence to Predict Burnout of End-of-Life Care-Givers (Research Report from Japan)

Kazuko Hiyoshi-Taniguchi, Carl B. Becker, and Ayae Kinoshita

British Journal of Social Work (2013) 1-15 doi:10.1093/bjsw/bct086, May 30, 2013

論文では、在宅介護者の負担にSOC(: Sense of Coherence/首尾一貫感覚)が強く関係していることに注目し、日本国内の177世帯を対象にした調査において在宅介護者のSOC値が高い人ほど介護の負担が低く、測定値が低いほど負担が大きい結果を示したことを報告しながら、ソーシャルワーカーがSOC測定を利用することで、介護者の燃え尽きや家庭内での虐待等の軽減に活かせると考察しています。

鎌田教授のコラム『震災後の修験道』が徳島新聞に掲載されました

鎌田東二教授のコラムが徳島新聞文化面「こころの未来6」(2013年6月7日付)に掲載されました。鎌田教授は、東日本大震災後の取り組みを紹介しながら、福島原発事故が次世代に残した負債と向き合い、未来社会を構想する手がかりのひとつとして「修験道」に注目。日本列島の風土の中で神仏習合の独自文化を編み出した修験道の叡智を呼び戻すことが、原発事故後の日本における「震災解読・解毒」のワザのひとつとなり得る、と考察しています。

『震災後の修験道 神仏習合の叡智が鍵 自然に宿る「生態智」読解』鎌田東二 京大こころの未来研究センター

『震災後の修験道 神仏習合の叡智が鍵 自然に宿る「生態智」読解』鎌田東二 京大こころの未来研究センター

「3.11」後の日本列島は、ナウシカ的な文脈でいえば、放射能という「瘴気」を放つ「腐海」の森を抱え込んでいる。そしてそれは万年単位の消却年数を要する。将来世代のことを考えれば、気の遠くなるような負債を抱えた生活を余儀なくされる。

だからこそ、そうした事態を生み出した過去の原因や条件を探り、現実を受け止めつつ解決を図っていく未来社会の構想や方向性を探る責任がある。それが震災をどう読み解き、その「読解」に基づいてどのような方法で「解毒」することができるかを問いかけることとなる。(中略)

神仏分離とは対極にある、鵺(ぬえ)のような形態と生命力を持つ神仏習合の極みの修験道。それは前近代の「生態智」的なワザと知恵を一身に体現するものであったがゆえに、近代から排除された。だがその近代化が生み出してきた最大の負債である福島原発事故後、もう一度、「震災解読・解毒」のワザの一つとして、日本列島の風土の中で神仏習合の独自文化を編み出した修験道の叡智を呼び戻すことには大きな意味と必然があると思う。

(記事より抜粋)

河合教授が「はじめに/解説」を執筆した『こころの最終講義』(河合隼雄著)が出版されました

河合俊雄教授が「はじめに/解説」を執筆した『こころの最終講義』(河合隼雄/著)が2013年6月、新潮社より出版されました。

河合俊雄教授が「はじめに/解説」を執筆した『こころの最終講義』(河合隼雄/著)が2013年6月、新潮社より出版されました。

ユング心理学の国内第一人者であり、後年には文化庁長官として活躍し、日本の心理学および文化発展に大きな功績を残した河合隼雄京大名誉教授による講義および講演を収めた『こころの最終講義』は、「伝説」といわれる1992年の京都大学定年退職記念講義「コンステレーション」、1991年の日本心理臨床学会第十回大会での特別講義「物語と心理療法」など、反響を呼んだ6つの講義・講演が収録された貴重な一冊です。

本作の前身となる書は、1993年に岩波書店より『物語と人間の科学』という書名で出版されました。今回、文庫化にあたり収録講義の順序を一部変更、タイトルも一新して『こころの最終講義』となりました。また、新たに加わった河合俊雄教授による「はじめに」と「解説」では、それぞれの講義の要点が分かりやすく紹介されると共に、河合隼雄先生が講義を行った当時、関心を持ち取り組んでいたトピックや、知られざるエピソードの数々が披露されています。これらを合わせて読むことで、より深く、より親しみをもって「講義を受ける」ことができるでしょう。

『こころの最終講義』河合隼雄/著

・はじめに 河合俊雄

・第一章 コンステレーション――京都大学最終講義――

言語連想テストからの出発/「元型がコンステレートしている」/「自己実現の過程をコンステレートする」/一つの事例/母なるものの元型/意味を見出すということ/全体がお互いに関係をもつ/コンステレーションを私が読む/余計なことをしない、が心はかかわる/気配を読み取る/コンステレーションと物語/日本の神話をいかに語るか

・第二章 物語と心理療法

「リアライゼーション」/「語る」ということ/ストーリーは筋をもつ/詩的な言語と自然科学の言語/科学の側の反省――語りの大切さ/「文体」について/心理療法としてのミソ・ドラマ/欧米の神話と日本の物語の違い/日本人の自我/「受胎告知」のダイナミズム/事例研究の普遍性/物語と自然科学

・第三章 物語にみる東洋と西洋

第一部 隠れキリシタン神話の変容過程

宗教性/隠れキリシタンとは/『天地始之事』/創造主としての神/原罪/神話における男性と女性/日本人に受けいれ難いこと/聖書にはない話がつくられた/足の弱い子――神話とは何か/マリアのイメージ/キリストの贖罪/三位一体と四位一体

・第二部 『日本霊異記』にみる宗教性

『日本霊異記』のおもしろさ/冥界往還と夢/極楽に行った話/臨死体験の意味/現代人より深い意識のレベル/中世の日本人の罪意識/民俗的伝統の残存/身体と魂/次第に現実的になる/信用されなくなった冥界の話/現実の生活と宗教

・第四章 物語のなかの男性と女性――思春期の性と関連して――

男と女という分類/平安時代の物語にみる男と女/アニマと魂/「私」とは?/わかりにくい「性」の問題/魂の洗浄/思春期は「蛹の時代」/「性」は魂にかかわる/「アニマ・アニムス」の問題/ヨーロッパと日本の違い/『とりかへばや物語』/物語の重要さ

・第五章 アイデンティティの深化

深層心理学の仕事/アイデンティティとは/西洋人の自我と日本人の自我/自我同一性の確立と断念する力/何が「私」を支えているか/柳田国男の『先祖の話』/神様への手紙/ファンタジーをもつこと/根本的なジレンマ/自己実現の過程

・あとがき

・解説 河合俊雄

(文庫/頁数308頁/発行:新潮社)

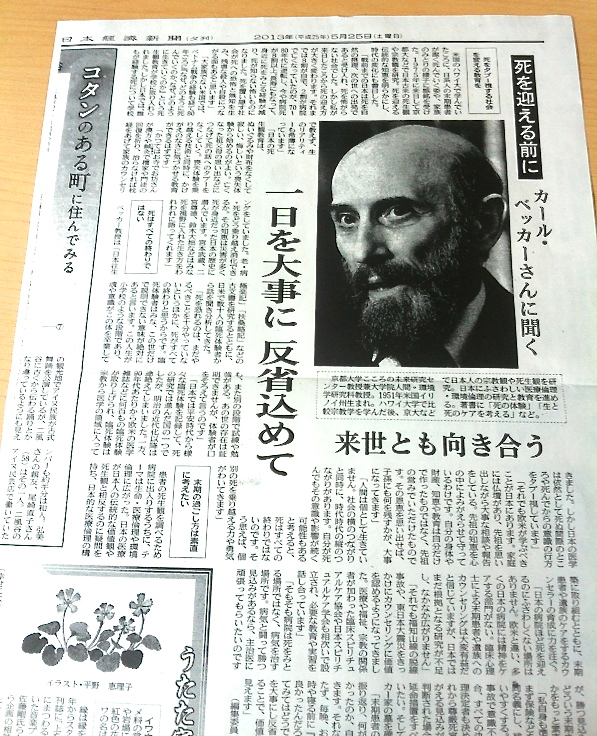

『死を迎える前に』 ベッカー教授のインタビューが日経新聞に掲載されました

カール・ベッカー教授のインタビュー記事「死を迎える前に 一日を大事に反省こめて 来世とも向き合う カール・ベッカーさんに聞く」が、日本経済新聞(2013年5月25日付)に掲載されました。

日経新聞では毎週土曜日の夕刊で「シニア記者がつくる こころのページ」を連載しています。8段に及ぶ長い記事のなかでベッカー教授は、戦前の日本と現在の日本における死生観の違いを指摘し、死や生のリアリティーが希薄となった今、死が身近だった昔の人々の生き方を見習い、あらためて死生観教育をすることの大切さを語っています。また、日本の医療が日本人の伝統的な価値観や死生観と相反することに疑問を投げかけ、死を目前にした末期患者やその家族がいかに死と向き合うべきか、健康な状態であっても自分の来るべき死に備えてどう心構えを持つべきか、長年の研究人生を振り返りながらじっくりと語っています。

「死を迎える前に 一日を大事に反省こめて 来世とも向き合う カール・ベッカーさんに聞く」

「死を迎える前に 一日を大事に反省こめて 来世とも向き合う カール・ベッカーさんに聞く」

○死をタブー視する社会を変える教育を

米国のハワイ大で住んでいたころに、日系人の末期患者が潔く死んでいく姿や、家族のみとりの様子に感銘を受けた。1975年に来日して京都大などで日本古来の死生観や宗教観を研究。死を迎える伝統的な知恵を明らかにし、時代の変化にも着目した。

「戦前までの日本は死を自然の摂理、次の世への出発であると受け入れ、死を怖がらない社会でした。しかし私が来日したころから死の迎え方が大きく変わります。それまでは8割が自宅、2割が病院で亡くなっていたのが、70-80年代に逆転し、今や病院死が8割以上。長寿にもなって、身近に死をみとる経験が減り、死が知らない怖いものになりました。死を覆い隠す社会が死への恐怖と無知を生み、残虐な殺人や自殺につながる面もあると思います」(中略)

○末期の過ごし方は素直に考えたい

患者の死生観を調べるため病院に出入りするうちに、テーマは生命・医療倫理や環境倫理に広がった。日本の医療が日本人の伝統的な価値観や死生観と相反するのに疑問を持ち、日本的な医療倫理の構築に取り組むとともに、末期患者や遺族のケアをするカウンセラーの育成に力を注ぐ。

(「シニア記者がつくるこころのページ」記事より抜粋)

「支える人の学びの場 こころ塾2013」を開催します

センターでは、「支える人のための学びの場 こころ塾2013」を2013年8月25日(日)、9月8日(日)、11月3日(日)、11月17日(日)の日程で開催します。詳細はイベント欄の情報をご覧ください。

□「支える人の学びの場 こころ塾2013」案内ページ

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/event2/2013/06/kokorojuku2013.php

海外からの研究者が、センターに滞在して研究活動を行なっています

|

Rob Jenkins | ヨーク大学 准教授 |

|

Kimberly Bowen | ユタ大学心理学部 大学院生 |

内田准教授と福島研究員が日独社会科学学会に参加しました

5月21日から23日にかけて、ドイツのBad Homburgで開催された日独社会科学学会に、内田由紀子准教授と福島慎太郎研究員が参加しました。

21日には内田准教授が"Happiness before and after a severe nation-wide disaster: The case of the Great East Japan Earthquake"という題目で、東日本大震災前後において若者の幸福感がどのように変化したか、に関する口頭発表を行いました。23日には福島研究員が "Collective Well-Being in Japan"という題目で、集団や地域を単位として重層的に幸福を捉えることの重要性に関する口頭発表を行いました。

さらに学会中に開催された公開セミナーでは、内田准教授がパネルディスカッションに登壇し、"Collective well‐being and a proposal for a sustainable society: A cultural psychological perspective"という題目で、日本に形成されてきた集合的幸福観に基づいて紹介し、文化と幸福感の関係を再検証することの重要性に関して話題提供とディスカッションを行いました。

会議には社会学者、心理学者、経済学者をはじめとした多様な専門領域をもつ研究者が参加し、3日間全てにわたって幅広い観点から活発な議論が展開され、盛況に終わりました。

(報告:福島慎太郎研究員・上廣こころ学研究部門)

鎌田教授が公開セミナー「京都の庭園と庭 ~人と自然の調和~」(センター後援)のパネルディスカッションに登壇します

鎌田東二教授が、6月6日に開催される公開セミナー「京都の庭園と庭 ~人と自然の調和~」(主催:京都伝統文化の森推進協議会、共催:京都市、後援:こころの未来研究センター 他)第2部のパネルディスカッションにコーディネーターとして登壇します。

東山,北山,西山と三方を美しい山に山並みに囲まれ,豊かな自然の残る京都では,豊かな自然景観を借景として活かす作庭技術が発達してきました。これら先人の知恵としての作庭技術等の紹介を通じて,人が自然と調和して生きることについて一緒に考えていきます。

▽日 時:平成25年6月6日(木) 午後2時30分から午後5時30分まで(開場:午後2時)

▽場 所:京都大学稲盛財団記念館 3階 大会議室

▽内容

14:30~ 第1部 講演会

講演1:「日本庭園の自然観」尼﨑 博正(京都造形芸術大学 教授)

講演2:「自然と調和する庭園を育む」加藤 友規(植彌加藤造園(株) 代表取締役社長)

16:25~ 第2部 パネルディスカッション

コーディネーター 鎌田 東二(京都大学こころの未来研究センター 教授)、パネリスト 尼﨑 博正(京都造形芸術大学 教授)、加藤 友規(植彌加藤造園(株) 代表取締役社長)

▽主 催:京都伝統文化の森推進協議会、共 催:京都市、後 援:京都大学こころの未来研究センター、京都新聞社、KBS京都、NHK京都放送局,FM京都

▽参加方法:事前申し込み必要(先着100名)

▽参加費:無料

▽参加申込・問合せ先:京都市産業観光局農林振興室林業振興課 ℡:222-3346,FAX:221-1253

(公式ホームページより)

□京都伝統文化の森推進協議会ホームページ

http://www.kyoto-dentoubunkanomori.jp/news/250606.html